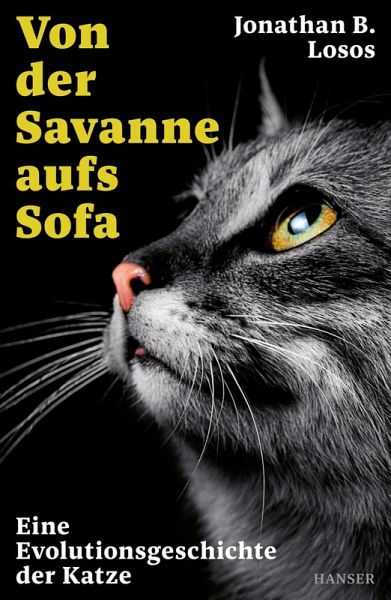

Von der Savanne aufs Sofa (eBook, ePUB)

Eine Evolutionsgeschichte der Katze

Übersetzer: Kober, Hainer

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 26,00 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wollen Sie Ihre Katze wirklich verstehen? Dann lernen Sie ihre Vorfahren kennen! Ihre Fans wird es nicht überraschen: Die Katze zählt nicht nur zu den beliebtesten Haustieren- sie hat sich seit ihren Ursprüngen in Afrika auch zu einer der erfolgreichsten Spezies auf dem Planeten entwickelt. Jonathan B. Losos, vielfach ausgezeichneter Evolutionsbiologe und begeisterter Katzenbesitzer, erläutert unterhaltsam, was die Wissenschaft über Herkunft und Verhalten der Hauskatze weiß. Neben Genomforschung, GPS-Tracking und forensischer Archäologie stützt er sich dabei auch auf Beobachtungen aus ...

Wollen Sie Ihre Katze wirklich verstehen? Dann lernen Sie ihre Vorfahren kennen! Ihre Fans wird es nicht überraschen: Die Katze zählt nicht nur zu den beliebtesten Haustieren- sie hat sich seit ihren Ursprüngen in Afrika auch zu einer der erfolgreichsten Spezies auf dem Planeten entwickelt. Jonathan B. Losos, vielfach ausgezeichneter Evolutionsbiologe und begeisterter Katzenbesitzer, erläutert unterhaltsam, was die Wissenschaft über Herkunft und Verhalten der Hauskatze weiß. Neben Genomforschung, GPS-Tracking und forensischer Archäologie stützt er sich dabei auch auf Beobachtungen aus dem eigenen Alltag. Das Ergebnis: eine originelle Evolutionsgeschichte der Katze, die komplexe Naturwissenschaft mit all den Fragen verbindet, die jeder Katzenhaushalt kennt, wenn wieder einmal ein toter Vogel auf dem Kopfkissen liegt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.