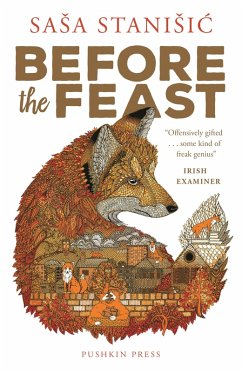

Vor dem Fest (eBook, ePUB)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 20,00 €**

2,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Fürstenfelde, Brandenburg. Einwohnerzahl: sinkend. Bei uns am Ortseingang steht ein Schild. Herzlich willkommen in der Uckermark: Jetzt wird's schön. Anzahl der auf der aktuellen Wanderkarte als "sehenswerter Einzelbaum" gekennzeichneten Bäume: zwei. Was auch immer du über uns gehört hast, das nicht von uns selbst kommt: es stimmt nicht.Es ist die Nacht vor dem Fest im uckermärkischen Fürstenfelde. Das Dorf schläft. Bis auf den Fährmann - der ist tot. Und Frau Kranz, die nachtblinde Malerin, die ihr Dorf zum ersten Mal bei Nacht malen will. Ein Glöckner und sein Lehrling wollen die G...

Fürstenfelde, Brandenburg. Einwohnerzahl: sinkend. Bei uns am Ortseingang steht ein Schild. Herzlich willkommen in der Uckermark: Jetzt wird's schön. Anzahl der auf der aktuellen Wanderkarte als "sehenswerter Einzelbaum" gekennzeichneten Bäume: zwei. Was auch immer du über uns gehört hast, das nicht von uns selbst kommt: es stimmt nicht.

Es ist die Nacht vor dem Fest im uckermärkischen Fürstenfelde. Das Dorf schläft. Bis auf den Fährmann - der ist tot. Und Frau Kranz, die nachtblinde Malerin, die ihr Dorf zum ersten Mal bei Nacht malen will. Ein Glöckner und sein Lehrling wollen die Glocken läuten, das Problem ist bloß: die Glocken sind weg. Eine Füchsin sucht nach Eiern für ihre Jungen, und Herr Schramm, ein ehemaliger Oberst der NVA, findet mehr Gründe gegen das Leben als gegen das Rauchen. Keiner von ihnen will den Einbruch ins Haus der Heimat beobachtet haben. Das Dorfarchiv steht aber offen. Doch nicht das, was gestohlen wurde, sondern das, was entkommen ist, treibt die Schlaflosen um. Erinnerungen und alte Geschichten ziehen mit den Menschen um die Häuser. Sie fügen sich zum Roman einer langen Nacht, zu einem Mosaik des Dorflebens, in dem Alteingesessene und Zugezogene, Verstorbene und Lebende, Handwerker, Rentner und arbeitslose Mythenwesen in Fußballtrikots aufeinandertreffen. Sie alle möchten etwas zu Ende bringen, in der ewigen Nacht vor dem Fest.

Es ist die Nacht vor dem Fest im uckermärkischen Fürstenfelde. Das Dorf schläft. Bis auf den Fährmann - der ist tot. Und Frau Kranz, die nachtblinde Malerin, die ihr Dorf zum ersten Mal bei Nacht malen will. Ein Glöckner und sein Lehrling wollen die Glocken läuten, das Problem ist bloß: die Glocken sind weg. Eine Füchsin sucht nach Eiern für ihre Jungen, und Herr Schramm, ein ehemaliger Oberst der NVA, findet mehr Gründe gegen das Leben als gegen das Rauchen. Keiner von ihnen will den Einbruch ins Haus der Heimat beobachtet haben. Das Dorfarchiv steht aber offen. Doch nicht das, was gestohlen wurde, sondern das, was entkommen ist, treibt die Schlaflosen um. Erinnerungen und alte Geschichten ziehen mit den Menschen um die Häuser. Sie fügen sich zum Roman einer langen Nacht, zu einem Mosaik des Dorflebens, in dem Alteingesessene und Zugezogene, Verstorbene und Lebende, Handwerker, Rentner und arbeitslose Mythenwesen in Fußballtrikots aufeinandertreffen. Sie alle möchten etwas zu Ende bringen, in der ewigen Nacht vor dem Fest.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.