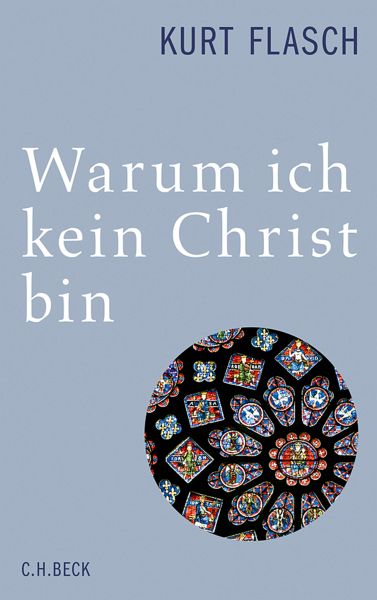

Warum ich kein Christ bin (eBook, ePUB)

Bericht und Argumentation

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 9,95 €**

9,49 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Heute fragen sich viele Menschen, ob sie noch Christen sind. Andere wollen es wieder werden und suchen nach Wegen. Kurt Flasch erzählt ¿ ausgehend von seiner Herkunft aus einer liberal-katholischen, kulturell und politisch engagierten Familie ¿, wie er ins Zweifeln am Christentum gekommen ist. Er bespricht die Hauptpunkte der christlichen Lehre in ihrer katholischen wie evangelischen Form und wendet sich an jeden Gläubigen und an jeden Ungläubigen, der seine Gründe prüfen will, warum er Christ ist. Kurt Flasch ist Fachmann für antike und mittelalterliche Philosophie. Er hat sich ein Le...

Heute fragen sich viele Menschen, ob sie noch Christen sind. Andere wollen es wieder werden und suchen nach Wegen. Kurt Flasch erzählt ¿ ausgehend von seiner Herkunft aus einer liberal-katholischen, kulturell und politisch engagierten Familie ¿, wie er ins Zweifeln am Christentum gekommen ist. Er bespricht die Hauptpunkte der christlichen Lehre in ihrer katholischen wie evangelischen Form und wendet sich an jeden Gläubigen und an jeden Ungläubigen, der seine Gründe prüfen will, warum er Christ ist. Kurt Flasch ist Fachmann für antike und mittelalterliche Philosophie. Er hat sich ein Leben lang mit den Quellen zu dieser Zeit und deshalb auch mit dem Christentum befasst. Er erläutert argumentierend in persönlich gefärbter Darstellung, warum er kein Christ ist. Die Kritik gilt der christlichen Lehre, nicht dem Zustand der Kirchen. Das Buch ist keine Autobiographie und keine Kampfschrift. Es bemüht sich um historische Gerechtigkeit, benennt die christlichen Überzeugungen genau und mit geschichtlichem Verständnis, bringt aber an Details nur das, was nötig ist, um zu einem sachlichen Urteil zu kommen. Flasch prüft aus den Quellen heraus die katholischen und evangelischen Varianten der christlichen Lehren und begründet, warum er von ihnen keinen weiteren Gebrauch machen wird. Fromme wie Unfromme können daraus Nutzen ziehen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.