- Verlag: Frankfurter Verlagsanstalt

- Seitenzahl: 120

- Erscheinungstermin: 1. März 2005

- Deutsch

- ISBN-13: 9783627011222

- Artikelnr.: 37094465

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Mit Zorn und Hass und Liebe: Warum die Welt den großen Dichter Thomas Kunst endlich kennenlernen muss / Von Feridun Zaimoglu

Dieser Text dient allein der Dichterverehrung, und doch werde ich keinen einzigen Vers, keinen einzigen Doppelzeiler zitieren, weil ich, der lange Zeit Gedichte nicht ausstehen konnte, es viel weniger ausstehen kann, wenn man die Poesie eines Meisters vorstellt, indem man beispielhafte Schnipsel aufführt. Der Dichter heißt Thomas Kunst, er lebt heute in der Heldenstadt Leipzig und arbeitet seit den 1980ern als sogenannter Bibliothekarischer Mitarbeiter in der Deutschen Bücherei. Das ist keine Schande - schändlich ist allein, dass er von seiner großen Kunst nicht leben kann, er verdient gerade mal so viel Geld, dass er nicht in die Bettelarmut absinken muss.

Wer wie er das schöne Gift gegen die Mickrigkeit reicht, wer wie er ein pathetisches und sehr melancholisches Verhältnis zum Leben hat, müsste - wenn es im Literaturbetrieb mit rechten Mitteln zuginge - mit Preisen überschüttet werden. Es werden aber häufig nur Damen und Herren prämiert, die Literatur mit Kunsthandwerk verwechseln, und sehr oft liest man in den hochgelobten Büchern von Überdruss und Nahtodreife, von Frauen, die an Zigaretten ziehen und Fernweh anmelden, und von jungen Männern, die es sich als Verdienst anrechnen, wenn sie vom vierten Stock aus durch kahle Bäume spähen und nichts empfinden. Der Dichter aber, von dem hier die Rede ist, kommt schier um vor Gefühlen, und weil er sich aber nicht zurücknehmen und benehmen will, und weil er aber nicht die Unlust zur poetischen Kategorie seiner Dichtung erheben will, glüht er vor Zorn und vor berechtigtem Hass auf all jene, die nichts davon wissen wollen, dass man als Liebender aufhört, ein Zivilist zu sein. Dann ist er in seiner Art furios und unerbittlich, er sitzt auf einem Stuhl in irgendeinem Café tagsüber oder in irgendeiner Bar nachts, er hat die frommen Wünsche, die Liebeslitaneien, das ewige Gerede von der Ohnmacht an den Nachbartischen satt, er schlägt die Zeitung auf und stößt im Feuilleton auf die Namen der Kolleginnen und Kollegen, die wieder einmal ausgezeichnet worden sind, das Preisgeld beträgt zehntausend oder zwanzigtausend Euro, und genau in diesen Momenten müsste er eigentlich den Tisch umwerfen, auf dem das Glas mit dem fast ausgetrunkenen Rotwein steht, er müsste an den schönen Kellnerinnen vorbeigehen, die von den Studenten angeschmachtet werden, er müsste Losungen brüllen wie: Nieder mit den Strebern! Nieder mit den blassen Quallen der Poesie! Er tut es nicht, er bezahlt gesittet den Wein, schlägt die Zeitung zu und hängt die Zeitung im Holzspanner über einen Arm des Garderobenständers, und er verlässt ruhig das Kaffeehaus oder die Bar. Er schließt sein Fahrrad auf, schwingt sich auf den Sattel, und weil es ihm auf dem Heimweg immer überkommt, schaut er hoch zum Himmel, denn es ist nicht egal, welcher Himmel sich über einer Stadt spannt, dort oben sind Zeichen zu lesen, die nur ein Dichter in Wunderworte fassen kann.

Der, von dem hier die Rede ist, hat nur flüchtig hochgeblickt, er muss nicht gaffen, um zu verstehen, außerdem würde er sonst gegen die Bordsteinkante fahren, er steigt hoch zu seiner Wohnung und setzt sich, ohne den Mantel abzulegen, gleich an seine Schreibmaschine. Und schreibt Gedichte. Sie lesen sich wie Abschiedsbriefe, wie lose vollgeschriebene Zettel, die aus einem Notizblock abgerissen sind und die man liest, um dann eine Viertelstunde vor sich hin zu starren: Es gibt keine Dichtung, und wenn doch, dann nur als Besprechungsformel, als Behelfswerkzeug, um die Verse eines toten Dichters zu begreifen. Es gibt Dichter und Poeme, es gibt Männer und Frauen - sehr wenige auserwählte -, die Schönheit in derart lichten Worten zeichnen, dass man brüllen möchte vor Verlangen und Lust. Und ich habe den Dichter Thomas Kunst in eben jener Stadt kennengelernt, in der man vor Ruinen steht oder in Katakomben hinuntersteigt und nicht verstehen will, dass man so traurig ist.

Gift gegen die Mickrigkeit

Im Jahr 2005 war ich Stipendiat der Villa Massimo in Rom, und ich kehrte im Januar 2006 zurück nach Deutschland. Ich war im schönen Italien fast verreckt an der Deutschlandsehnsucht, und fast jeder, dem ich mein Leid klagte, schalt mich in höflicheren Worten einen Idioten, der nur borniert und widerspenstig sei und sich deshalb nicht mit den italienischen Verhältnissen arrangieren könne. Ich aber liebte Italien und die Römer, und ich sehnte mich aber nach meinem Land. Es war ein herrlicher einjähriger Auslandseinsatz gewesen, denn tatsächlich fühlte ich mich nicht ausgesetzt, sondern eingesetzt, dank der Hilfe des Direktors Joachim Blüher, dank der Unterstützung durch Ute Brunner und Dennis, den guten Geist der Villa, der fast alles wusste und konnte. Wieder zurück in Deutschland warf ich mich auf die Arbeit, ich absolvierte Dutzende Lesungen im deutschsprachigen Raum, ich reiste in Groß- und Kleinstädte, es war ein einziger großer Traum, in dem mich immer mehr die Wehmut zerfraß: Ich stellte mich in die Bahnhofszeitschriftenläden vor das Regal mit den italienischen Tageszeitungen, und der bloße Anblick trieb mir Wasser in die Augen. Irgendwann ließ es sich nicht mehr aufschieben, und ich reiste, auf Einladung des Goethe-Instituts, nach Rom, ich durfte aber in der Villa Massimo übernachten, so viele Tage und Nächte, wie ich wollte, mir wurde eine schöne Dichterkammer zugewiesen.

Mir war bange, in dieser Stadt war eine Liebe zu einer Frau zu Ende gegangen, die mir Rom erschlossen hatte, und als es mich an die einstigen Schauplätze verschlug, als ich die Kioske und die Hauptattraktionen und die Parkanlagen und die Märkte aufsuchte, musste ich tief durchatmen. Ich flüchtete mich in eine Bar - so heißen die Stehcafés, in denen es aber auch Sitzplätze gibt -, bestellte, wie im Jahr zuvor, mein Lieblingsgedeck: einen Orangensaft, einen Kaffee, ein Cornetto. Ich konnte mittlerweile meine Bestellung in fast fehlerfreiem Italienisch aufgeben, doch zu mehr reichten meine Sprachkenntnisse nicht. Dies alles geschah am ersten Tag, und als ich von meinen Ausflügen am zweiten Tag spätabends zur Villa zurückkehrte, schloss mir Dennis höchstpersönlich die schmiedeeiserne Pforte auf und stellte mich einem guten Freund vor. Aha, ein Ostdeutscher, dachte ich, wir werden uns verstehen, und ich gab ihm die Hand, und während wir dastanden wie zwei Fremde in der Nacht, die sich aneinander festhalten, aus Schutz vor der Wehmut, sprach Dennis über den Ostdeutschen als einem Dichter, der vor Jahren auch als Stipendiat in der Villa gelebt habe. Natürlich gingen wir Pizza essen, und natürlich wurde der Rotwein des Hauses bestellt, wir saßen an einem Tisch im Freien, und schöne Frauen und sehr gut angezogene Männer flanierten auf der anderen Straßenseite, und der Dichter hatte die Nase voll von den feinen Manieren, er schnitt die Pizza in große Zungen und aß sie nacheinander mit den bloßen Händen.

Er war wortkarg, er fühlte sich unbehaglich, er schwitzte in seinem dicken Hemd, und doch aß er mit großem Appetit, ich sprach wie ein verschüchterter Schulbub von seltsamen Gefühlen, und als es in seinen Augen kurz aufblitzte, dachte ich: Der Mann kennt sich aus, er steht mit seiner Melancholie ein paar Leitersprossen höher als du, halt am besten den Mund. Ich verfiel in Schweigen, Dennis' Vater war Neapolitaner, er war aber in der DDR geboren und aufgewachsen. Sie unterhielten sich auf diese herrlich entspannte und herrlich böse Weise, wie es nur Ostdeutsche können, ich schwieg, lauschte dem Gespräch und nahm mir für den nächsten Tag vor, italienische Hemden mit den großen geknöpften Kragen zu kaufen, und ich markierte mir im Geiste meine Wege, ich würde natürlich erst zu Fuß gehen, später in ein Taxi steigen, das Taxi würde, wenn ich Glück hatte, an der Engelsburg vorbeifahren, vielleicht sogar am Colosseum, ich habe keinen Orientierungssinn, eigentlich müsste ich in einer fremden Stadt Brotbrocken hinter mir streuen, um wieder zurückzufinden.

Die Wahrheit, sonst nichts

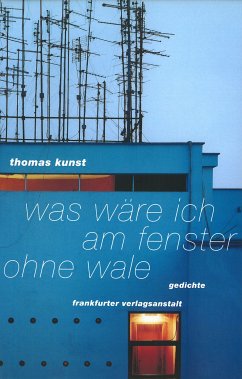

Ich war derart in Gedanken versunken, dass Dennis mich rütteln musste, er schlug vor, die Sitzung in seine Wohnung über der Portiersloge zu verlegen, und weil ich mir keine Minute vergeben wollte in dieser Stadt, stimmte ich sofort zu. Wir setzten uns dann doch an den kleinen Tisch in der Pförtnerloge, Dennis schenkte sizilianischen Wein ein, und dann passierte es: Die Fremdheit war überwunden, und der Zorn brach aus dem Dichter heraus, hier sprach kein Fachlyriker mehr, kein Papierriese, der Sinnsprüche montierte, er gab sich nicht her für eine nette harmlose Pointe, auf die die toll intelligenten Reimsätze hinausliefen - der Dichter stimmte ein solches Donnerwetter an, dass ich die Weingläser und den übervollen Aschenbecher von ihm weg auf meine Tischkante rückte, aus Angst, er könnte mit einem einzigen Handstreich alles zu Boden fegen. Mein Gott, dachte ich, das ist echt. Und dann sprach er über die Liebe der Männer zu den Frauen, er sagte: Wenn die Frauen wüssten, wie sehr wir sie begehren, würden sie verrückt werden; er sagte: Wir werden es schon zum Leuchten bringen, und ich biss mir auf die Zunge, um ihn nicht mit Fragen nach dem ,Es' und dem ,Wie' in seiner Erweckungsrede zu unterbrechen. Ich wollte es auch nicht wirklich, denn ich hörte gebannt zu, ich lauschte seinen Worten, er sprach die Wahrheit, so seltsam das auch klingen mag. Um halb vier morgens konnte ich nicht mehr, er schenkte mir zum Abschied einen Gedichtband mit dem Titel: "Was wäre ich am Fenster ohne Wale", was für ein Titel!

In meiner kleinen Dichterkammer legte ich mich gleich ins Bett, ich wollte schon das Licht löschen, doch dann griff ich zum Buch des Dichters, nicht mehr als ein Gedicht wollte ich lesen, ich war hundemüde. Dann aber. Ich las. Und las. Und las das nächste Poem. Und sprang zum nächsten Gedicht. Las mich fest. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Ich las ein Poem, und ehe ich mich versah, hatte es mich schon bis zum letzten Wort und dem endgültigen Punkt getragen. Ich starrte diesen Punkt an und las dasselbe Gedicht noch einmal von vorn, und schon wieder, ich hatte es nicht gemerkt, leicht war es gewesen, nicht eine einzige Stirnfalte hatte es bewirkt, und immer zog es mir die Mundwinkel nach oben, und ich wunderte mich sehr über diese Freude, die ich empfand um kurz nach sechs in der römischen Nacht, die dem Morgendämmer wich. Als ich am nächsten Tag aufwachte, stellte ich fest, dass ich in meinen Kleidern eingeschlafen war und das Licht nicht gelöscht hatte. Ich beging den Tag in Rom wie ein Fest. In den Pausen meines Einkaufsbummels setzte ich mich in eine Bar, schlug das Buch des Dichters auf und las von der ersten bis zur letzten Seite, und genauso wie ich mich mit dem Punkt nicht zufriedengeben konnte, sah ich die letzte Seite auch nicht ein und fing von neuem an. Thomas Kunst brachte für mich Rom zum Leuchten. Und ich weiß, es wird geschehen: Leipzig wird leuchten mit Kunst.

Der Gedichtband "Was wäre ich am Fenster ohne Wale" von Thomas Kunst ist bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Zuletzt veröffentlichte er den Roman "Sonntage ohne Unterschrift" beim Verlag Tisch 7.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH