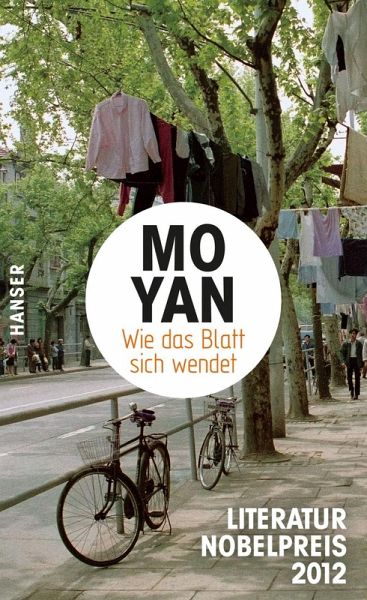

Wie das Blatt sich wendet (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 12,90 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

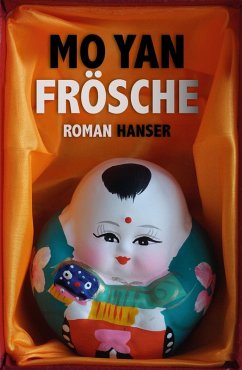

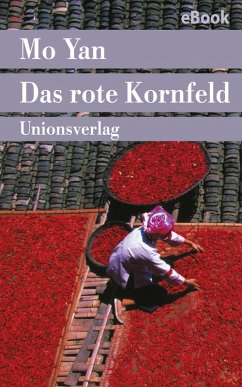

Das bisher persönlichste Buch des chinesischen Nobelpreisträgers. Mo Yan erzählt von seiner Jugend, den Hindernissen auf seinem beruflichen Weg und vom Leben unter dem kommunistischen Regime. Als Junge ist Mo Yan von der Schule geflogen und auch seinen Traum, LKW-Fahrer zu werden, konnte er nicht realisieren. Also geht er zur Armee, beginnt irgendwann zu schreiben und bekommt schließlich die Möglichkeit zu studieren. Während er ein international angesehener Schriftsteller wird, macht sein Klassenkamerad als Geschäftsmann ein Vermögen. Dessen große Liebe aber geht an den gesellschaftli...

Das bisher persönlichste Buch des chinesischen Nobelpreisträgers. Mo Yan erzählt von seiner Jugend, den Hindernissen auf seinem beruflichen Weg und vom Leben unter dem kommunistischen Regime. Als Junge ist Mo Yan von der Schule geflogen und auch seinen Traum, LKW-Fahrer zu werden, konnte er nicht realisieren. Also geht er zur Armee, beginnt irgendwann zu schreiben und bekommt schließlich die Möglichkeit zu studieren. Während er ein international angesehener Schriftsteller wird, macht sein Klassenkamerad als Geschäftsmann ein Vermögen. Dessen große Liebe aber geht an den gesellschaftlichen Verhältnissen zugrunde.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.