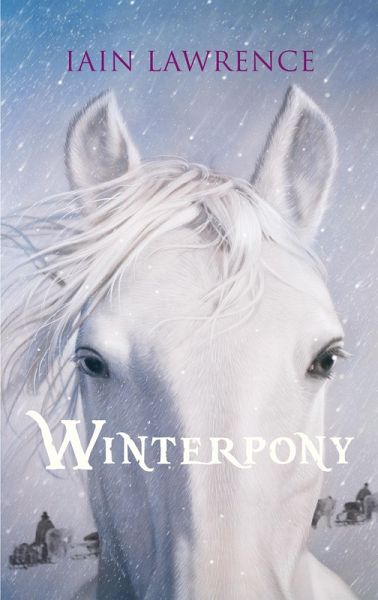

Winterpony (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 19,00 €**

15,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In den weiten Wäldern Sibiriens streift zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein junges weißes Pony frei im Schutz seiner Herde umher. Doch alles ändert sich, als es von Menschen gefangen wird. Zusammen mit zwanzig anderen Ponys wird es als Zugpferd für die Expedition von Robert F. Scott ausgewählt, der als erster Mensch den Südpol erreichen will. Ein Abenteuer beginnt ... Die Männer geben dem Tier auch einen Namen: James Pigg. Als das Team den Boden der Antarktis betritt, wird das Pony zum Teilnehmer eines spektakulären Wettrennens. Denn Roald Amundsen hat überraschend angekündigt, ebenfa...

In den weiten Wäldern Sibiriens streift zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein junges weißes Pony frei im Schutz seiner Herde umher. Doch alles ändert sich, als es von Menschen gefangen wird. Zusammen mit zwanzig anderen Ponys wird es als Zugpferd für die Expedition von Robert F. Scott ausgewählt, der als erster Mensch den Südpol erreichen will. Ein Abenteuer beginnt ... Die Männer geben dem Tier auch einen Namen: James Pigg. Als das Team den Boden der Antarktis betritt, wird das Pony zum Teilnehmer eines spektakulären Wettrennens. Denn Roald Amundsen hat überraschend angekündigt, ebenfalls als Erster den Südpol betreten zu wollen. Aber nur eine Mannschaft kann gewinnen, und nicht jeder kann überleben - noch nicht einmal die Tiere.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.