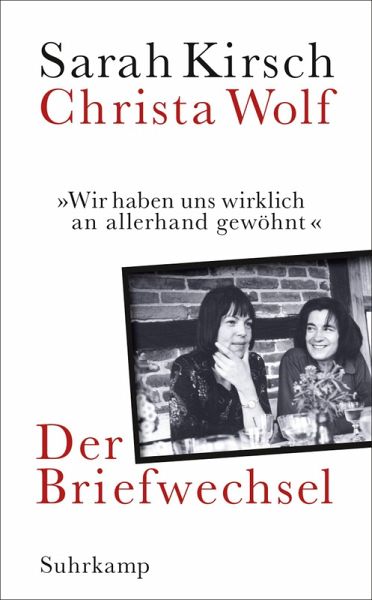

»Wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt« (eBook, ePUB)

Der Briefwechsel

Redaktion: Wolf, Sabine

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 36,00 €**

30,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Liebe liebe Christa schön daß Du noch hier geblieben bist auf dem beknackten Planeten!«, schreibt Sarah Kirsch im Herbst 1988 an ihre Freundin, die eben eine lebensgefährliche Krankheit überwunden hat. Ein Jahrzehnt zuvor konstatiert Christa Wolf nach einem Treffen in West-Berlin, kurz nach Kirschs Ausreise aus der DDR: »Ich bin froh, daß ich bei Dir war und jetzt ganz ruhig an Dich denken kann.« Zwei Autorinnen von internationalem Rang sind hier fast drei Jahrzehnte lang, von 1962 bis 1990, miteinander im Austausch: über das Schreiben, den Literaturbetrieb im Osten wie im Westen, �...

»Liebe liebe Christa schön daß Du noch hier geblieben bist auf dem beknackten Planeten!«, schreibt Sarah Kirsch im Herbst 1988 an ihre Freundin, die eben eine lebensgefährliche Krankheit überwunden hat. Ein Jahrzehnt zuvor konstatiert Christa Wolf nach einem Treffen in West-Berlin, kurz nach Kirschs Ausreise aus der DDR: »Ich bin froh, daß ich bei Dir war und jetzt ganz ruhig an Dich denken kann.« Zwei Autorinnen von internationalem Rang sind hier fast drei Jahrzehnte lang, von 1962 bis 1990, miteinander im Austausch: über das Schreiben, den Literaturbetrieb im Osten wie im Westen, über die Männer, die Kinder, die Arbeit im Garten und die politischen Systeme, in denen sie leben. Letztere sind es wohl, die diese Freundschaft an ein Ende bringen, nach vielen Jahren des vertrauensvollen Miteinanders. Streng und verspielt, heiter und verzweifelt, schnoddrig und ehrlich - Sarah Kirsch und Christa Wolf beim Schreiben und Leben über die Schulter zu schauen ist ein Geschenk.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.