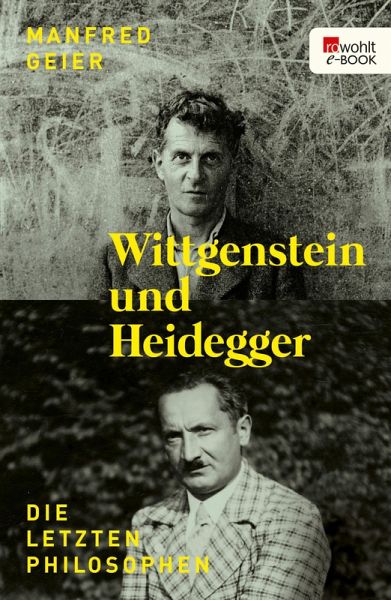

Wittgenstein und Heidegger (eBook, ePUB)

Die letzten Philosophen

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 26,95 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Sie wurden im selben Jahr 1889 geboren und im gleichen Alter 1911 von einer ungeheuren Leidenschaft des Philosophierens ergriffen, die ihre Denk- und Lebenswege beherrschte und einzigartig machte: Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein. Dabei waren sie der Herkunft nach grundverschieden: Wittgenstein entstammte einer großbürgerlichen Familie in der Metropole Wien, Heidegger kam aus einer badischen Kleinstadt und einfachen Verhältnissen. Aber beide gehören zu den bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und für beide wurde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (auch H...

Sie wurden im selben Jahr 1889 geboren und im gleichen Alter 1911 von einer ungeheuren Leidenschaft des Philosophierens ergriffen, die ihre Denk- und Lebenswege beherrschte und einzigartig machte: Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein. Dabei waren sie der Herkunft nach grundverschieden: Wittgenstein entstammte einer großbürgerlichen Familie in der Metropole Wien, Heidegger kam aus einer badischen Kleinstadt und einfachen Verhältnissen. Aber beide gehören zu den bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und für beide wurde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (auch Hitler war Jahrgang 1889) und den Katastrophen der Epoche ein zentrales Thema. Bestsellerautor Manfred Geier geht den Biographien der beiden Denker nach und beschreibt, wie andersartig ihre Lebenswege waren und wie divergierend ihre Gedanken sich entwickelten. «Sein und Zeit» hieß der Hauptwerk des einen, «Tractatus logico-philosophicus» das des anderen Autors. Während Heideggers Denken im Verlauf seines Lebens immer allgemeiner und abstrakter wurde, das Dasein hinter sich ließ und das «Sein» selbst zur Sprache bringen wollte, begann Wittgenstein, sich immer genauer und differenzierter den alltäglichen Sprachgebrauch anzuschauen und in den Zusammenhang menschlicher Lebensformen einzubinden. Eine faszinierende Spurensuche mit überraschenden Einsichten und Ergebnissen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.