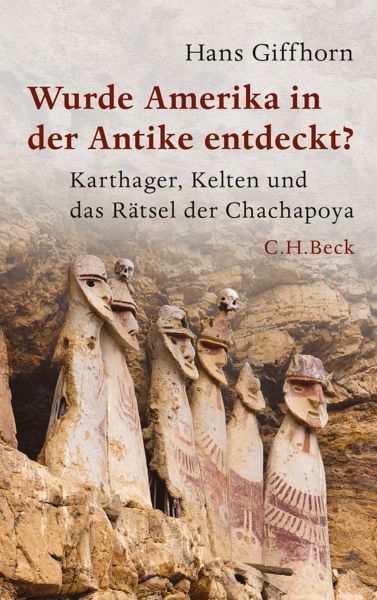

Wurde Amerika in der Antike entdeckt? (eBook, ePUB)

Karthager, Kelten und das Rätsel der Chachapoya

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,95 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In den peruanischen Anden, in der kaum erforschten Region der rätselhaften, vor Jahrhunderten untergegangenen Chachapoya, stießen Abenteurer auf uralte steinerne Rundbauten und gewaltige Festungen, die nirgendwo in Amerika ihresgleichen finden ¿ die aber bis ins Detail den zweitausend Jahre alten Ruinen von Bauwerken spanischer Kelten entsprechen. Zufall, könnte man meinen. Aber Hans Giffhorn entdeckte weitere Indizien, die für eine Herkunft der Chachapoya aus dem antiken keltisch-kathargischen Kulturraum sprechen: ähnliche Götterdarstellungen, fast identische Steinschleudern, die gleic...

In den peruanischen Anden, in der kaum erforschten Region der rätselhaften, vor Jahrhunderten untergegangenen Chachapoya, stießen Abenteurer auf uralte steinerne Rundbauten und gewaltige Festungen, die nirgendwo in Amerika ihresgleichen finden ¿ die aber bis ins Detail den zweitausend Jahre alten Ruinen von Bauwerken spanischer Kelten entsprechen. Zufall, könnte man meinen. Aber Hans Giffhorn entdeckte weitere Indizien, die für eine Herkunft der Chachapoya aus dem antiken keltisch-kathargischen Kulturraum sprechen: ähnliche Götterdarstellungen, fast identische Steinschleudern, die gleiche Technik der Schädelöffnung. Mehr noch: In uralten Mumien der Chachapoya konnte die aus der Alten Welt stammende Tuberkulose nachgewiesen werden, und neue genetische Untersuchungen ergaben Indizien für eine Verwandtschaft von Nachkommen der Chachapoya mit spanischen Kelten. Hans Giffhorn weist nach, dass es keltischen Kriegern durchaus möglich war, nach Peru zu gelangen, und er berichtet fesselnd von seiner akribischen Spurensuche am Amazonas und in den Anden, aber auch in Labors, Museen und Archiven. Sein bahnbrechendes Buch präsentiert erstmals das Ergebnis von vierzehn Jahren interdisziplinärer Forschung von Archäologen, Paläopathologen und Humangenetikern.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.