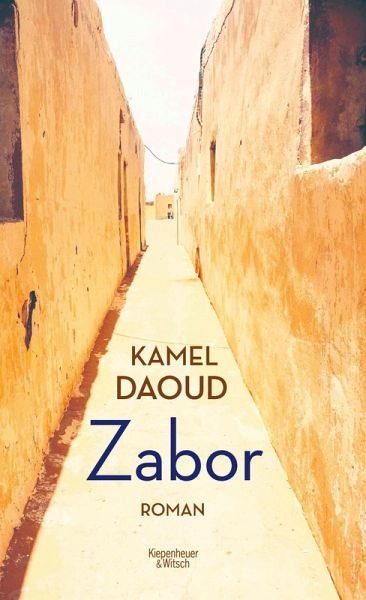

Zabor (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Josten, Claus

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 23,00 €**

19,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Geschichtenerzähler, der Leben verlängern kann. In seinem zweiten Roman erforscht Kamel Daoud, der für sein Debüt »Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung« von Kritik und Publikum international gefeiert wurde, das menschliche Dasein mit den Methoden aus Tausendundeiner Nacht. Eine große Parabel über die Macht des Erzählens und des Erzählers. Ismaël, der sich selbst Zabor nennt, verliert früh seine Mutter. Der Vater verstößt ihn, Stiefmutter und Halbgeschwister wollen das Kind nicht im Haus haben. Zabor wächst bei seiner altjüngferlichen Tante und dem stummen Großvater a...

Ein Geschichtenerzähler, der Leben verlängern kann. In seinem zweiten Roman erforscht Kamel Daoud, der für sein Debüt »Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung« von Kritik und Publikum international gefeiert wurde, das menschliche Dasein mit den Methoden aus Tausendundeiner Nacht. Eine große Parabel über die Macht des Erzählens und des Erzählers. Ismaël, der sich selbst Zabor nennt, verliert früh seine Mutter. Der Vater verstößt ihn, Stiefmutter und Halbgeschwister wollen das Kind nicht im Haus haben. Zabor wächst bei seiner altjüngferlichen Tante und dem stummen Großvater auf. Trost und Zuflucht findet er in der Literatur, er verschlingt alles, was er in die Finger kriegen kann. Viel ist das jedoch nicht in einem algerischen Dorf, das im Süden bereits an die Sahara grenzt, und so beginnt Zabor, seine eigenen Geschichten zu schreiben und entdeckt dabei schon früh ein besonderes Talent: Er hat die Gabe, das Leben von Sterbenden zu verlängern. So lange er über die Leute schreibt, so lange hält er den Tod auf Abstand. Wenn der Arzt und das Heilige Buch nicht mehr helfen können, dann holt man Zabor. So auch, als eines Tages sein Vater im Sterben liegt. Kamel Daoud, der für sein Debüt »Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung« von Kritik und Publikum international gefeiert wurde, hat einen bildstarken und kraftvollen Roman geschrieben: Über Heimat und Familie, über die Macht der Religion und über die große Liebe zur Literatur, die alles sein kann, Unterdrückungsinstrument genauso wie Mittel zur Befreiung.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.