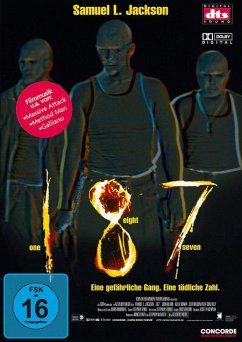

Der New Yorker Lehrer Garfield übt seinen Beruf mit Überzeugung aus, bis sein größter Alptraum grausame Realität wird. Aus Rache sticht ihn ein Schüler mitten auf dem Schulgelände nieder. Ein Jahr darauf hat Garfield wieder Mut geschöpft und tritt vor eine Klasse.

Mittlerweile lebt er in L.A.; doch auch hier herrschen katastrophale Zustände an den Schulen. Langsam wird Garfield bewusst, dass er sich inmitten eines Kriegsgebietes befindet: tägliche Gangfights, der gnadenlose Kampf ums nackte Überleben bestimmen den Alltag der Kids. Aber Garfield wird nicht tatenlos mit ansehen wie sein Weltbild von diesem menschlichen Abschaum zerstört wird.

Mittlerweile lebt er in L.A.; doch auch hier herrschen katastrophale Zustände an den Schulen. Langsam wird Garfield bewusst, dass er sich inmitten eines Kriegsgebietes befindet: tägliche Gangfights, der gnadenlose Kampf ums nackte Überleben bestimmen den Alltag der Kids. Aber Garfield wird nicht tatenlos mit ansehen wie sein Weltbild von diesem menschlichen Abschaum zerstört wird.

Bonusmaterial

Bewegtmenüs: Video von Produzent Mel Gibson am Set. - Kinotrailer - Trailer von anderen Filmen - Biographien Crew - Interviews - 25 Minuten Bonusmaterial - Szenen vom Set

Eine endlose Geschichte: Menschen auf des Messers Schneide beim Festival des Amerikanischen Films

DEAUVILLE, im September

Zwölf Geschworene sind auf engstem Raum zusammen, um über Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu befinden. Es ist ein heißer Sommertag, die Klimaanlage funktioniert nicht, und so scheinen sie ihre Entscheidung weniger zu treffen als auszuschwitzen. Nur ein einziger ist von der vermeintlich lückenlosen Beweisführung der Staatsanwaltschaft nicht überzeugt. Man läßt sich die Tatwaffe bringen. Dieses Messer, von dem bezeugt worden sei, daß es dem Angeklagten gehöre, sei ein Unikat, meint der Geschworene Nummer drei und rammt es direkt vor dem Geschworenen Nummer acht, dem notorischen Zweifler, in den Tisch. Dieser greift in die Tasche, zieht ein zweites Messer hervor und steckt es daneben. Von der Tatwaffe ist es nicht zu unterscheiden. Wenn das Leben eines Menschen auf des Messers Schneide steht, sollten die Indizien hieb- und stichfest sein.

Vierzig Jahre nachdem Sidney Lumet das Fernsehspiel "Die zwölf Geschworenen" für das Kino inszenierte, nahm William Friedkin für einen amerikanischen Fernsehsender eine Neuadaption in Angriff, die nun beim dreiundzwanzigsten Festival des Amerikanischen Films in Deauville wiederum den Weg auf die Leinwand fand. Dem Geschworenen Nummer acht verleiht statt Henry Fonda diesmal Jack Lemmon Rechtschaffenheit, dem Geschworenen Nummer drei gibt statt Lee J. Cobb nun George C. Scott wuchtige Präsenz. Doch die Kameraeinstellung, die die beiden Messer zeigt, ist fast identisch. Von Drehbuchautor Reginald Rose ebenso kunst- und effektvoll vorbereitet wie in seiner Fassung von 1957, ist sie ein nach wie vor gültiges Inbild der Macht, die Gegenstände über Menschen gewinnen können.

Wird hier eine Indizienkette immer poröser, bis sie am Ende zerfällt und der Angeklagte auf freien Fuß kommt, so beschreibt David Mamet in seinem Film "The Spanish Prisoner" genau den umgekehrten Prozeß. Joe Ross (Campbell Scott) hat eine geheimnisvolle Formel gefunden, die die Wirtschaftswelt revolutionieren wird, doch sie hilft ihm wenig, als er eines Tages sein Pfadfindermesser im Rücken eines Freundes und Geschäftspartners wiederfindet. Daß er dumm genug ist, es anzufassen, beweist, wie wenig die Filmhelden seit Cary Grant in "Der unsichtbare Dritte" (1959) hinzugelernt haben. Tatsächlich ist Mamets Protagonist ein Nachfahre des Werbefachmanns in Hitchcocks Film. Beide jonglieren souverän mit Formeln und Floskeln, ohne zu merken, wie sie selbst zu Spielbällen der Dingwelt werden. Bücher, Tüten, Flugtickets, Geldscheine - alles, was Ross anfaßt, wendet sich gegen ihn.

Leider greift Mamet, der auch das Drehbuch schrieb, zum gröbsten aller inszenatorischen Mittel: Jedem Gegenstand widmet er wenigstens eine Großaufnahme. Der Regisseur Mamet will dem Autor Mamet zur Hand gehen, fällt ihm dabei aber so in den Arm, daß der Zeigefinger ins Bild ragt. Überdeutlich wird der Zuschauer darauf hingewiesen, was später wichtig werden wird. "The Spanish Prisoner" ist ein Film, der so wenig Fleisch hat, daß die Knochen zu sehen sind. Doch ein Regisseur, der sein eigener Autor ist, kann wahrscheinlich nur schwer erkennen, wann das Gerippe seiner Geschichte hervortritt und wann sie so viel Fett ansetzt, daß sie ihre Konturen verliert. Auch James Mangold, der den sehenswerten Polizeifilm "Cop Land" schrieb und inszenierte, begeht den Fehler, gleich in der ersten Szene mehrfach so auffällig eine Tasche ins Bild zu setzen, daß der Zuschauer, der langsam in die Welt des Films eintauchen will, sofort mit der Nase auf ein Detail gestoßen wird.

Die Polizisten in "Cop Land", die sich in einer Vorstadt von New York eine eigene, abgeschlossene Welt geschaffen haben, sind outlaws, die sich ihre Gesetze selbst geben. Sylvester Stallone verkörpert brillant den trägen, begriffsstutzigen Sheriff, der irgendwann einsehen muß, daß es nicht reicht, zu schlichten und zu beschwichtigen, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Jener Figur nachempfunden, die Marlon Brando in "Ein Mann wird gejagt" (1966) spielt, steht er auf verlorenem Posten. Gleiches gilt auch für den von Samuel L. Jackson gespielten Lehrer in dem Film "187" (Regie: Kevin Reynolds), der täglich eine jener Brücken zwischen New York und New Jersey nimmt, die auch in "Cop Land" die Welten trennen. Doch er fährt in die andere Richtung, mitten hinein in die Metropole, dorthin, wo "Die Saat der Gewalt", die in Richard Brooks' Film von 1955 erst keimte, aufgegangen ist. Wie die Vorstadt in "Cop Land" wird die Schule in "187" für denjenigen, der die Aufsicht haben sollte, zum Feindesland.

Zahllose Messerstiche in den Rücken überlebt der Lehrer mit knapper Not und siedelt daraufhin zur Westküste über. Doch dort sind die Schüler nicht friedfertiger, und so begibt er sich auf einen blutigen Feldzug. Mit einer delirierenden Kamera und einem dröhnenden Soundtrack versucht Reynolds der Paranoia Ausdruck zu geben. Bleibt ein Regisseur wie David Mamet seinem Drehbuch vielleicht zu sehr verhaftet, so war in einigen anderen Filmen, die in Deauville zu sehen waren, die Inszenierung hypertroph. Offenbar fällt es Hollywood-Regisseuren immer schwerer, sich aus dem Leben ihrer Figuren herauszuhalten. Mike Figgis unterbricht in "One Night Stand" (F.A.Z. von gestern) Szenen und Einstellungen ständig durch Schwarzfilm und unterlegt sie zudem mit aufdringlicher Musik aus der eigenen Feder. Als unübersehbarer und unüberhörbarer Dritter mischt er sich selbst in die Liebesszenen ein. Doch wo ein Stilwille ist, ist nicht immer ein Weg.

John Woo verliert sich in "Face/Off" ebenfalls oft in artifiziellen Spielereien. Auch bei diesem Film kann man bis auf den Grund schauen und dort andere, alte Werke sehen, auf die er sich bezieht (vor allem von Melville). Doch wer auf die Filmgeschichte Bezug nimmt, muß sich dem Vergleich auch stellen. Ein Film braucht einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, hieß es früher. Heute haben Filme wie "Face/Off" oder "Air Force One" einen Anfang und eine Mitte, aber mindestens drei Enden. Seitdem das Festival besteht, dürfte sich die Durchschnittslänge der gezeigten Filme um fünfzehn bis dreißig Minuten erhöht haben. Doch selbst eine leichte Komödie wie "The Real Blonde" (von Tom DiCillo) wird schwergängig, wenn sie zwei Stunden Länge erreicht, und einem bisweilen ergreifenden Melodram wie "The Locusts" (von John Patrick Kelley) gehen schon vor dem Ablauf der gesamten 145 Minuten die Gefühle aus. Das amerikanische Kino scheint auf der verzweifelten Suche nach unendlichen Geschichten zu sein, und dabei kann es sich nur verirren. LARS-OLAV BEIER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG