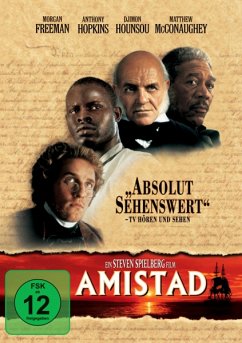

1839, die Küste Kubas: Das Sklavenschiff "La Amistad" ist unterwegs von Afrika nach Nordamerika, als es den 53 an Bord befindlichen Sklaven gelingt, sich zu befreien. Mit Ausnahme von zwei Portugiesen bringen sie die gesamte Besatzung um und versuchen, zurück gen Heimat zu segeln. Auf der Flucht werden sie jedoch von einem US-Kriegsschiff abgefangen und an der Küste Conneticuts an Land gebracht, wo sie in Ketten gelegt und des Mordes angeklagt werden. Hinzu kommt, das verschiedene Parteien die Sklaven als ihren Besitz deklarieren: die beiden überlebenden Besatzungsmitglieder, Staatssekretär John Forsyth (David Paymer) im Auftrag des für seine Wiederwahl kämpfenden Präsidenten Martin Van Buren (Nigel Hawthorne) und die spanische Kindkönigin Isabella II (Anna Paquin). Die einzige Hoffnung der Schwarzen besteht in den drei Sklaverei-Gegner Theodore Joadson (Morgan Freeman), Lewis Tappan (Stellan Skarsgard) und Roger Baldwin (Matthew McConaughey). Angeführt von dem stolzen und unbeugsamen Cinque (Djimon Hounsou) werden die Angeklagten Sklaven zum Spielball einer Justizfarce, als der Präsident unter dem Druck der einflussreichen Südstaaten den Freispruch in erster Instanz überwirft und der Fall schließlich bis vor den Obersten Gerichtshof geht. Es bedarf letztendlich des Plädoyers des Ex-Präsidenten Quincy Adams (Anthony Hopkins), um der Farce ein Ende zu bereiten.In diesem bestechend fotografierten authentischen Epos deckt Steven Spielberg ein lange totgeschwiegenes Kapitel der Geschichte der USA auf, das indirekt den Ausbruch des Bürgerkrieges zur Folge hatte. In Form eines Gerichtssaalthrillers erzählt, thematisiert Spielberg die Unmenschlichkeit der Sklaverei, die Fehlbarkeit der Justiz und die Unantastbarkeit der Würde des Menschen.

Bonusmaterial

- Kinotrailer - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü - 4 seitiges Booklet mit Prduktionsnotizen - Hinter den Kulissen-Kurzfeature

Was ein freier Mensch ist, versteht man ohne Worte: Steven Spielbergs Film "Amistad" und die Regeln des exemplarischen Erzählens

Vor drei Tagen jährte sich der Todestag von John Quincy Adams, einem der beiden Helden von Steven Spielbergs "Amistad" (vergleiche F.A.Z. vom 15. Dezember 1997), zum hundertfünfzigsten Mal. Im Gedenkjahr der Revolution von 1848 mag die Rechnung nützlich sein, daß nur ein wenn auch langes Menschenalter zwischen ihr und ihren großen Vorbildern lag, der amerikanischen und der Französischen Revolution. John Quincy Adams, von 1824 bis 1828 sechster Präsident der Vereinigten Staaten, hatte schon 1778, als Elfjähriger, seinen Vater John Adams nach Frankreich begleitet. Nur ein Patrizier konnte ein Dreivierteljahrhundert lang Zeitgenosse sein. Die Lebenserwartung der Sklaven war viel kürzer, und schon aus diesem Grund waren ihre Geschichten stärker vom Vergessen bedroht als die offizielle Erinnerung der Nation. Sie müssen ihre Geschichte erzählen: Diesen Ratschlag erteilt Adams in Spielbergs Film nach einem Drehbuch von David Franzoni den Verteidigern der Afrikaner, die auf einem spanischen Sklavenschiff vor Kuba die Mannschaft überwältigt hatten, von der amerikanischen Marine aufgegriffen worden waren und in New Haven vor Gericht standen.

Auf Erden bräche der Friede aus, wenn die Menschen einander ihre Geschichten erzählten: Das ist die Zauberformel von Hollywood. Es ist kein Anachronismus, wenn dieser Kinderglaube in der Handlung selbst zur Sprache kommt. Denn er beseelte die christlichen Enthusiasten, die ihr Leben dem Kampf für die Ächtung der Sklaverei weihten. Ihre Rhetorik war so leidenschaftlich wie schlicht: Es sollte genügen, das Leid der Unschuldigen in aller Anschaulichkeit zu schildern, um jedes harte Herz zu sprengen. Schwer war es, Mitgefühl zu schaffen, solange die Tatsachen verdeckt wurden; so schauerlich waren die Umstände des Sklavenhandels, daß mancher sich ihre Realität nicht vorstellen mochte.

Eine scharf charakterisierte Nebenfigur macht dieses Motiv plastisch. Ein britischer Seeoffizier wird als Sachverständiger über den westafrikanischen Sklavenmarkt befragt. Er äußert keinen sittlichen Abscheu, sondern berichtet über eine dienstliche Mission: England hat den Sklavenhandel verboten, die Marine wacht über die Einhaltung des Gesetzes. Aber als ihm der amerikanische Außenminister, der im Prozeß für die Rückgabe der Sklaven an Spanien eintritt, nahelegt, die gefürchtete Sklavenfestung, da er sie mit eigenen Augen nicht gesehen hat, zur Erfindung zu erklären, enthüllt sich die moralische Überlegenheit seines kühlen Positivismus gegenüber einem Isolationismus der Imagination, der das gute Gewissen gegen jede unangenehme Nachricht abschirmt. Die Charaktere sind Typen, denn sie sind Figuren einer exemplarischen Erzählung. Kritik, die abgerundete Individuen vermißt, geht am Genre vorbei. Was an einer Figur individuell ist, dient der Modellierung einer moralischen Haltung. Diese Haltung soll beeindrucken, nicht wie im amoralischen bürgerlichen Roman die Suggestion eines nicht auf Begriffe zu bringenden persönlichen Lebens.

Bewundernswert ist die Sympathie, verstanden als Energie der Vergegenwärtigung einer fremden sittlichen Welt, die Spielberg für den weißen Abolitionismus aufbringt. Er paßt nicht in ein Geschichtsbild, das sich Emanzipation nur als Selbstbefreiung vorstellen kann. Wie einfach ist es, im christlichen Eifer der Rettung die Absicht der Disziplinierung aufzudecken. Ohne Denunziation zeigt Spielberg das Befremdende der Frömmigkeit, indem er uns mit den Augen der Afrikaner sehen läßt. Eine kleine Gruppe schwarzgekleideter Alterchen mit verhärmten Gesichtern nähert sich dem Gefängnis. Sie stellen sich vor dem Gitter auf und singen "Amazing Grace". Die Gefangenen, die bislang die Todesangst nicht losgelassen hatte, da sie nach allen Erfahrungen mit den Weißen auf das Schlimmste gefaßt sein mußten, sind zum erstenmal abgelenkt. Was sind das für bedauernswerte Kreaturen? Sie sehen krank aus. Aber dann verstehen sie etwas: Sie singen für uns.

Es gibt eine Verständigung ohne Sprache, die das Gespräch in Gang bringen kann. Diesen humanistischen Optimismus gibt Spielberg nicht als selbstverständlich aus. Mit großer Sorgfalt entfaltet er die Mißverständnisse, aus deren Überwindung das Vertrauen zwischen den Afrikanern und ihren Fürsprechern wächst. Als die Verteidiger den Gefängnishof betreten, nehmen die Gefangenen sie als Eindringlinge wahr: Man will ihnen auch noch den letzten Flecken Lehm nehmen, den sie nach dem Bild der Heimat zwischen den Stämmen aufgeteilt haben. Es ist gerügt worden, daß der Film sich im weiteren Verlauf nicht mehr für die Unterschiede innerhalb der Gruppe interessiert. Aber in Spielbergs Absicht lag keine soziologische Studie über eine Schicksalsgemeinschaft. Für die Weißen sind die Schwarzen eine Gruppe, weil Weiße sie alle zusammen gefangengesetzt haben. Es ist genug, den Zuschauer einmal darauf hinzuweisen, daß diese Einheit eine gewaltsame ist. Das Ideal einer Kommune höherer Seelen stellt das Feindbild der viehischen Masse bloß auf den Kopf.

In der amerikanischen Rezeption überwogen kritische Stimmen, die sich allerdings selten mit den Konventionen eines Genres auseinandersetzten, das dem historischen Material eine zwingende Erzählung abgewinnen muß, ohne ihm das Sperrige zu nehmen, das Ausweis der Realität ist. Einerseits wird beklagt, daß Spielberg die Anteilnahme des Publikums durch Identifikationsfiguren wie einen erfundenen schwarzen Abolitionisten (Morgan Freeman) und den verjüngten Anwalt Baldwin (Matthew McConaughey) lenkt, andererseits gilt als unbefriedigend, daß nach dem Höhepunkt des Freispruchs in der ersten Instanz die Geschichte mit der Berufung vor dem Obersten Gerichtshof noch weitergeht.

Welche Freiheit mit den Tatsachen erlaubt das exemplarische Erzählen? Der Historiker Simon Schama, der vor einigen Jahren seinen Kollegen empfahl, es um der Spannung willen mit den "toten Gewißheiten" nicht zu genau zu nehmen, hat Spielberg überraschenderweise nachlässigen Umgang mit den Quellen vorgeworfen. Schama, ein Fachmann für Breitwandepen in Prosa, vermißt den Sinn für das sprechende Detail. Spielberg habe sich einen Knalleffekt entgehen lassen: Einige Tage vor der Verhandlung des Obersten Gerichtshofs war Adams vor dem Kapitol Ohrenzeuge der ersten Demonstration von Colts Repetiergewehr. Der Schock kostete seinen Kutscher das Leben. Mußte der greise Calvinist hier nicht den Donner von Gottes Zorn vernehmen? Spielberg war gut beraten, ebensowenig auf den Krach zu hören wie Adams, der den Tod seines Dieners kaum als Zeichen dafür hätte nehmen können, daß Gott als amicus curiae an seiner Seite ins Verfahren einzugreifen gewillt war. Das Zusammentreffen, dem der sichere Beobachter eine geheimnisvolle Bedeutung beilegt, hat im moralischen Kosmos dieses Films keinen Ort. Die "Amistad" ist keine "Titanic", sie hätte Ernst Jünger keinen Stoff für erlesene Spekulationen geboten. Je einfacher man ihre Geschichte erzählt, desto wahrer wird sie. Männer und Frauen waren aus ihrer Heimat verschleppt worden. Sie wurden eingepfercht und gefüttert wie Vieh, in Ketten gelegt und geschlagen. Die Schwachen wurden über Bord geworfen. Die Überlebenden befreiten sich und töteten ihre Peiniger.

Das politische System, in dem es immer zwei Möglichkeiten gibt, gerät in Turbulenzen, wenn es mit einer einfachen Geschichte konfrontiert wird, die nur einen Weg offenläßt. Zwei britische Mimen geben den Januskopf der politischen Schlauheit: Nigel Hawthorne als Präsident Martin van Buren, der mit Rücksicht auf den Süden die "Amistad" vor den Obersten Gerichtshof bringt, und Anthony Hopkins als John Quincy Adams. Schama spottet, jeder amerikanische Historienfilm brauche Shakespeare-Darsteller für die Simulation des Historischen, als hätte die Revolution nie stattgefunden. Aber ist nicht die Klugheit das höfische Erbe in der Republik? In Hawthornes van Buren fallen wie in seinem Georg III. Mann und Rolle zusammen: Er geht in der Situation auf, wenn er im Wahlkampf Babys küßt, aber auch wenn er beim Dinner Ränke schmiedet; ihm fehlt alle Selbstdistanz, er selbst ist das Öl, das durch die Räder der politischen Maschine gleitet. Die Manierismen von Hopkins' Adams sind die Technik, mit denen er sich die Dinge vom Leibe hält, um sie beobachten zu können. Im Treibhaus scheint es, ihm falle zur Rettung des Vaterlands nur noch Gemüse ein. Aber er weiß, daß von alleine wächst, was Wurzeln hat, und gewinnt beim Gießen Zeit zum Denken. Seine Schläfrigkeit ist Tarnung, ein Zyniker ist er nicht. Doch er bedenkt, daß eine Kampagne, die man mit Entrüstung sät, dem Gärtner schnell über den Kopf wächst.

Die Selbstbeherrschung, die aus dem bezwungenen Selbstzweifel entsteht, ist auch die Tugend von Cinque, dem Anführer der Schwarzen, dem anderen Helden des Films (Djimon Hounsou). Das brütend-wütende Abseitsstehen ist bei Cinque nicht Indiz inferiorer Rationalität des Schwarzen, sondern Zeichen der Weltklugheit. Er hat bei der Jagd gelernt, langsam zuzusehen und schnell zuzugreifen. Das Drehbuch führt die beiden Männer zusammen, die einander nie gesehen haben, da vor dem Obersten Gerichtshof in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt wurde. Es ist ein Privileg der exemplarischen Historie, Heldenbegegnungen zu inszenieren. Das Heldentum liegt hier in einer Kraft, an die der Afrikaner den Amerikaner erinnert: Wer seine Vorfahren um sich hat, findet seine Stimme. Als Adams plädiert, stehen um ihn die Büsten der Gründerväter. Der letzte, an den er appelliert, ist sein Vater, John Adams.

Diese Legende vom Medizinmann und der recovered memory ist ein Märchen unserer Tage. Historisch falsch ist es nicht. Als Präsident kläglich gescheitert, stand John Quincy Adams im Schatten seines Vaters, bis er, ins Repräsentantenhaus gewählt, in Feldzügen gegen Freimaurer und Sklavenhalter noch einmal die Revolutionskriege kämpfte. Gewöhnlichen Sterblichen erlaubt nur die historische Fiktion, die Schlachten der Väter zu schlagen, die siegreichen natürlich. Wer hat etwas von Alesia gesagt? Trotzdem ist der törichte Einwand erhoben worden, indem Spielberg von drei Dutzend Geretteten erzähle, beleidige er Millionen Unglückliche. Man mißversteht die erbauliche Geschichte, wenn man meint, sie gebe den glücklichen Ausgang als typisch aus. Wenn die Welt in Ordnung wäre, wären alle Sklaven tapfer, alle Christen fromm und alle Richter gerecht.

Das religiöse Erzählmuster reflektiert Spielberg in der erstaunlichsten Sequenz des Films. Viele Zuschauer werden den guten Geschmack verletzt finden. Aber das taten die Zuhörer von Jesu Parabeln gewiß auch schon. Um Jesus geht es. Einem Schwarzen ist eine englische Bibel geschenkt worden. Eines Abends ermahnt ihn Cinque, er müsse nicht so tun, als ob er sie lese, es sehe niemand zu. Der andere sagt, er täusche nichts vor, er habe die Geschichte jetzt verstanden. Und er erzählt Cinque das Evangelium, allein aus den Bildern. Die Krippe. "Als der da geboren wurde, wurde alles besser." Der Einzug in Jerusalem. Er zeigt auf den Heiligenschein: "Die Sonne folgte ihm überallhin." Und so weiter bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Als Jeffrey Katzenberg noch nicht Spielbergs Partner war, prophezeite er, "Schindlers Liste" werde "Frieden auf Erden bringen, zu allen Menschen, die guten Willens sind". Die Aufgabe, die Steven Spielberg gewählt hat, fordert eine frohe Botschaft. Die mächtigste Geschichte, glaubt dieser Rhetoriker der Evidenz, wäre die einfachste, die sich von Bild zu Bild ganz von alleine erzählt. PATRICK BAHNERS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG