Bildformat: 1:1.85 Widescreen anamorph Sprachen / Tonformat: Englisch, Deutsch (Dolby Digital 5.1) Untertitel: Deutsch Ländercode: 2 Extras: Behind the Scenes-Dokumentation; Audiokommentar; Deleted Scenes; Trailer; Bildergalerie

Bonusmaterial

DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl

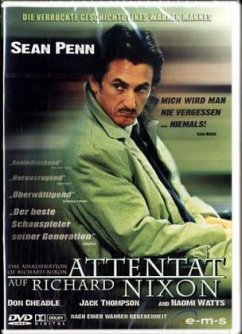

In Oliver Stones Film ist der Präsident ein Schauspieler, der allein mit sich bleibt

Oliver Stone ist ein Spektakelmacher. Schon jetzt läßt sich absehen, daß es ihm mit seinem Nixon-Porträt ähnlich wie mit den meisten seiner Filme gehen wird. Sie finden ein Maximum an öffentlichem Interesse, aber wenig Sympathie als ästhetische Leistung. Das dürfte ihn einerseits freuen, als der politische Polemiker, der er ist. Als Künstler dagegen muß es ihn schmerzen. An das Berlinale-Publikum richtete er den geradezu beschwörenden Appell, seinen "Nixon" doch bitte einfach als Spielfilm und nicht als politischen Kommentar zu sehen.

Es spricht allerdings wenig dafür, daß es ihm damit gelingen könnte, die europäische Rezeption in eine andere Richtung zu lenken als die, die von der amerikanischen Öffentlichkeit vorgegeben wurde. Monatelang tobte dort der Kampf durch die Presse (F.A.Z. vom 2. Januar). Die einen warfen Stone vor, Nixon zu verharmlosen, ihn menschlicher und vor allem durch das überragende Spiel von Anthony Hopkins psychologisch durchsichtiger zu machen, als er selbst seinen engsten Mitarbeitern war. Die anderen, vor allem die Nixon-Familie und frühere Anhänger, sprachen von "Charaktermord". Charles Colson, der langjährige Vertraute, der für seine Verwicklung in den Watergate-Skandal zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, hat minutiös aufgelistet, was alles an dem Filmhelden der Wirklichkeit nicht entspricht. Alle Kritiker zusammen aber, ob für oder gegen Nixon, in Amerika wie auch jetzt in Europa, werfen dem Regisseur vor, daß seine politische Diagnose übermäßig schlicht und seine ästhetischen Mittel übermäßig ambitioniert seien.

Ins Positive einer Forderung gewendet, hieße das freilich, Oliver Stone hätte mehr argumentieren und weniger Ehrgeiz in die Darstellung stecken, mit anderen Worten also: keinen Spielfilm, sondern eine historische Dokumentation oder vielleicht gleich einen Leitartikel vorlegen sollen. Nun hat er aber einen Spielfilm gemacht, und zwar einen künstlerisch hochraffinierten, und hat es daher auch verdient, daß man seinen Film als Kunst ernst nimmt. Die extravagante Kamera- und Schnitttechnik, der stete Wechsel von Schwarzweiß zu Farbe, die Überlagerung der Zeitebenen, vor allem aber die Wahl eines Hauptdarstellers, der Nixon nicht ähnlich sieht, sollten Hinweise genug sein, daß es dem Regisseur gerade darum ging, die Zeithistorie zu verlassen oder doch jedenfalls in entscheidenden Punkten zu transzendieren.

Anthony Hopkins ist nicht Nixon. Er spricht nicht wie Nixon, er bewegt sich nicht wie Nixon; er schwitzt und trinkt viel, was ebenfalls von Nixon nicht überliefert ist; manchmal spricht er von Nixon sogar in der dritten Person. Psychologisch ließe sich das als Indiz einer Persönlichkeitsspaltung sehen. Man könnte es aber auch erzähltechnisch als Aufforderung an den Zuschauer begreifen, tatsächlich immer mit zwei Personen zu rechnen: mit dem historischen Nixon einerseits, der in dem Film gelegentlich fingiert wird, so etwa in den nachgestellten Begegnungen mit Breschnew oder Mao, die mit dokumentarischem Material raffiniert überblendet wurden, und mit dem privaten Nixon andererseits, der frei erfunden wurde. Anthony Hopkins wäre, so gesehen, der Nixon hinter Nixon, gleichsam die individuelle Wahrheit hinter der politischen Maske, und daß beide sich nicht ähneln, ließe sich als höchst intelligenter Reflex auf die Undurchsichtigkeit verstehen, die diesem zwielichtigsten aller amerikanischen Präsidenten so oft attestiert worden ist.

Politisch mag dieser Film naiv sein; ästhetisch ist er es nicht im geringsten. Es gibt in ihm eine durchgängige Fiktionsironie, ein Bewußtsein von der unaufhebbaren Differenz zwischen Kunst und Wirklichkeit, ein peinliches Auseinanderhalten der Ebenen, dem auch der Wechsel zwischen Farbe und Schwarzweiß dient, nämlich zwischen den hochemotionalisierten Rollenperspektiven einzelner Figuren und einer versuchsweise inszenierten historischen Wirklichkeit. Es gibt auch, aber immer nur hypothetisch, ein Durcheinanderwerfen der Ebenen, schnittechnisch durch rasante Montagen, in der Hoffnung, daß sich die Perspektiven gegenseitig belichten und erhellen mögen, doch werden sie dann stets wieder getrennt und auseinandergeführt, gewissermaßen mit der resignatorischen Geste, daß hier doch kein Verstehen und in dem biographisch-politischen Labyrinth kein Durchkommen ist. Demagogisch ist dieser Film, wie von manchen unterstellt, mit Sicherheit nicht.

Natürlich bleibt Oliver Stone auch hier ein Aufklärer, der das Undurchsichtige durchschaubar machen will. Natürlich leben auch im Hintergrund dieses Films seine Verschwörungstheorien, die vulgär-marxistische Annahme eines übermächtigen militärisch-industriellen Komplexes, vom Film-Nixon "das Biest" genannt, schließlich die Vision von einem kapitalistischen Unheilszusammenhang, dem berühmten "System", in dem die politisch handelnden Figuren nur Marionetten sind. Natürlich finden sich wieder die psychologischen Emanzipationsideen der siebziger Jahre. Und hätte sich Nixon nur von der übermächtigen Autorität der Eltern gelöst, so suggeriert der Film versuchsweise, dann wäre er ein besserer, weniger verlogener und nicht von allen Furien der Vergangenheit gehetzter Mensch geworden. Aber auch diese Erklärung bietet Oliver Stone nur als Hypothese, als eine von vielen und nur vorübergehend an; ebenso wie die Hypothese vom lebenslangen Leiden des häßlichen Aufsteigers an dem überlegenen Charisma der Kennedys aus dem Ostküsten-Establishment.

Es bleibt ein unaufhebbarer Rest; und in diesem Rest triumphiert Anthony Hopkins: der Schauspieler ganz allein. Glanz und Zwielicht des Films, daß man nämlich am Ende wirklich mitunter meint, Nixon zu verstehen, sich seiner tragischen Unerlöstheit erbarmen, ihn vielleicht sogar mögen zu müssen, sind nur der Kunst von Hopkins geschuldet. Nur er bringt durch seine überwältigende, selbst auf der Leinwand fast physische Präsenz eine intuitiv wirksame Verständlichkeit und Identität in die Figur, die Oliver Stone durch die Konstruktion des Films niemals behauptet. Seine polemische Energie bezieht Stone nicht aus dem Sieg des Aufklärers, der endlich Licht in das schmutzige Dunkel gebracht, sondern aus der raffiniert inszenierten Niederlage der Aufklärung, die vor dem Verblendungszusammenhang des Systems versagen muß. Nur in diesem Sinne ist sein Film demagogisch: daß er die nordamerikanische Demokratie, immerhin die Gründungsdemokratie der modernen westlichen Welt, als undurchschaubar inszeniert wie nur irgendeine Diktatur.

Irgendwann gegen Ende des Films, als Nixon von den Watergate-Enthüllern schon waidwund gehetzt worden ist, steht er vor dem Kennedy-Porträt im Weißen Haus und sagt folgenden großen Satz, das amerikanische Volk mit einem Mal als lebenslangen Gegner begreifend: "Wenn sie dich anschauen, dann sehen sie, was sie sein wollen. Wenn sie mich anschauen, dann sehen sie, was sie sind." Das ist der allegorische Kern von Oliver Stones Film, der letztlich, trotz oder sogar entgegen der Schauspielkunst von Anthony Hopkins, nicht psychologisch, sondern ikonographisch gemeint ist. Als Antikommunisten und Exponenten des "Systems" standen sich Kennedy und Nixon in nichts nach und müßten daher Stone gleichermaßen unsympathisch sein. In John F. Kennedy aber leuchtete den Amerikanern ein Bild ihrer Gesellschaft entgegen, wie es sein müßte, wenn das kapitalistische System am Ende doch gut und menschenfreundlich wäre. In Richard Nixon dagegen zeigt es sich so verheerend und böse, wie es die Studentenbewegung der siebziger Jahre vorausgesetzt hat. Denn in diese Zeit und ihre ideologischen Fronten will Oliver Stone, darin durchaus nostalgisch und rechthaberisch, das Publikum zurückzwingen. Doch inszeniert er die Perspektive des linken Lagers nur als eine mögliche, hypothetische, vielleicht unterliegende. Darin ist er, ob aus Masochismus oder Weisheit, bewunderungswürdig gerecht. JENS JESSEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG