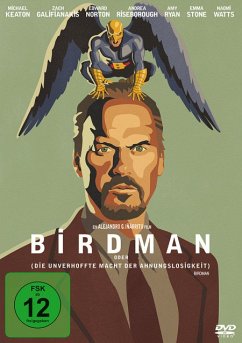

Riggan Thomson (Michael Keaton) erhofft sich durch seine Inszenierung eines ambitionierten neuen Theaterstücks am Broadway, neben anderen Dingen, vor allem eine Wiederbelebung seiner dahin siechenden Karriere. Zwar handelt es sich um ein ausgesprochen tollkühnes Unterfangen - doch der frühere Kino-Superheld hegt größte Hoffnungen, dass dieses kreative Wagnis ihn als Künstler legitimiert und jedermann, auch ihm selbst, beweist, dass er kein abgehalfterter Hollywood-Star ist.

Doch während die Premiere des Stücks unaufhaltsam näher rückt, wird Riggans Hauptdarsteller durch einen verrückten Unfall bei den Proben verletzt und muss schnell ersetzt werden. Auf den Vorschlag von Hauptdarstellerin Lesley (Naomi Watts) und auf das Drängen seines besten Freundes und Produzenten Jake (Zach Galifianakis) hin engagiert Riggan widerwillig Mike Shiner (Edward Norton) - ein unberechenbarer Typ, aber eine Garantie für viele Ticketverkäufe und begeisterte Kritiken. Bei der Vorbereitung auf sein Bühnendebüt muss er sich nicht nur mit seiner Freundin, Co-Star Laura (Andrea Riseborough), und seiner frisch aus der Entzugsklinik kommenden Tochter und Assistentin Sam (Emma Stone) auseinandersetzen, sondern auch mit seiner Ex-Gattin Sylvia (Amy Ryan), die gelegentlich vorbeischaut, um die Dinge in ihrem Sinn zu richten.

Doch während die Premiere des Stücks unaufhaltsam näher rückt, wird Riggans Hauptdarsteller durch einen verrückten Unfall bei den Proben verletzt und muss schnell ersetzt werden. Auf den Vorschlag von Hauptdarstellerin Lesley (Naomi Watts) und auf das Drängen seines besten Freundes und Produzenten Jake (Zach Galifianakis) hin engagiert Riggan widerwillig Mike Shiner (Edward Norton) - ein unberechenbarer Typ, aber eine Garantie für viele Ticketverkäufe und begeisterte Kritiken. Bei der Vorbereitung auf sein Bühnendebüt muss er sich nicht nur mit seiner Freundin, Co-Star Laura (Andrea Riseborough), und seiner frisch aus der Entzugsklinik kommenden Tochter und Assistentin Sam (Emma Stone) auseinandersetzen, sondern auch mit seiner Ex-Gattin Sylvia (Amy Ryan), die gelegentlich vorbeischaut, um die Dinge in ihrem Sinn zu richten.

Was tun, wenn man ein ehedem berühmter Superheldendarsteller ist und lieber etwas Besseres spielen will? Alejandro Gonzáles Iñárritus Spielfilm "Birdman" zeigt es auf großartigste Weise.

Wenn wir längst vergessen haben werden, ob Sylvia die Ex-Ehefrau und Laura die Geliebte war oder umgekehrt und ob Naomi Watts eine von ihnen spielte oder ob es doch Amy Ryan und Andrea Riseborough waren, wenn wir nicht mehr wissen, was Riggans Tochter eines Abends auf dem Dach gegenüber der Leuchtreklame eines anderen Theaters zu suchen hatte und wie sie hieß (nur noch, dass Emma Stone sie spielte), wenn wir uns fragen, warum Edward Norton eigentlich mit den Fäusten auf Michael Keaton losging und dabei keine Hose trug, wenn uns entfallen sein wird, welche Rolle Zach Galifianakis gab und worüber wir gelacht haben - selbst im Zustand weitgehenden Gedächtnisverlusts über Rollen und Plot also werden wir noch spüren, wie sich dieser Film angefühlt hat. Wie wir uns angefühlt haben, während wir im Kino saßen und schauten. Was wir gehört haben. Und wo all das, was unserem Gedächtnis inzwischen entglitten sein mag, sich abspielte.

Wir schwebten. Manchmal hörten wir nichts, andere Male ein Trommeln auf verschiedenen Geräten. Wir waren in New York, im Labyrinth der Umkleidekabinen und auf der Hinterbühne eines Broadway-Theaters. Es war Winter.

Die Rede ist - natürlich!, muss man inzwischen sagen, nach zahllosen Auszeichnungen, neun Oscar-Nominierungen und Lobpreisungen auf fast allen Kanälen seit der Premiere beim Filmfestival in Venedig (auch bei uns: F.A.Z. vom 28. August 2014) - von Alejandro Gonzáles Iñárritus Film "Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)", der in dieser Woche endlich auch die Leinwände in unserem Land erreicht. Und natürlich erzählt der Film eine Geschichte, an die wir uns noch erinnern, auch wenn sie bald ihre Konturen verlieren wird. Naomi Watts ist dabei, aber weder als Ex-Ehefrau noch als Geliebte.

Michael Keaton spielt Riggan, einen Filmstar, genauer einen ehemaligen Filmstar, der als Birdman, ein fliegender Superheld mit Vogelmaske, berühmt wurde. Dass Michael Keaton in den achtziger Jahren tatsächlich Batman war, ist ein Besetzungsgag, und dass er, der seitdem im Kino keinen würdigen Platz gefunden hat, nun einen ehemaligen Superheldendarsteller auf der Suche nach einer würdigen Rolle im Theater spielt, mit der er seine Superheldenvergangenheit endlich abschütteln kann - das kann man für eine geniale Engführung halten. Oder für einen Sonderfall der Verbindung von Filmgeschehen mit Extrawissen, das wir an jeden Film herantragen.

Dieser Riggan jedenfalls ist dabei, Raymond Carvers Kurzgeschichte "What We Talk About When We Talk About Love" auf die Bühne zu bringen, einem Mitspieler fällt eine Lampe auf den Kopf, und er braucht eine Neubesetzung. Es folgt ein irrwitziger Dialog - nicht der einzige, der schallendes Gelächter auslöst; die Dialoge würden auch als Hörbuch funktionieren - mit seinem Produzenten (Zach Galifianakis), der bei jedem Namen (Robert Downey jr., Michael Fassbender, Jeremy Renner) einen Superheldenfilm nennt, mit dessen Dreharbeiten die Gewünschten gerade beschäftigt sind. Schließlich kommt auf anderem Weg Edward Norton zu seinem perfekt austarierten Auftritt als Star. Die Rettung, einerseits. Ein Menetekel andererseits, denn dieser Star lebt nur, wenn die Kamera läuft oder der Vorhang sich hebt.

Wir lernen Riggan übrigens kennen, während er im Lotussitz in seiner Garderobe einen knappen Meter über dem Boden schwebt. Er kann tatsächlich fliegen, und das ist der Witz an diesem Film. Nicht, ob aus einem Superheldenstar jemals ein ernsthafter Schauspieler werden kann. Nicht, ob es möglich ist, eine Rolle loszuwerden, für den einen die Welt liebte. Der Witz hier ist: Alles ist Bewegung, ein einziges Gleiten. Es gibt schon auch Schnitte, aber es sollen nicht mehr als vierzig sein (ein durchschnittlicher Action-Film hat fünfhundert), und sie verstecken sich. Wie in einer einzigen langen Einstellung und als lägen wir auf den Flügeln eines riesigen Vogels, nehmen uns Iñárritu und sein Kameramann Emmanuel Lubezki mit in die Kulissen und manchmal hinaus auf die Straße. Aber wir fliegen mit ihnen nicht in eine phantastische Welt, sondern in die schäbige, die hinter den Bühnen des Broadways liegt.

Man kann die lange Einstellung für einen Fetisch des Kunstkinos halten, angebetet von den Epigonen Godards, Antonionis und Angelopoulos'. Hier aber ist sie nicht nur ein Kunststück, das Lubezki (der zuletzt "Gravity" filmte und auch die letzten Filme von Terrence Malick fotografierte) vollführt wie ein Zirkusakrobat - die Logistik allein dafür, wie und wo das Licht zu setzen ist, wenn die Kamera sich hierhin bewegt und dorthin und alles in ihren Blick kommt -, sondern die Illusion des unmontierten Schwebens verbindet die beiden Welten, um die es hier geht: die des Theaters, in dem es kein Off gibt und in dem das alles spielt, und die des Films, für den es inszeniert wird.

Und so packt Iñárritu alles in diesen Film, was zum Spiel gehört, Requisiten und Plakate, Masken und Klischees (die Kritikerin), Nebenhandlungen, alte Geschichten, Slapstick und Melodram, als wollte er sagen, mehr ist mehr, so war es doch immer. Aber weil er darüber die Bewegung nicht vergisst, wirkt das alles leicht, als hätte es keine Bedeutung zu tragen über das hinaus, was es ist.

Hier liegen die Schönheit wie die Überraschung dieses Films. Nur wenn man alles herausnähme, die Schauspieler, die Kamera, die Musik, die Stille, die Trommeln, die Bewegung, erst dann wäre man bei diesem abgeschmackten Ding namens Thema: ein Mann auf der Suche nach einer besseren Rolle im Leben. Doch so leicht, wie "Birdman" über die Leinwand gleitet, ist das eine ganz und gar abwegige Idee: dass dieser Film ein Thema hätte, in dem sich seine Bedeutung versteckt hielte. Der Film ist so hinreißend, nicht, weil in seinem Zentrum etwas zu entdecken wäre, das wir noch nie gesehen hätten. Sondern weil er eine uralte Geschichte des Theaters wie des Kinos mit den Mitteln des Films noch einmal erfahrbar macht, ohne sich hineinzubohren oder nach etwas zu buddeln, das gar nicht da ist.

"Birdman" ist keine große Metapher auf das Leben und die Kunst und wo sie ununterscheidbar ineinanderragen. "Birdman" ist die Geschichte eines Mannes, der genau aus dieser Verschmelzung nicht herauskommt und der deshalb aus dem Fenster hinaus- und über den Broadway hinwegfliegen kann. Und wie Michael Keaton, im Mantel des Privatmanns, nicht im Kostüm des Superhelden, da aufrecht in der Luft auf der Höhe des vierten Stocks zwischen Baumwipfeln steht, ist er ganz bei sich. Endlich, muss man angesichts von Iñárritus früheren Filmen ("Babel" etwa oder zuletzt "Biutiful") sagen, dürfen hier die Figuren und die Dinge sein, was sie sind - ganz sinnlose Erfindungen der Phantasie.

VERENA LUEKEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG