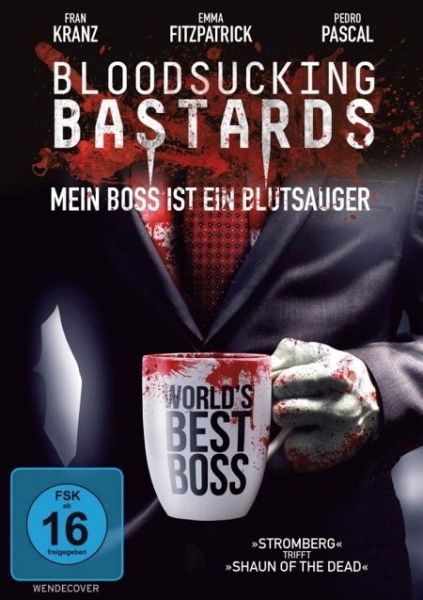

Bloodsucking Bastards - Mein Boss ist ein Blutsauger

PAYBACK Punkte

8 °P sammeln!

Beruflich in der Sackgasse: Der pflichtbewusste Evan sitzt gemeinsam mit seiner bezaubernden Freundin Amanda und seinem faulen besten Freund Tim in einem seelenraubenden Unternehmen fest. Evans Leben wird eines Tages auf den Kopf gestellt, als ihn Amanda aus heiterem Himmel verlässt und sein Boss Ted bei einer heißbegehrten Beförderung Evans Erzfeind Max den Vorrang gibt. Doch damit nimmt der Albtraum erst seinen Anfang, denn Max entpuppt sich als blutrünstiger Vampir, der das Büro nach seinen ganz eigenen Vorstellungen umgestalten will. So liegt es schließlich an Evan und Tim, das Böse...

Beruflich in der Sackgasse: Der pflichtbewusste Evan sitzt gemeinsam mit seiner bezaubernden Freundin Amanda und seinem faulen besten Freund Tim in einem seelenraubenden Unternehmen fest. Evans Leben wird eines Tages auf den Kopf gestellt, als ihn Amanda aus heiterem Himmel verlässt und sein Boss Ted bei einer heißbegehrten Beförderung Evans Erzfeind Max den Vorrang gibt. Doch damit nimmt der Albtraum erst seinen Anfang, denn Max entpuppt sich als blutrünstiger Vampir, der das Büro nach seinen ganz eigenen Vorstellungen umgestalten will. So liegt es schließlich an Evan und Tim, das Böse zu stoppen, welches sich in ihrer Firma ausbreitet ...

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.