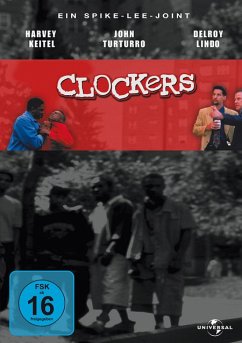

Strike (Mekhi Phifer) ist ein "Clocker" - ein Drogendealer, der rund um die Uhr arbeitet. Gerade als ihm der örtliche Drogenkönig (Delroy Lindo) einen Tip gibt, wie er seine "Karriere" beschleunigen kann, wird ein rivalisierender Dealer getötet. Strike wird von zwei Polizisten der Mordkommision in die Mangel genommen: der eine, Mazilli (John Turturro), ist nur auf eine schnelle Verhaftung aus. Der andere, Rocco (Harvey Keitel), strebt nach etwas, das viel schwerer zu finden ist - der Wahrheit. Als Strikes gesetzestreuer Bruder den Mord gesteht, schwört Rocco nicht aufzugeben, bis er sicher ist, dass sich der wahre Mörder hinter Gittern befindet.

Bonusmaterial

- Trailer "Clockers", "Jungle Fever", "Do The Right Thing" - 4-seitiges Booklet mit Produktionsnotizen

Biennale: "Clockers" von Spike Lee und "Guiltrip" von Gerard Stembridge, Studien des Elends

VENEDIG, 6. September

Können die Farbigen in den Ghettos von New York und die Katholiken in der irischen Provinz irgend etwas gemeinsam haben? Es braucht ein Filmfestival, damit man auf Parallelen gestoßen wird. Die einen wie die anderen sind Gefangene ihrer Herkunft und ihres Daseins. Was aber noch schwerer wiegt: Das Leben ist gemein zu ihnen.

Der dunkelhäutige Regisseur Spike Lee, der sich als Vorkämpfer für die Sache der Afroamerikaner versteht, ist mit seinem Film "Clockers" nach dem gleichnamigen Roman von Richard Price wieder bei seiner alten Überzeugung angelangt, daß die Schwarzen nur alleine ihrer Probleme Herr werden können. Zwar machen zwei Beamte des New Yorker Morddezernats (Harvey Keitel und John Turturro) mächtig Druck, damit Rivalitätskämpfe um die Herrschaft in den Drogenbezirken nicht ausufern, doch aus dem Sog, in den die gegen ihre Armut Revoltierenden zu geraten drohen, müssen sie sich selbst helfen. Wenn schon Zwölfjährige zu Mördern werden, aus einem Maß von Verängstigung, das der Notwehr nahekommt, dann sind vor allem die Mütter gefordert.

Spike Lee rückt damit erstmals unmißverständlich von seiner anderen bisher verfochtenen Überzeugung ab, daß gegen Gewalt nur Gewalt hilft. In "Clockers" führt er den Zuschauer zunächst bewußt in die Irre. Der Vorspann des Films ist unterlegt von Bildern eines fürchterlichen Massakers, doch wer vermutet, darauf werde die Geschichte mit stereotyper Blutrünstigkeit zusteuern, sieht sich in seinen Befürchtungen getrogen. Auch die schrecklich realistische Untersuchung der Wunden eines Erschossenen, die Kriminalbeamte mit Handschuhen an den Händen und schnoddrigen Lakonismen im Mund vornehmen, scheint Lees Film auf die sattsam bekannte Spur der Lust am Entsetzen zu ziehen. Doch dann kommt alles anders.

Das Slangwort Clockers bezeichnet in der Dealer-Hierarchie die unterste Kaste, die rund um die Uhr ihrem schmutzigen Geschäft nachgeht. In einem hinreichend spannenden Fall beleuchtet Spike Lee die Bemühungen, in den sogenannten projects die Kinder aus dem Umfeld der Drogenkriminalität zu ziehen. Im Sinne einer Moral, die noch Kino-Utopie bleiben muß, suggeriert der von Keitel insistierend verkörperte Kriminalbeamte dem zwölfjährigen Todesschützen bei der Vernehmung eine "Wahrheit" des Tathergangs, die mit dem tatsächlichen kaum etwas zu tun hat, den Jungen aber vor weitergehender Kriminalisierung schützen soll. Aus den Ghettos von New York führt in der Schlußmetapher des Wettbewerbsbeitrags ein Schienenstrang, der sich in den Weiten Amerikas verliert.

Aus dem Kerker einer irischen Ehe hingegen, so legt es Gerard Stembridges Film "Guiltrip" nahe, scheint ein Entkommen nicht möglich. In Irland gibt es keine Scheidung, einzig die Absicht der Regierung, mittels eines Referendums die Legalisierung der dann auch von der Kirche zu tolerierenden Trennung zu erreichen. So finden sich Liam und Tina, der Army-Corporal und die viel zu junge Hausfrau und Mutter eines Babys, noch in den Fängen der Kleinstadt, der katholischen Morallehre und einer Ehe wieder, die längst keine Liebe mehr kennt. Das Prinzip des Befehlens und Gehorchens hat der Soldat so verinnerlicht, daß er es auch zu Hause als bedrohliches Ritual von Furcht und Schrecken praktiziert. Und die Frau, in den schlimmsten Momenten sogar um ihr Leben fürchtend, weiß keinen anderen Ausweg, als sich zu beugen. Dublin als Großstadt ist etwas anderes. In der Provinz aber bleiben die Leute dem Ort ihrer Herkunft verhaftet, sagt der Regisseur.

Das Geschehen konzentriert sich auf die Auseinandersetzung einer einzigen Nacht, in welche die Vorkommnisse des Tages projiziert werden: Tinas zögerliche Versuche, wenigstens für Augenblicke den verhaßten Pflichten auszuweichen, an die sie sich gekettet weiß, und Liams Selbstbetrug, Ordnung und Disziplin sei sein ganzes Leben. Selbst einen Mord, den er begeht, weil die flatterhafte Person, der Liam nachstellte, ihn wegen seiner zutage tretenden Impotenz verlacht hat, nimmt er in seiner Fokussierung auf das eigene Ich nur als Störung des üblichen Verhaltensablaufs wahr. Gibt es eine verheerendere Aussicht? Liam und Tina werden weiter zusammen gegeneinander leben müssen.

Als wäre es ein Stück von Strindberg, gibt der bisher nur mit Fernseharbeiten hervorgetretene Gerard Stembridge, 1958 in Limerick geboren, der den Augenzeugen fröstelnden Studie einer irischen Ehe jene psychologische Zwangsläufigkeit, die unter die Haut geht. Diese Reise in ein Maß von Schuld, das kein Verzeihen mehr erlaubt, lief in einer Nebenreihe der Biennale, wäre dem Wettbewerb aber hervorragend angestanden, nicht zuletzt wegen der unverbrauchten Gesichter von Andrew Connolly und Jasmine Russell. HANS-DIETER SEIDEL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG