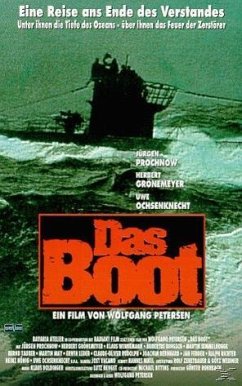

Das Boot .die authentische und faszinierende Charakterstudie einer U-Boot-Mannschaft im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Bestseller-Roman von Lothar-Günther Buchheim, der seine eigenen Erlebnisse als Kriegsberichterstatter (im Film die Rolle des Leutnant Werner, gespielt von Herbert Grönemeyer) beschreibt. In der klaustrophobischen Enge des U-Bootes muss die Besatzung unter Kapitänleutnant.Kaleun.(Jürgen Prochnow), genannt.Der Alte, im Seekrieg im Atlantik mit der allgegenwärtigen Todesgefahr leben.

Aufgerüstet: Der "Director's Cut" von Petersens "Boot"

Nun ist endlich aufgetaucht, worauf sechzehn Jahre lang niemand gewartet hatte: Ein lauterer, längerer, grellerer, edlerer "Director's Cut" von Wolfgang Petersens "Boot". Diese zweite, von 149 auf 210 Minuten gestreckte Kinofassung des ursprünglichen Fernseh-Mehrteilers beweist schlüssig, was niemandem zu bestreiten in den Sinn kam. Nämlich einmal, daß jeder Film im Zeitalter seiner unbegrenzten digitalen Manipulierbarkeit zur Warholschen Manövrier- und Selbstzitatmasse wird, die künftig auch Musicalbearbeitungen von "Nosferatu" oder computeranimiertes Gastviehzeug in "Modern Times" möglich macht. Wann, wenn nicht demnächst, tritt E. T. Hand in Hand auf mit "The Kid"?

Das neue "Boot" beweist zum anderen den erreichten Ruhmesgrad, seit der 1981 außerhalb der Bavaria nur gerüchteweise bekannte "Tatort"-Regisseur Petersen mit einem weitgehend entnazifizierten Seekriegsfilm in Hollywood landen und sich mit sechs Oscar-Nominierungen zur höheren Verwendung empfehlen konnte. Sein Marktwert nach Filmen wie "Outbreak", "In the Line of Fire" und zuletzt "Airforce One" gebietet nun geradezu eine öffentliche Dankabstattung an sein Durchbruchswerk. Das Wiedergängertum der "Director's Cuts", mit dem schon "Lawrence von Arabien", "Blade Runner" und "Krieg der Sterne" digitalrestauriert und an ein neues Publikum gebracht wurden, verbindet die Klassiker-Kanonisierung durch die gleichsam cinemaphile, handsignierte Fassung mit dreister Mehrfachverwertung und nett gemeinter Beutelschneiderei.

Auch Jazz und Popmusik verlassen sich in ideenarmen Zeiten auf die Sammelleidenschaft für selbst leicht fehlerhafte, ausgemusterte Klassikerware. Auf Bob Dylans Outtakes, auf die Miles-Davis-Versionen von "Porgy-und-Bess"-Songs, die Anthologien von Sinatra, Elvis und den Beatles fällt der Abglanz der Meisterstücke. Auch hier, wie beim Film, wird eine virtuelle Lücke geschlossen, indem man nachliefert, was nie vermißt wurde: für Diskothekare, nach Erwerb und einmaligem Hören zu vergessen. Der Unterschied zwischen der Marketingstrategie von "The Artist's Outtakes" und "The Director's Cut" ist nicht unbedeutend: Die Musiker (oder ihre gierigen Erben) präsentieren, durch die mächtige Hörgewohnheit der Hits erzwungen, immer zweite Wahl; die Filmemacher dagegen tun so, als schnitten sie erst jetzt die wahren Filetstücke hinein, die einst einer grausamen Zensur zum Opfer fielen. Daß sie bei der Spielerei auch riskieren, sich bei ernsthaften Anhängern entweder rückwirkend als willensschwache Tölpel bloßzustellen oder sich umgekehrt heute als völlende Langweiler zu spreizen, stört sie kaum. Wohl mit Recht. Länger werden sie immer. Ob sie besser werden, ist längst nicht gesagt. Wer hat schon einen Film im Kopf wie einen Song.

Vor Vergleichen also sollte man sich ehrlicherweise auch bei dem aufgerüsteten "Boot" hüten. Die Dramaturgie der sechsstündigen Fernsehfassung mag an ihrer Vierteilung gelitten haben, und die erste, nach kommerziellen Gesichtspunkten schon überlange Kinofassung mag durch zu flüchtig gezeichnete Nebenfiguren und die verkürzte Qual des Wartens auf den Angriff etwas geschwächt worden sein. Doch kann keine Rede davon sein, daß erst im dreieinhalb Stunden langen Regisseursschnitt aus einem grandiosen Action-Film ein grandioser Anti-Kriegsfilm geschält würde. Das "Boot", gleich in welcher Version, ist und bleibt der Graue Hai: Es handelt zuerst von der Perfektion einer Kriegsmaschine, dann von der hysterischen Perfektion im Zusammenspiel einer Mannschaft, die sich unter klaustrophober Todesdrohung ineinander verkrallt und einen Organismus formt, schließlich von der perfektionierten Legende der unpolitischen gentlemen warriors zur See, die von internationalen Marineveteranenverbänden gepflegt wird und zum Welterfolg des Films nicht wenig beigetragen haben dürfte.

Sinnlos, darüber zu rechten, ob nobler Seefahrer-Benimm oder mangelnde Gelegenheit die Hände von Besatzungen sauberhielten von all den Morden. Unbestreitbar ist, daß drei von vier deutschen U-Boot-Fahrern ihr Leben ließen. Wenn es einen unten traf, traf es alle. Kaum Verwundete, selten (nur gegen den Selbstversenkungsbefehl des "Führers") Gefangene, am Ende alle, selbst der Fronterfahrenste, nur Menschenkinder ohne Kiemen.

Wolfgang Petersen gelingt es diesmal deutlicher zu zeigen, daß die erste Feindberührung schon beginnt, wenn die Crew in den Stahlbauch steigt, die Luke schließt und taucht. Und zwar durch die Geräuschkomposition, die das Heldentum in Dosen freisetzt. Neuer Hauptdarsteller neben Prochnow, Grönemeyer, Wennemann, dem Tiefenmesser und der Peilkabine, ist der Höllenlärm der Unterwasserschlachten wie die Höllenstille beim Abwarten. Das Quietschen und Stöhnen von Metall unter Druck, das Querschlägerpfeifen abplatzender Bolzen, das donnernde Chaos von Dieselmotoren, umherfliegenden Gemüsekästen und Blechkannen, fluchenden Matrosen nach den Fasttreffern foltert den Gehörsinn des Zuschauers mehr als seine Augen. Die Identifizierung mit der Besatzung schmerzt und verspannt in der Stille, nur Beiwerk sind die Dunkelkammer-Beleuchtung oder die emporgewandten Blickgebete, die beim Sinken vor Gibraltar 280 Meter lang flehen und dann hoffnungslos verstummen. Wie die Besatzung werden wir embryonenhaft, blind, aber lauschend. Diese Fokussierung auf einen Sinn führt so weit, daß man bald meint, das Miefgemisch aus Dieseldunst, Essensdämpfen, nassen Kleidern zu hören und die Zündung der eingefetteten Torpedos zu riechen. Eine Tonspur voller Anabolika, eine Surround-Designerdroge wirkt.

Es gibt Momente, da wird "Das Boot" so unerträglich, daß man meint, leicht zu hyperventilieren. Gut geschnitten, Petersen. Der nächste Schritt zum Bootskoller ist getan, wenn man vor dem inneren Auge plötzlich eine Horde Indianer das Turmluk umzingeln sieht. UWE SCHMITT

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG