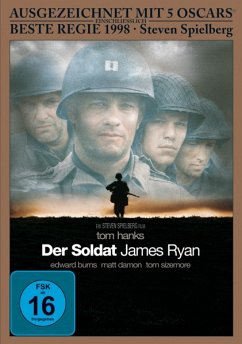

Aus der Sicht einer Einheit amerikanischer Soldaten beginnt der Film am Tag der historischen D-Day-Invasion des 2. Weltkrieges mit der Landung am Strand. Von hier aus startet die Einheit zu einem gefährlichen Sonderauftrag: Captain John Miller (Tom Hanks) muss mit seinen Männern hinter die feindlichen Linien dringen, um den Gefreiten James Ryan (Matt Damon) zu finden, dessen drei Brüder auf dem Schlachtfeld gestorben sind. angesichts dieser schier unlösbaren Aufgabe beginnen die Männer an ihren Befehlen zu zweifeln. Warum acht Leben riskieren, um eines zu retten? Umgeben von der brutalen Realität des Krieges sucht jeder nach seiner eigenen Antwort. Und sie suchen nach der Stärke, über die unsichere Zukunft mit Ehre, Anstand und Mut zu triumphieren.

Bonusmaterial

- Kinotrailer - Making Of - Interviews - Produktion Notizen - Schauspieler & Crew Biografien

Simulationsästhetik: Steven Spielbergs "Saving Private Ryan" eröffnet außer Konkurrenz die Filmfestspiele von Venedig

VENEDIG, 3. September

Filmfestspiele haben ihre Bräuche. Zur Eröffnung beispielsweise wird nach Möglichkeit ein amerikanischer Erfolgsfilm gewählt, der am Wettbewerb nicht teilnimmt, da er auch ohne Festivalpreis seinen Weg in die Kinos finden wird. Im vorigen Jahr in Venedig wurde Woody Allens "Deconstructing Harry" gezeigt, und das war ein Glücksfall. In diesem Jahr hat Steven Spielbergs "Saving Private Ryan" das Festival eröffnet, aber statt eines Glücksfalls war es nur eine interessante Information. Der Film über die Landung der Amerikaner in der Normandie ist weitgehend konventionell gestrickt und wäre der Rede kaum wert, gäbe es nicht die schon legendär gewordenen ersten vierundzwanzig Minuten mit ihrem in der Tat verblüffenden Realismus. In Amerika war "Saving Private Ryan" bereits ein großer Erfolg bei Publikum und Kritik (F.A.Z. vom 31. Juli), und er wird es wohl auch bei uns werden. Sein Ruf, daß es hier neuartige sinnliche Effekte zu erleben gibt, wird dafür sorgen.

Der Anfang zeigt, wie amerikanische Soldaten an der Küste ohne Deckung in einen Geschoßhagel hineinlaufen, der grausame Verstümmelungen anrichtet: Körperteile liegen im Sand, Eingeweide quellen aus dem Leib - nichts wird dem Zuschauer erspart. Derlei, so heißt es, habe man noch nie gesehen. Aber das stimmt nicht. Wer die Gemälde von Otto Dix kennt, weiß, daß derlei schon zu den Schockerfahrungen gehörte, die der Erste Weltkrieg bewirkte, und daß die Kunst sie zu gestalten versuchte. Und was das Kino betrifft, so kann man wohl doch nicht daran vorbeigehen, daß es - ob es uns nun paßt oder nicht - das Genre der Horrorvideos gibt, das mit genau solchen Effekten protzt. Jugendliche, wenn nicht Kinder schauen sich diese Filme, gerade weil sie ihnen verboten werden, bekanntlich gerne an - als Mutprobe, mit der man beweist, wieviel man auszuhalten vermag.

Spielberg ist ein Tüftler, und deshalb denkt er sich eine ganze Reihe von ungewohnten Effekten aus. So sieht man, wie man es sonst nur aus der Trickkiste der Science-fiction-Filme kennt, die Geschosse leuchtend durch die Luft heransausen, ehe sie ihr Ziel zerreißen, und Niegesehenes erlebt man in den Unterwasserszenen, wo die um ihr Leben schwimmenden Soldaten von lautlosen Geschossen tödlich getroffen werden. Der Zuschauer fühlt sich bei diesen Szenen wie bei einer Computersimulation: Dem Auge öffnen sich Blickwinkel, die ihm normalerweise verschlossen sind. Den nächsten Schritt, mit Mikrokameras im Innern des Körpers zu filmen, wie die Organe zerplatzen, hat Spielberg nicht getan, jedenfalls noch nicht. Er wäre die logische Weiterentwicklung dieser Simulationsästhetik.

Ob sie ein großer Gewinn ist, darf man bezweifeln, und ebenso zweifelhhaft ist, ob der Film im Publikum irgend etwas bewirkt, das über die Mentalität der Mutprobe hinausgeht. Die Botschaft des Films ist denn doch gar zu dürftig, als daß der Aufwand an inszeniertem Horror künstlerisch gerechtfertigt wäre. Spielberg will vor allem zeigen, was er kann. Er ist wie alle Bastler selbstverliebt in seine Erfindungen, aber sobald er mit ihrer Vorführung am Ende ist, gibt es nur noch das zu sehen, was andere erfunden haben: Klischees.

Da gibt es das Gebet am Grabesrand, die flatternde amerikanische Flagge, das besinnliche Gespräch in der zerbombten Kirche, die feigen Intellektuellen und den mutigen Jungen aus dem Volke: Alles ist so, wie man es schon Dutzende Male gesehen hat. Natürlich darf auch ein bißchen Humor nicht fehlen, und wenn einem Soldaten mitgeteilt wird, seine drei Brüder seien gefallen, und er antwortet, die seien doch noch ganz klein, und sich dann herausstellt, daß es sich um eine Namensverwechslung handelt - dann wird das von Spielberg so arrangiert, daß das ganze Publikum ordentlich lachen muß, obwohl man es gewiß auch anderes hätte inszenieren können. Aber dazu hätte der Regisseur nicht Spielberg sein dürfen. Spielberg kann sich keinen Gag verkneifen. Er zeigt alles, was er kann - und gerade dadurch wird auf fatale Weise spürbar, wie vieles er nicht kann. WILFRIED WIEGAND

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG