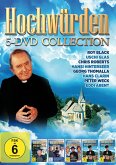

Das schwarze Schaf (Deutschland, 1960, 91 min., FSK 12)

Pater Brown ist nicht nur als Pfarrer bekannt und beliebt in seiner kleinen irischen Gemeinde; der Mann in der schwarzen Soutane beschäftigt sich auch leidenschaftlich mit Kriminalistik, und zwar nicht nur theoretisch, sondern vielmehr praktisch - sehr zum Unmut der Kirchenoberen. Als eines Tages ein Mann direkt vor Browns Kirche erschlagen aufgefunden wird, weckt der Mord den Detektiv im Pfarrer. Es gelingt ihm sogar, den Täter aufzuspüren, was Brown auf die Titelseiten der lokalen Zeitungen bringt, zugleich jedoch den Geduldsfaden des Bischofs zum Reißen. Um ihn ruhig zu stellen, wird Brown in eine Gemeinde versetzt, in der es seit Jahren zu keinem Verbrechen kam. Aber Pater Brown scheint das Verbrechen anzuziehen, denn kurz nach seiner Ankunft wird der örtliche Bankier ermordet. Scheinbar kein Bewohner des Örtchens hat ein Motiv. Die Polizei tappt im Dunkeln. Zunächst hält der scharfsinnige Brown sich aus dem Fall rau, schließlich will er nicht schon wieder strafversetzt werden. Aber schließlich siegt der Kriminalist in dem pfiffigen Pfarrer.

Er kann´s nicht lassen (Deutschland, 1962, 91 min., FSK 12)

Nur zu gerne mischt Pater Brown sich bei der Lösung kniffliger Kriminalfälle in die Arbeit der Polizei ein, oft mit durchschlagendem Erfolg. Deswegen wird der "mordlustige" Pfarrer strafversetzt, auf eine verschlafene Insel namens Abbott`s Rock. Zunächst geschieht dort gar nichts, aber irgendwie scheint Pater Brown das Verbrechen anzuziehen: Schon bald treibt eine Diebesbande ihr Unwesen auf der Insel. So macht Brown wieder Schlagzeilen und wird erneut strafversetzt. Diesmal schlägt es ihn in eine beschauliche irische Millionärsgemeinde. Aber wie gesagt, irgendwie zieht er es an... Und so ereignen sich eines Tages zwei tödliche Unglücksfälle, hinter denen Pater Browns Spürnase eindeutig Mord wittert - sehr zum Ärger seines Bekannten, des Kommissars O`Connally, der an einen Unfall glaubt. Natürlich behält der Pater recht, mit List und Tücke wird er dem Übeltäter das Handwerk legen - die baldige Versetzung ist ihm sowieso sicher.

Pater Brown ist nicht nur als Pfarrer bekannt und beliebt in seiner kleinen irischen Gemeinde; der Mann in der schwarzen Soutane beschäftigt sich auch leidenschaftlich mit Kriminalistik, und zwar nicht nur theoretisch, sondern vielmehr praktisch - sehr zum Unmut der Kirchenoberen. Als eines Tages ein Mann direkt vor Browns Kirche erschlagen aufgefunden wird, weckt der Mord den Detektiv im Pfarrer. Es gelingt ihm sogar, den Täter aufzuspüren, was Brown auf die Titelseiten der lokalen Zeitungen bringt, zugleich jedoch den Geduldsfaden des Bischofs zum Reißen. Um ihn ruhig zu stellen, wird Brown in eine Gemeinde versetzt, in der es seit Jahren zu keinem Verbrechen kam. Aber Pater Brown scheint das Verbrechen anzuziehen, denn kurz nach seiner Ankunft wird der örtliche Bankier ermordet. Scheinbar kein Bewohner des Örtchens hat ein Motiv. Die Polizei tappt im Dunkeln. Zunächst hält der scharfsinnige Brown sich aus dem Fall rau, schließlich will er nicht schon wieder strafversetzt werden. Aber schließlich siegt der Kriminalist in dem pfiffigen Pfarrer.

Er kann´s nicht lassen (Deutschland, 1962, 91 min., FSK 12)

Nur zu gerne mischt Pater Brown sich bei der Lösung kniffliger Kriminalfälle in die Arbeit der Polizei ein, oft mit durchschlagendem Erfolg. Deswegen wird der "mordlustige" Pfarrer strafversetzt, auf eine verschlafene Insel namens Abbott`s Rock. Zunächst geschieht dort gar nichts, aber irgendwie scheint Pater Brown das Verbrechen anzuziehen: Schon bald treibt eine Diebesbande ihr Unwesen auf der Insel. So macht Brown wieder Schlagzeilen und wird erneut strafversetzt. Diesmal schlägt es ihn in eine beschauliche irische Millionärsgemeinde. Aber wie gesagt, irgendwie zieht er es an... Und so ereignen sich eines Tages zwei tödliche Unglücksfälle, hinter denen Pater Browns Spürnase eindeutig Mord wittert - sehr zum Ärger seines Bekannten, des Kommissars O`Connally, der an einen Unfall glaubt. Natürlich behält der Pater recht, mit List und Tücke wird er dem Übeltäter das Handwerk legen - die baldige Versetzung ist ihm sowieso sicher.

Bonusmaterial

- Bildergalerie - Hintergrundinformationen

Depressionskino und Reisen der Hoffnung: Filme von Aki Kaurismäki, Lars von Trier und Jodie Foster auf dem Festival an der Croisette

CANNES, 18. Mai

Noch knapp drei Tage geht es weiter in Cannes, da kann man schon mal fragen, wie es mit Favoriten und Preisgerüchten aussieht. Da die Jury naturgemäß schweigt, sind der einzige Indikator neben dem Geraune im Foyer des Festivalpalasts die Kritikerlisten in den täglichen Bulletins. Die Franzosen haben ihre eigene Liste, ihr Favorit ist bisher Terrence Malicks "Tree of Life", gefolgt von "The Artist". Dieser Film ist auch bei der internationalen Kritikerjury eines englischen Magazins ganz vorn dabei, wird allerdings überrundet von "Le gamin au vélo" der Brüder Dardenne (F.A.Z. vom 16. Mai), der aber, da die Dardennes bereits zwei Goldene Palmen gewonnen haben, wahrscheinlich chancenlos ist. Der Spitzenreiter hier ist Aki Kaurismäkis "Le Havre".

Wer von dem Finnen nichts Neues mehr erwartet hatte, sah sich getäuscht, obwohl "Le Havre" ein typischer Kaurismäki ist: stilisiert bis zum fast völligen Stillstand, in blau und rot angemalten Sets gefilmt, die aussehen, als seien sie gerade aufgebaut worden - die Welt der kleinen Leute aus farbigen Bretterbuden. Eine Bar, eine Bäckerei, ein Lebensmittelladen, ein Wohnhaus, ein Krankenzimmer, der Hafen. In diesen Kulissen erzählt Kaurismäki mit äußerster Ökonomie die Geschichte eines Schuhputzers, dessen Frau im Krankenhaus liegt und der einen von der Einwanderungsbehörde gesuchten Jungen aus Gabon aufnimmt und für dessen Weiterfahrt zur Mutter nach London sorgt. Jean-Pierre Léaud hat einen kleinen Auftritt im Trenchcoat, mit Hut und Mobiltelefon, was ihn allein schon als Bösewicht ausweist, auch die anderen Darsteller sind feste Angestellte in Kaurismäkis Filmwelt, Kati Outinen, Eina Salo, der Franco-Rocker Little Bob; die Hauptrolle spielt André Wilms. Gesprochen wird Französisch mit hartem Akzent, was die Stilisierung noch eine Windung weitertreibt. Die Liebe, die Kaurismäki zu seinen Figuren zeigt, überwältigte auch das Publikum, das vor Begeisterung tobte.

Wie wohl Lars von Triers "Melancholia" bei ihm und in den Listen abschneidet? In der Ouvertüre zeigt uns von Trier zu Klängen aus Wagners "Tristan" einen Schlossgarten am Meer, Pferde, die durch die Landschaft galoppieren, eine Braut, die ihr Kleid und mit ihm das Unterholz, das sich in ihm verfangen hat, hinter sich herzieht. Im All kündigt sich eine Planetenkollision an, die Erde wird zerbersten. Und von Trier zeigt uns, was unmittelbar zuvor geschieht - wie Charlotte Gainsbourg mit einem Kind auf dem Arm in den Rasen sinkt, ebenso wie ein Pferd. Alles extrem verlangsamt und von einer bissigen Schönheit, in der, jedenfalls was den Filmemacher angeht, kein Schrecken liegt. Die Welt endet, na und?

Kirsten Dunst spielt hier, wie Charlotte Gainsbourg in "Antichrist", von Triers Alter Ego, eine Depressive, die während ihrer prächtigen Hochzeit in diesem Schloss immer tiefer in ihre vernebelte, abgeschiedene Welt driftet. Wenn wir ihr zusehen, erleben wir die Arroganz der Depressiven allen anderen gegenüber: Alles wird verschwinden, was strengt ihr euch noch an? Die Aussagen des Regisseurs auf seiner Pressekonferenz waren wenig erhellend. Wieder einmal verkündete er, er sei ein Nazi, und bekräftigte seine Liebe zur deutschen Romantik, zu Raffael und so weiter. Aber "Melancholia" verstört nicht, seine unterkühlte Schönheit lässt uns vollkommen kalt. Vielleicht auch, weil er anders als Malicks "Tree of Life" keine Fragen stellt, nur einen inneren Zustand zeigt, in dem es kein Gegenüber gibt.

Zwischen all den ernsten Tönen der letzten Tage war noch keine Gelegenheit, über "The Artist" zu sprechen. Dabei gab hier etwas zu lachen. Michel Hazanavicius hat einen Stummfilm gedreht, der im Filmgeschäft spielt, also Filme im Film zu bieten hat, und von einem Stummfilmstar mit Cockerspaniel erzählt, dem die Herzen der Frauen und der Produzenten zufliegen. Bis zur Einführung des Tons. Da wird er, der zu stolz ist, um zu sprechen, was er bisher mit Mimik und Körpersprache gesagt hat, abserviert, von seinem Produzenten (John Goodman) wie von den Frauen - bis auf eine, die zu ihm steht, während sie zum Stern am neuen Tonfilmhimmel aufsteigt.

Das ist kein augenzwinkernd gedrehter Spaß auf Kosten einer veralteten Technik, sondern eine Reanimation vergessener Spielarten im 4:3-Format in Schwarzweiß. Es sieht aus, als sei das ohne große Mühen gedreht. Eine Illusion, denn welcher Regisseur kriegt heute noch einen Stummfilm hin? Aber den Spaß an der Geschichte von George Valentin - gespielt von Jean Dujardin, der hier an Frederic March erinnert wie an Douglas Fairbanks und eine Reihe anderer, als sei er in Fotoshop geklont - und von Peppy Miller (Bérénice Béjo), dem Star, der geboren wird, den sieht man in jeder Sekunde. Hollywood, wo der Film des Franzosen entstand, sieht aus wie Hollywood in den alten Filmen, die Hazanavicius gesichtet hat. Und in den Filmen, die in "The Artist" gedreht werden, rasseln die Säbel, tanzen die Mädchen, steppen die Männer und treffen sich Blicke aus tiefstem Herzen und aufgerissenen Augen, dass es die reine Freude ist.

Leider gar kein Spaß war dann "The Beaver" von Jodie Foster. Der Film kam recht spät als Sondervorführung ins Programm, vielleicht auch, weil die Regisseurin lange Zeit Probleme mit der Finanzierung hatte und dann, als der Film endlich fertig war, ihr Hauptdarsteller Mel Gibson durch außerfilmische Skandale von sich reden machte. Geschichten von Antisemitismus und häuslicher Gewalt sind Kassengift. Die Vorführung in Cannes war wohl als Sympathiegeste gemeint - für Jodie Foster, die seit fast sechzehn Jahren keinen Film mehr gedreht hat und für jeden ihr Herzblut gibt. Der Film startet in dieser Woche auch in Deutschland.

Mel Gibson überhaupt zu besetzen ist kommerziell ein Wagnis. Ihn in einer Dramödie oder was immer "The Beaver" ist - eine Satire über einen depressiven mittelalten Mann mit tragischen Zügen - zu besetzen zeugt darüber hinaus von Mut zum künstlerischen Risiko. Tatsächlich ist Gibsons Spiel so humorlos, wie es die meisten depressiven mittelalten Männer wohl sind, mit dem Unterschied, dass er sich einen künstlich klingenden australischen Akzent ausgedacht hat, den er einer Biber-Handpuppe leiht, die er aus dem Müll zieht und zu seinem Alter Ego erklärt. Er müsste also wenigstens ein bisschen lustig sein. Aber er ist es gar nicht. Zäh schleppt sich der Film dahin, während er die Geschichte des Vaters mit der Puppe parallel zur Geschichte seines jugendlichen Sohns entwickelt, der keinesfalls so werden will wie er. Was man von dieser Geschichte sieht, hätte interessant werden können, auch, weil Jennifer Lawrence (aus "Winter's Bone") darin eine Rolle spielt. Aber sie bleibt unterentwickelt, Beiwerk, und das Ende ist so, wie man es sich halt denkt.

Dagegen hat Alain Cavaliers "Pater" einen klugen Witz, wie ihn vielleicht nur ein französischer Filmemacher hinbekommt. Überhaupt ist das Kammerspiel für zwei Personen (Cavalier selbst und Vincent Lindon) eine rein französische Angelegenheit und wurde entsprechend begeistert aufgenommen. Zwei Männer spielen das Spiel, in andere Rollen zu schlüpfen - in diesem Fall in die Rolle des Staatspräsidenten und des Premierministers. Sie nehmen die Gesten der Macht an, fallen wieder in lässiges Plaudern zurück, tauschen Krawatten aus, eine Katze schleicht durchs Fenster hinein, ein Vorhang bläht sich im Wind. Das alles ist mit der Leichtigkeit inszeniert, als spielten da zwei Freunde miteinander, probierten aus, wie weit sie gehen können, und zufällig laufe eine Kamera mit. Zwischen "Tree of Life" mit seinem alles umfassenden Bildermeer und "Pater", dem Zwei-Personen-Kammerspiel, liegt die Bandbreite des Kinos, das in diesem Jahr in Cannes zu sehen ist.

VERENA LUEKEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG