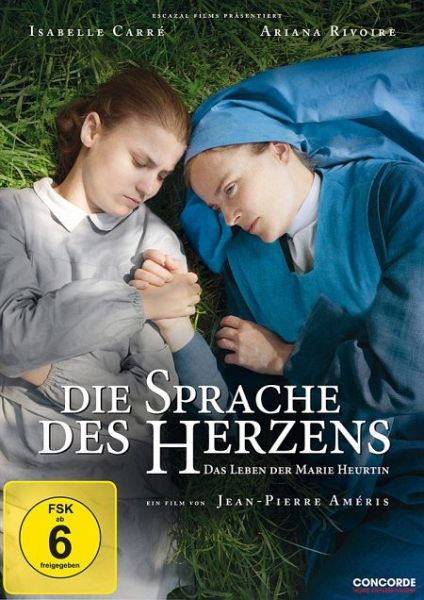

Die Sprache des Herzens - Das Leben der Marie Heurtin

Versandfertig in 1-2 Wochen

10,49 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

5 °P sammeln!

Blind und taub geboren, ist die 14-jährige Marie Heurtin unfähig zu jeder Art von Kommunikation. Entgegen dem Rat eines Arztes, der sie für "dumm" hält, kann sich ihr Vater, ein einfacher Handwerker, nicht dazu durchringen, sie in eine Anstalt einzuliefern. Aus Verzweiflung wendet er sich an das Institut Larnay in der Nähe von Poitiers, wo sich Nonnen um taube junge Frauen kümmern. Trotz der Skepsis der Mutter Oberin nimmt die junge Schwester Marguerite das "wilde kleine Tier" unter ihre Fittiche. Sie tut alles, was in ihrer Macht steht, um Marie der Dunkelheit zu entreißen. Und auch we...

Blind und taub geboren, ist die 14-jährige Marie Heurtin unfähig zu jeder Art von Kommunikation. Entgegen dem Rat eines Arztes, der sie für "dumm" hält, kann sich ihr Vater, ein einfacher Handwerker, nicht dazu durchringen, sie in eine Anstalt einzuliefern. Aus Verzweiflung wendet er sich an das Institut Larnay in der Nähe von Poitiers, wo sich Nonnen um taube junge Frauen kümmern.

Trotz der Skepsis der Mutter Oberin nimmt die junge Schwester Marguerite das "wilde kleine Tier" unter ihre Fittiche. Sie tut alles, was in ihrer Macht steht, um Marie der Dunkelheit zu entreißen. Und auch wenn zahlreiche Rückschläge und Enttäuschungen den Weg begleiten und sie manchmal in Versuchung ist, aufzugeben, hat sie schließlich doch Erfolg. Ihre feste Überzeugung, dem Kind helfen zu können, und die Liebe zur kleinen Marie leiten sie.

Trotz der Skepsis der Mutter Oberin nimmt die junge Schwester Marguerite das "wilde kleine Tier" unter ihre Fittiche. Sie tut alles, was in ihrer Macht steht, um Marie der Dunkelheit zu entreißen. Und auch wenn zahlreiche Rückschläge und Enttäuschungen den Weg begleiten und sie manchmal in Versuchung ist, aufzugeben, hat sie schließlich doch Erfolg. Ihre feste Überzeugung, dem Kind helfen zu können, und die Liebe zur kleinen Marie leiten sie.