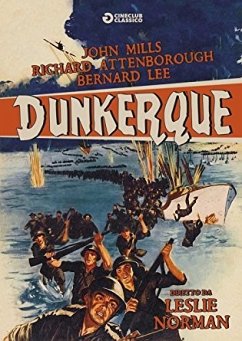

Mai, 1940: Alliierte Truppen sind in der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen von der deutschen Armee eingeschlossen. Ein Trupp englischer Soldaten wird von der größeren Gruppe getrennt und muss sich unter der Führung des unerfahrenen Corporal "Tubby" Binns (John Mills) durchschlagen. Währenddessen macht sich der, von der Ignoranz britischer Berichterstattung frustrierte, Journalist Charles Foreman (Bernard Lee) auf, um direkt von der Front über die große Evakuierungsmission in Dünkirchen zu berichten. Der Film erzählt einen der bedeutendsten Momente britischer Kriegsführung aus Sicht eines Soldaten und eines Journalisten und beschreibt damit den enormen Aufwand der betrieben wurde um die Soldaten aus einer scheinbar ausweglosen Situation zu befreien.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Bonusmaterial

Interview mit Schauspieler Sean Barrett Operation Dynamo Wochenschau Kurzfilm Young Veteran Privataufnahmen von Schauspieler John Mills Behind the Scenes Bildergalerie WendecoverHinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Christopher Nolans Film "Dunkirk" bricht mit den gewohnten Regeln des Kriegskinos: Statt uns einen Überblick über die Schlacht von Dünkirchen zu geben, wirft er uns mitten in das Drama von 1940.

Man wüsste nicht zu sagen, wo der Film eigentlich spielt. Denn Dünkirchen, die Stadt am Ärmelkanal, nach der er benannt ist, kommt nur in ein paar kurzen Einstellungen vor: graue Häuser, enge Straßen, eine Barrikade an einer Kreuzung, dann ist "Dunkirk" schon in den Dünen und am Strand. Aber auch dort, in der sandigen, mit Leichen gesprenkelten, von Einschlägen aufgewühlten Einöde findet die Geschichte keinen Halt - sie muss weiter, zwischen den Reihen wartender Soldaten hindurch auf den schmalen Damm, der geradewegs ins Meer führt, auf das überfüllte Schiff, das gleich ablegen wird, bevor die nächste Staffel von Sturzkampfbombern angreift. Doch da sind sie schon, das gellende Pfeifen kommt näher, der Menschenteppich knickt ein, schwarzer Rauch quillt aus dem Schiff, und die Welle des Geschehens rollt auf den Strand zurück, an diesen Nicht-Ort, von dem es vorerst kein Entkommen gibt. Vorerst, das heißt: eine Woche lang.

"Die Mole: eine Woche", lautet das erste von drei Inserts in Christopher Nolans Film. Es folgen "Die See: ein Tag" und "Die Luft: eine Stunde". Das sind scheinbar präzise Angaben über Ort und Zeit der Handlung, aber in Wahrheit verunsichern sie den Zuschauer noch mehr als die ruhelosen Bewegungen der Kamera am Anfang. Die See, die Luft, ein steinerner Steg in der Brandung: Nirgendwo, scheint es, bekommt die Geschichte festen Boden unter die Füße. Und wie sollen eine Stunde, ein Tag und eine Woche in den knapp zwei Stunden dieses Films zusammentreffen? Wenn sonst im Kino die Zeit der Erzählung gerafft oder gedehnt wird, kann man sich wenigstens auf ihre innere Logik verlassen: darauf, dass sie nicht mit anderen Erzählzeiten zusammenstößt. Diese Sicherheit gibt es hier nicht. Die Zeit ist aus den Fugen, so wie der Raum, in dem sie sich ereignet.

Man braucht nicht lange, um zu begreifen, dass "Dunkirk" kein normaler Kriegsfilm ist. Aber es dauert eine Weile, bis man merkt, dass er überhaupt kein Film im herkömmlichen Sinn sein will - kein Drama, das einen Stoff und seine Figuren von A bis Z durchbuchstabiert. Statt dessen geht es in "Dunkirk" darum, uns aus dem Erzählkäfig herauszureißen, der uns vor dem direkten Kontakt mit dem Geschehen schützt. An seine Stelle, an die Stelle des üblichen Kontinuums von Zeit und Raum, tritt ein unaufhörliches, unabweisbares Jetzt. Jetzt wird die Mole von Fliegerbomben getroffen. Jetzt schlägt ein Torpedo in den Rumpf des voll beladenen Minensuchboots. Jetzt stoßen die beiden Spitfire-Piloten auf ihre deutschen Gegner herab. Der Unterschied zwischen diesen Szenen und ihren Vorläufern im Kriegskino ist auf den ersten Blick nicht gewaltig. Erst im Lauf des Films entfaltet er seine Wirkung. Denn Nolan benutzt die Bilder aus den Cockpits, den Rettungsbooten und dem Inneren der sinkenden Schiffe nicht, um eine Geschichte über die Schlacht von Dünkirchen auszuschmücken. Diese Bilder sind die Geschichte. Sie passen in kein Klischee. Sie setzen kein Genre fort. Sie fangen ganz neu an.

An den Stränden von Dünkirchen warteten Ende Mai 1940 vierhunderttausend britische und französische Soldaten auf ihre Evakuierung. Bis zum 4. Juni wurden vier Fünftel von ihnen vor den herannahenden deutschen Truppen gerettet. Darunter war die Masse des britischen Berufsheeres, der Kern der Truppen, die später bei El Alamein, Monte Cassino und in der Normandie gegen die Wehrmacht kämpften. Die Hintergründe des "Wunders von Dünkirchen" sind unter Historikern noch immer umstritten. Sicher ist, dass Hitler zögerte, seine Panzer gegen die fliehenden Engländer einzusetzen. Die Royal Navy, der es um das militärische Überleben des Landes ging, zögerte nicht.

Auch das Kino hat nicht lang gewartet, ehe es Dünkirchen in sein Bildergedächtnis aufnahm. Schon 1943 stellte Frank Capra das Geschehen an den Stränden für die amerikanische Propagandafilmreihe "Why We Fight" nach. Fünfzehn Jahre später folgte ein britischer Spielfilm mit Richard Attenborough und Bernard Lee. Zuletzt sah man die Mole und den zerstörten Hafen in einer langen Sequenz in Joe Wrights McEwan-Verfilmung "Abbitte". Für ein Schlüsselereignis der europäischen Geschichte ist das nicht viel. Aber Dünkirchen bietet ja auch wenig von dem, worauf es in Kriegsfilmen ankommt: Stoßtrupps, Helden, Schurken, Triumphe des Willens über die Macht. Auf historischen Fotos sieht man brennende Schiffe und Männer in Uniform, die bis zum Hals im Wasser stehen. Die Navy verlor ein Viertel aller eingesetzten Fahrzeuge. Siebzigtausend Mann, die meisten von ihnen Franzosen, blieben am Ufer zurück.

Dünkirchen war ein Sieg um Haaresbreite. Dieser Spalt, in dem der mögliche Untergang steckt, dient "Dunkirk" als Spielraum. Von Anfang an ist hier die Niederlage mit Händen greifbar, und es dauert bis zu den Schlussszenen, ehe man merkt, dass sie vermieden wurde. Darin steckt eine tiefe Wahrheit nicht nur über Kriegs-, sondern über Actionfilme überhaupt. Je weiter sich nämlich das Kino von den Erfahrungen der Kriegsgenerationen des letzten Jahrhunderts entfernt, desto verlogener wirken seine digital aufgeblasenen Heldengestalten. Nur durch den Blick der Verlierer, der Nichthelden wird noch eine Ahnung von dem sichtbar, was in Dünkirchen und anderswo wirklich passierte.

Deshalb bleibt Nolans Kamera nicht bei dem Jagdflieger, der die deutschen Messerschmitts routiniert abschießt, sondern bei seinem Begleiter, dessen Spitfire getroffen wird und ins Meer stürzt. Deshalb zeigt sie nicht die Soldaten, die aus Dünkirchen entkommen, sondern jene anderen, die immer wieder ins Wasser müssen, weil ihr Schiff zerbombt oder von MG-Kugeln zersiebt wird. In der gespenstischsten Szene des Films sieht man einen Mann, der nur die Wahl zwischen Ertrinken und Verbrennen hat, weil die Wasseroberfläche über ihm mit loderndem Dieselöl bedeckt ist. Man bräuchte nicht die wummernden Bässe von Hans Zimmers Soundtrack, um zu begreifen, dass dies ein Totenbild ist: eine Erfahrung, die niemand überlebt hat.

Um solche Momente zu zeigen, hat Nolan eine Hundert-Millionen-Dollar-Maschinerie in Bewegung gesetzt: Kriegsschiffe, Museumsflieger, eine Flotte von Privatjachten (für die "little ships", die bei der Evakuierung mithalfen), eine künstliche Mole und ein Statistenheer. Er hat mit Imax-Kameras im 65-Millimeter-Format gedreht, so dass sein Film in vielen Kinos nur nach aufwendigen Umrüstungen laufen kann. Aber in "Dunkirk" hat der visuelle Aufwand den gegenteiligen Effekt normaler Großproduktionen. Er erzeugt keine Distanz, sondern Nähe; er dient nicht der Überwältigung, sondern dem Eintauchen ins Geschehen. Immersion ist gerade der letzte Schrei auf dem Kunstmarkt. Wenn man Nolans Film sieht, möchte man lieber weiter von Erfahrung reden.

Es gibt auch so etwas wie eine Handlung in "Dunkirk". Sie besteht aus den Erlebnissen dreier Personen, die aus verschiedenen Richtungen und Zeiten aufeinander zustreben: ein Soldat (Fionn Whitehead), der in Dünkirchen auf seine Einschiffung wartet; ein Bootsbesitzer (Mark Rylance), der dorthin aufbricht, um Überlebende zu bergen; und ein Pilot (Tom Hardy), der mit schwindenden Treibstoffreserven gegen die Jäger und Bomber der deutsche Luftwaffe kämpft. Am Ende aber geht es nicht um sie - die Köpfe, die aus der Masse herausragen. Es geht um die Masse selbst, ihre Not, ihre Angst, ihre Verlorenheit. "Children alone in the dark", wie es in W. H. Audens Gedicht zum Kriegsausbruch heißt.

Filme kommen nicht aus dem Nichts, und so hat auch "Dunkirk" Vorbilder: die ersten zwanzig Minuten von "Saving Private Ryan", die Eingangssequenz in Malicks "Thin Red Line", die ineinandergeschachtelten Zeiten in Tarantinos "Pulp Fiction". Dennoch ist Christopher Nolan - zum dritten Mal nach "Memento" und "Inception" - etwas gelungen, das über bloße handwerkliche Meisterschaft hinausgeht: Er hat mit einem Wurf die Regeln des Spiels verändert. Und er hat uns zu einer Erfahrung verholfen, die es nur an einem einzigen Ort gibt: im Kino.

ANDREAS KILB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG