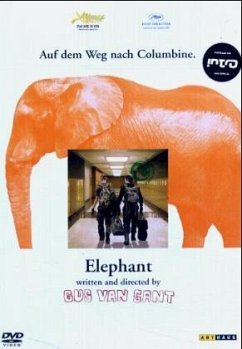

2003 Cannes Film Festival

Goldene Palme für Gus van Sant

Ein ganz normaler Tag an einer Highschool - irgendwo in einer amerikanischen Provinz. In leichten Fahrten folgt die Kamera den Schülern, gibt einen flüchtigen Einblick in ihren Alltag: Mädchengekicher, typische Teenagerprobleme aber auch Ausgrenzung, Magersucht und eine gnadenlose Hackordnung. Alex und Eric - eher unscheinbar und nicht besonders beliebt - bestellen sich Waffen im Internet. In einem blutigen Feldzug streifen sie durch die Gänge des Campus und erschießen eiskalt Lehrer und Mitschüler. Zum ersten Mal in ihrem Leben finden sie sich cool...

Goldene Palme für Gus van Sant

Ein ganz normaler Tag an einer Highschool - irgendwo in einer amerikanischen Provinz. In leichten Fahrten folgt die Kamera den Schülern, gibt einen flüchtigen Einblick in ihren Alltag: Mädchengekicher, typische Teenagerprobleme aber auch Ausgrenzung, Magersucht und eine gnadenlose Hackordnung. Alex und Eric - eher unscheinbar und nicht besonders beliebt - bestellen sich Waffen im Internet. In einem blutigen Feldzug streifen sie durch die Gänge des Campus und erschießen eiskalt Lehrer und Mitschüler. Zum ersten Mal in ihrem Leben finden sie sich cool...

Bonusmaterial

- Kinotrailer - Kapitel- / Szenenanwahl - Behind the Scenes - Interview mit Gus Van Sant

Gus Van Sants Elegie auf ein Schulmassaker, das Amerika veränderte: Der Film "Elephant" setzt auf Trauer statt auf Zorn

Ein zentraler Aspekt dieses Films enthüllt sich erst im Abspann. Alex, heißt es da, wurde von Alex Frost gespielt, Eric von Eric Deulen, Carrie von Carrie Finklea, Jordan von Jordan Taylor. Es sind also keine Schauspieler, die wir gesehen haben, sondern Amateure: Schüler. Siebzehn- und achtzehnjährige Schüler erzählen in Gus Van Sants "Elephant" eine Schülergeschichte, küssen und beobachten und unterhalten sich und schießen vor der Kamera mit Armeegewehren aufeinander, zum Gedenken an andere Siebzehn- und Achtzehnjährige, die vor fünf Jahren bei einem Massaker ihr Leben verloren.

Am 20. April 1999 betraten zwei Teenager, Dylan Klebold und Eric Harris, die Columbine High School in Littleton, Colorado, einem Vorort von Denver. Sie hatten Gewehre, Messer und selbstgebastelte Bomben in verschiedenen Größen dabei. Innerhalb einer Stunde töteten sie zwölf Schüler und einen Lehrer und verletzten Dutzende, bevor sie sich selbst erschossen. Ihr ursprünglicher Plan, der an fehlerhaften Bombenzündern scheiterte, hätte Hunderte von Todesopfern gefordert.

Littleton war das Menetekel einer amerikanischen weißen Mittelschicht, die für ihr Recht, Waffen zu tragen, ebenso auf die Straße geht wie für die Ruhe in den Schulhöfen. In seinem Essayfilm "Bowling for Columbine" hat Michael Moore die Widersprüche dieser Selbstschutzmentalität polemisch ausgekostet. Gus Van Sant, seit zwanzig Jahren ein beinahe liebevoller Chronist amerikanischer Abstiegsängste ("My Own Private Idaho") und Aufstiegsphantasien ("Good Will Hunting"), hatte keine Lust, es ihm gleichzutun. Er wollte das Highschoolmassaker nicht als Beweismittel für eine These gebrauchen, sondern ins Herz der Sache selbst vordringen, ihre Grausamkeit wie ihre Unvermeidlichkeit.

Der Titel seines Films, hat Van Sant zu "Elephant" erklärt, gehe auf die buddhistische Legende von den Blinden zurück, die einen Elefanten untersuchen. Darin bestimme jeder das Wesen des Tieres nach dem Körperteil, das er zufällig ertasten könne: Jener, der vorn am Rüssel stehe, nenne es eine Schlange, ein anderer, der einen Fuß erwischt habe, einen Baum, ein dritter, den Stoßzahn befühlend, einen Speer und so fort. Van Sant erzählt die Geschichte nicht, weil er glaubt, das Wesen seines Elefanten durchschaut zu haben, sondern weil er daran erinnern will, daß die Zuschauer eines Amoklaufs immer in der Haut der Blinden stecken werden. Sie mögen an dem Furchtbaren herumtasten, wie sie wollen, Gesetze ändern, Schulschränke durchsuchen, Eingangskontrollen einführen; der Kern des Geschehens, sein Geheimnis, bleibt ihnen doch für immer verschlossen. "Elephant" ist der erste amerikanische Film seit langem, der auf die Fragen, die er stellt, keine dramaturgischen Antworten gibt - nicht, weil er keine wüßte, sondern weil es so viele gibt, psychologische, soziale, historische, von denen jede einzelne richtig ist, solange sie angedeutet, und falsch, sobald sie ausgesprochen wird. Deshalb ist in "Elephant" nichts explizit, selbst die Bluttat nicht. Die Puzzleteile sind da, doch das Bild muß sich jeder selbst legen, auf die Gefahr hin, den Elefanten für einen Baum zu halten.

Wenn es ein durchgängiges, durchkonstruiertes Element in "Elephant" gibt, dann ist es die Tonspur. Sie besteht einerseits aus Melodien von Beethoven ("Für Elise", "Mondscheinsonate"), andererseits und vor allem aus Toncollagen von Hildegard Westerkamp, Frances White und William S. Burroughs: "Türen der Wahrnehmung", "Beneath the Forest Floor", "Walk through resonant Landscape". Hohle, hallende Klänge; ferne Stimmen, Verkratztes, schlagende Türen; unterirdisches Dröhnen, Schleifen und Flüstern. Geräusche, die aus dem Inneren eines Kopfes zu stammen scheinen und zugleich aus dem Äußeren jenes Zustands, den man euphemistisch Jugend nennt. Mehr als alles, was man in "Elephant" sieht, prägen sie die Stimmung der Geschichte. Die Korridore, auf denen die Schüler John, Nathan, Carrie, Elias, Michelle und später die Amokläufer Eric und Alex ihrem Ziel zusteuern, werden durch die Tonspur ins Endlose gedehnt, die Klassenzimmer wölben sich zu Katakomben, der Herbsthimmel selbst wirkt wie ein Deckel, unter dem das Unausdenkliche kocht. "Elephant" ist kein Film, in dem einem, wie bei Michael Moore, Hören und Sehen vergeht, sondern einer, der die eigene Wahrnehmung schärft, bis sie auf kleinste Nuancen der Umgebung reagiert. Noch Stunden nach der Kinovorstellung nimmt man die Geräusche der wirklichen Welt, Stimmen und Schritte in Treppenhäusern oder auf der Straße, genauer wahr als zuvor.

Der Film beginnt mit einer Panoramaaufnahme - seiner einzigen. Ein Auto schlingert durch die Straßen einer Vorstadtsiedlung, streift ein paar andere parkende Autos und bleibt schließlich am Bordstein stehen. John (John Robinson) wollte sich von seinem betrunkenen Vater zur Highschool fahren lassen, doch nun muß er selbst ans Steuer; als er, verspätet, den Eingang erreicht, erhält er einen Verweis. Auf dem Sportgelände vor der Schule kreuzen sich die Wege von Nathan (Nathan Tyson) und Michelle (Kristen Hicks); als ein Flugzeug vorbeifliegt, schaut das Mädchen kurz nach oben, und man ertappt sich bei dem Gedanken, dies könnte ihr letzter Blick in den Himmel gewesen sein. Dann folgt die Kamera Nathan, der ein weißes Kreuz auf seiner Jacke trägt, wie eine Zielmarkierung für die Täter; denn Sehen heißt Töten in "Elephant". Sich ducken, verschwinden, unsichtbar werden, das ist die Überlebenslogik der Opfer des Blutbads, doch der Film kann ihr nicht folgen, er muß sich ein Bild machen vom Entsetzlichen. Um aber das Morden nicht auskosten zu müssen wie jene Problemfilme, die ihre Obszönität hinter Moralgesten verbergen, zeichnet er es im voraus den Bildern ein: als Abschiedsstimmung, als Melancholie. Es ist Herbst, die Blätter röten sich, Elias (Elias McConnell) macht Fotos im Park, Aufnahmen junger Paare, und es ist, als hätte er alle Zeit der Welt. Noch als er die Bilder im Fotolabor entwickelt, während schon die Attentäter die Schule betreten, wünscht man sich, er möge davonkommen, so wie alle, deren Wege die Kamera streift, die drei Freundinnen in der Cafeteria, das Pärchen, das sich auf ein gemeinsames Wochenende freut, das pummelige Mädchen in der Bibliothek, ja selbst Eric und Alex, die Mörder.

"Elephant" blickt auch auf sie nicht mit Zorn, sondern mit Trauer, und es ist dieser Blick, der ein paar amerikanische und deutsche Kritiker besonders erbost hat, als könnte die Entrüstung über das Massaker dessen Schockwirkung mildern, die Wunden, die es aufriß, zum Abheilen bringen. Gus Van Sants Film aber verweigert sich, abgesehen von ein paar kurzen, mißlungenen Szenen, in denen er die Täter bei Schießübungen und beim Anschauen einer Nazidokumentation zeigt, den sattsam bekannten Erklärungsmustern, und in dieser Weigerung liegt seine Würde. Wo das gängige Moralkino die Blutbäder pedantisch nach- und ausstellt, um sie in eine Rhetorik von Verbrechen und Strafe einpassen zu können, beharrt Van Sant auf der Unvergleichbarkeit des Ereignisses, das er zeigt. Was vor fünf Jahren in der Columbine High School geschah, ist nicht zu fassen, und auch der Film faßt es nicht. Aber er teilt es mit.

ANDREAS KILB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG