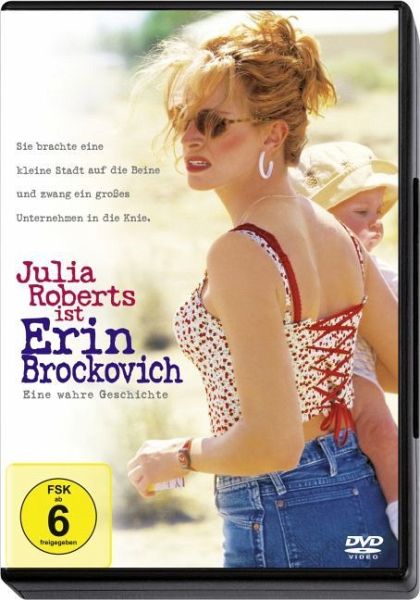

Erin Brockovich - Eine wahre Geschichte

Erin Brockovich

Regie: Soderbergh, Steven;Besetzung: Roberts, Julia; Finney, Albert; Eckhart, Aaron

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

9,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

5 °P sammeln!

Sie hat die Schule frühzeitig verlassen, eine große Klappe, schlechte Manieren, drei kleine Kinder, ist zweimal geschieden und arbeitet als Aushilfe in einem Anwaltsbüro. Wer hätte gedacht, dass sie zur treibenden Kraft im wohl spektakulärsten und größten Schadensersatzprozess aller Zeiten wird? Nach den Welterfolgen Die Hochzeit meines besten Freundes, Notting Hill und Die Braut, die sich nicht traut glänzt Publikumsliebling JULIA ROBERTS in einer weiteren Paraderolle: Als ERIN BROCKOVICH beweist sie, dass eine Frau mit Charme auch Ecken und Kanten haben kann. Herz, Schnauze und Dekol...

Sie hat die Schule frühzeitig verlassen, eine große Klappe, schlechte Manieren, drei kleine Kinder, ist zweimal geschieden und arbeitet als Aushilfe in einem Anwaltsbüro. Wer hätte gedacht, dass sie zur treibenden Kraft im wohl spektakulärsten und größten Schadensersatzprozess aller Zeiten wird? Nach den Welterfolgen Die Hochzeit meines besten Freundes, Notting Hill und Die Braut, die sich nicht traut glänzt Publikumsliebling JULIA ROBERTS in einer weiteren Paraderolle: Als ERIN BROCKOVICH beweist sie, dass eine Frau mit Charme auch Ecken und Kanten haben kann. Herz, Schnauze und Dekolleté sind die Waffen, mit denen sie ihren großen Kampf führt!

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.