Nicht lieferbar

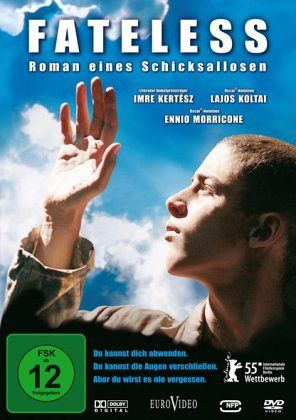

Fateless - Roman eines Schicksallosen

Sorstalanság

Vorlage: Kertész, Imre; Regie: Koltai, Lajos; Mit Nagy, Marcell

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Budapest 1944. Die jüdische Bevölkerung hofft auf ein baldiges Ende von Verfolgung und Krieg. Der 14-jährige György Köves erlebt den Abschied seines Vaters ins "Arbeitslager", die Brandmarkung seiner Person und seiner Freunde durch den Judenstern und die quälende Frage nach dem Warum. Er erlebt die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Zeitz. György beobachtet und erlebt Leid, Demütigung, Solidarität, Angst und Gleichgültigkeit und "... dort bei den Schornsteinen gab es in den Pausen zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war."Der Junge überlebt. Die Lager werden...

Budapest 1944. Die jüdische Bevölkerung hofft auf ein baldiges Ende von Verfolgung und Krieg. Der 14-jährige György Köves erlebt den Abschied seines Vaters ins "Arbeitslager", die Brandmarkung seiner Person und seiner Freunde durch den Judenstern und die quälende Frage nach dem Warum. Er erlebt die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Zeitz. György beobachtet und erlebt Leid, Demütigung, Solidarität, Angst und Gleichgültigkeit und "... dort bei den Schornsteinen gab es in den Pausen zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war."

Der Junge überlebt. Die Lager werden befreit, der Krieg geht zu Ende. György kehrt zurück nach Budapest. Versteht man ihn? Vertraute Türen werden von Fremden geöffnet und schnell geschlossen. Kann er erzählen? Hört man ihm zu? Er kommt als Überlebender und als Fremder in seine Heimatstadt Budapest zurück.

Der Junge überlebt. Die Lager werden befreit, der Krieg geht zu Ende. György kehrt zurück nach Budapest. Versteht man ihn? Vertraute Türen werden von Fremden geöffnet und schnell geschlossen. Kann er erzählen? Hört man ihm zu? Er kommt als Überlebender und als Fremder in seine Heimatstadt Budapest zurück.