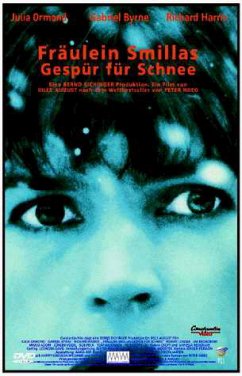

Atemloser Thriller

Als der kleine Inuit-Junge Isaiah vom Dach stürzt und dabei stirbt, glaubt die Polizei an einen Unfall. Doch Smilla Jasperson (Julia Ormond), eine junge Eisforscherin, die mit dem Buben befreundet war, schenkt dem offiziellen Befund keinen Glauben. Auf eigene Faust beginnt sie, den mysteriösen Fall zu recherchieren. Bei ihrer gefährlichen Wahrheitssuche kommt die junge Frau, in deren Adern auch Inuitblut fließt, einem internationalen Komplott auf die Spur, dem todbringende wirtschaftliche und wissenschaftliche Interessen zugrundeliegen.

Als der kleine Inuit-Junge Isaiah vom Dach stürzt und dabei stirbt, glaubt die Polizei an einen Unfall. Doch Smilla Jasperson (Julia Ormond), eine junge Eisforscherin, die mit dem Buben befreundet war, schenkt dem offiziellen Befund keinen Glauben. Auf eigene Faust beginnt sie, den mysteriösen Fall zu recherchieren. Bei ihrer gefährlichen Wahrheitssuche kommt die junge Frau, in deren Adern auch Inuitblut fließt, einem internationalen Komplott auf die Spur, dem todbringende wirtschaftliche und wissenschaftliche Interessen zugrundeliegen.

Bonusmaterial

- Kinotrailer - Trailer von anderen Filmen - Biographien Crew - Kapitel- / Szenenanwahl - Produktionsnotizen

Jenseits des Bratwurstäquators: Die Hofer Filmtage zeigen jede Menge junger Männer, die nicht so recht wissen, wohin mit sich.

Diffus strahlt das Sonnenlicht durch die Bäume, lässt sie sattgrün leuchten, während Dunstschwaden aus der Sumpflandschaft aufsteigen. Zwei Jungen und ein Mädchen stapfen ziellos durch einen Wald, lachen, spielen, obwohl sie dafür eigentlich schon fast zu alt sind, lassen sich für einen Augenblick einfach fallen. Eine seltsame, märchenhafte Unbefangenheit liegt über diesem Geschehen, die Ahnung eines "Zurück zur Natur", und es fallen einem sogar Filme wie "Badlands" ein in diesen magischen Augenblicken von paradiesischer Unschuld, die doch die Nähe des Abgrunds immer spürbar lassen.

Wolfgang Fischers Debütfilm "Was du nicht siehst" war fraglos einer der Höhepunkte auf den 43. Hofer Filmtagen, der traditionellen Herbstschau des vor allem jüngeren deutschen Kinos. Wieder einmal ist die Schauspielerin Alice Dwyer, die wohl intensivste und vielseitigste ihrer Generation, das Zentrum einer Geschichte über eine Familie im Urlaub, die bald rätselhafte Züge entfaltet, in ein paar Momenten Anklänge an Hanekes "Funny Games" besitzt und doch auch vom Erwachsenwerden eines jungen Mannes handelt - nur glücklicherweise nicht so konventionell und überhitzt wie viele andere der Hofer Filme. Drei sind einer zu viel in diesem beeindruckenden Sommerspiel, das weiß, wie man in Bildern erzählt und nicht alles verquatscht: "Was du nicht siehst" ist ein deutscher Film, wie der Regisseur kommt aber auch Kameramann Martin Gschlacht aus Österreich - und solche Zusammenhänge wurden einem spätestens bewusst, wenn man noch einmal Gschlachts Bildgestaltung in Jessica Hausners "Lourdes" ansah, der in Venedig bereits für Furore sorgte. Hausners reifer Film machte im übrigen noch deutlicher, was anderen fehlt, vielleicht auch, weil er einer von nur zwei der immerhin achtzehn deutschsprachigen Spielfilme in Hof war, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Und diese Differenz der Geschlechter sah man auch den Stoffen deutlich an.

Dass junge Männer es heute schwer haben, ist bekannt: Krieg ist aus der Mode, Duelle verboten, die Mädchen machen, was sie wollen ... Wo soll man sich da noch "die Hörner abstoßen"? Vielleicht im Sport. Darum ging es in Marc Rensings Debüt "Parkour", mit dem die Filmtage eröffnet wurden: Beim Extremsport Parkour will man auf dem direktesten Weg von A nach B und klettert dabei auch senkrechte Betonwände hoch und springt über Abgründe. Rensing gelingen dafür einige furiose Kinomomente, in denen man spürt, dass hier der Film ganz bei sich ist - doch allzu bald traut Rensing der eigenen Courage nicht und häkelt über den Hintergrund eine ziemlich konventionelle Liebelei, bevor der Film in der zweiten Hälfte das zuvor mühsam aufgebaute Gerüst wieder einreißt, wenn sich die Hauptfigur als Fall für die Psychiatrie entpuppt. Was außer kaltem Männerschweiß bleibt, sind zwei junge Gesichter: der bisher kaum bekannte Christoph Letkowski in der Hauptrolle und Nora von Waldstätten. Beide will man noch öfters sehen.

"66/67" von Carsten Ludwig und Jan-Christoph Glasner war zumindest glaubwürdig: Der Titel spielt auf das Jahr der letzten Fußballmeisterschaft von Eintracht Braunschweig an, und es geht um eine Handvoll Hardcore-Fans dieses inzwischen in der 3. Liga verschwundenen Clubs. Man möchte diesen Film mögen, aber es gelingt nicht so ganz: Zu viel wird vermischt und bleibt unausgegoren. Immer wieder nimmt "66/67" Anlauf, um vorzudringen ins schwarze Herz aller Männerbünde, zeigt Gewalt und blinde Gefolgschaft, latente Homosexualität und Todessehnsucht, um dann doch wieder abzudriften in die Konvention. So muss der Zuschauer sich den Film zusammensetzen, weil die Fragmente kein Ganzes ergeben - trotz glänzender Momente, trotz eines in seiner Mischung aus Brüchigkeit und Härte bestechenden Hauptdarstellers Fabian Hinrichs, trotz exzellenter Kamera. "66/67" könnte besser sein, verfiele er nicht selbst immer wieder dem, was er kritisiert, und erschiene als Pose möchtegernharter Jungs. Testosteron allein ist eben noch kein Argument.

Was über den Hofer Bratwurstäquator hinaus bleibt, sind im Zweifelsfall jene Filme, die nicht nur inhaltlich etwas wagen, sondern auch stilistisch: Neben "Was du nicht siehst" war "Die zwei Leben des Daniel Shore" von Michael Dreher der formal anregendste und filmisch spannendste Film in Hof: "Ship me somewhere east of Suez", dichtete einst Kipling und beschrieb die Abenteuerlust junger Männer, ihre Sehnsucht nach dem moralisch gefährlichen Leben, einen Durst, der schon vor über hundert Jahren nur noch im Orient zu stillen war. Drehers Film setzt in Marokko ein und erzählt von einem jungen Mann, der dort für ein paar Jahre ein Leben jenseits bürgerlicher Erwartungen führte - um sich dann eines Tages im Strudel der Ereignisse zu verlieren. Zurück in Deutschland, kommt es statt der erhofften Sicherheit zum Déjà-vu. "Daniel Shore" ist eine in starken Bildern und im Hin und Her zwischen Gestern und Heute erzählte Schuld-und-Sühne-Geschichte. Ein suchender Film, der mit Offenheiten spielt, nicht auf alles eine Antwort geben möchte. Für ein Debüt ist das alles manchmal zu viel - aber eine Wohltat zwischen vielen Filmen, die sich noch nicht einmal der eigenen Begrenztheit bewusst sind.

Die eigentliche Sensation, die dann alles Sonstige in den Schatten stellte, war aber Michael Hanekes "Fraulein" in der Lou-Castel-Retrospektive, eine Fernseharbeit von 1986, die in der Versenkung der Archive verschwunden war, deren Wiederentdeckung nun aber spätestens nach "Das weiße Band" überfällig sein sollte. Denn wie dieser erzählt auch "Fraulein" von deutscher Geschichte in Schwarzweiß, und sein Untertitel "Ein deutsches Melodram" lässt ihn endgültig als dessen Pendant wirken: "Fraulein" ist Antwort und Antithese zu Fassbinders Nachkriegsfrauengeschichten.

Eine atemberaubende Angelica Domröse spielt eine Kinobetreiberin, deren Mann Mitte der Fünfziger aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt und sich im Zivilleben nicht mehr zurechtfindet. Im Miniaturformat findet man hier die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte und den Kulturclash zwischen deutscher Tradition und amerikanischer Moderne. Eine bitterböse Story, die zugleich eine Geschichte des Kinos jener Jahre und seines Niedergangs erzählt und den Zuschauer schon dadurch immer in Bann hält, dass hier Haneke seine Meisterschaft im Umgang mit Klängen beweist: Schlager, Jazz und Radio fügen sich zur Partitur von Nachkrieg und Postfaschismus - und machen zugleich schmerzhaft bewusst, wie tief die Kluft der jungen deutschen Filme zu wirklich großem Kino ist.

RÜDIGER SUCHSLAND

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG