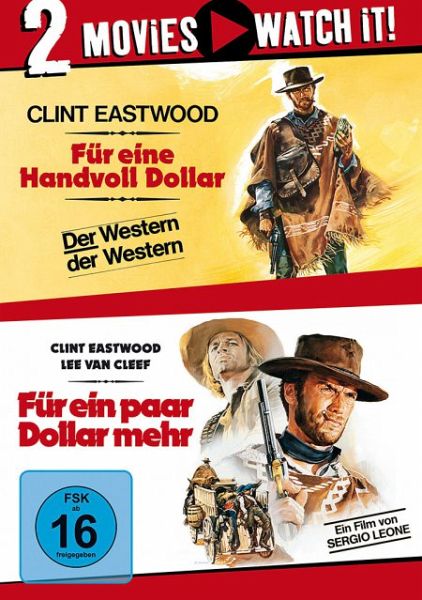

Für eine Handvoll Dollar & Für ein paar Dollar mehr - 2 Disc DVD

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

8,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

-> Für eine Handvoll Dollar (1964, ca. 97 Min.):Ein namenloser Fremder (Clint Eastwood) kommt in ein kleines mexikanisches Dorf, das von zwei reichen rivalisierenden Gangster-Banden terrorisiert wird. Seinen Vorteil daraus witternd, lässt sich der Revolverheld von beiden Familien anheuern, um sie gegeneinander auszuspielen. Mit schnellem Colt, viel List und Tücke gelingt es dem Fremden, das gefährliche Spiel ums Gold zu seinen Gunsten zu wenden.-> Für ein paar Dollar mehr (1965, ca. 127 Min.):Ex-Offizier Colonel Mortimer (Lee van Cleef) sucht nach dem sagenumwobenen Banditenchef Indio, um...

-> Für eine Handvoll Dollar (1964, ca. 97 Min.):

Ein namenloser Fremder (Clint Eastwood) kommt in ein kleines mexikanisches Dorf, das von zwei reichen rivalisierenden Gangster-Banden terrorisiert wird. Seinen Vorteil daraus witternd, lässt sich der Revolverheld von beiden Familien anheuern, um sie gegeneinander auszuspielen. Mit schnellem Colt, viel List und Tücke gelingt es dem Fremden, das gefährliche Spiel ums Gold zu seinen Gunsten zu wenden.

-> Für ein paar Dollar mehr (1965, ca. 127 Min.):

Ex-Offizier Colonel Mortimer (Lee van Cleef) sucht nach dem sagenumwobenen Banditenchef Indio, um die Ermordung seiner Schwester zu rächen. In dem reisenden Revolverhelden Monco (Clint Eastwood), der sich für Indios stattliches Kopfgeld interessiert, findet er nach anfänglichem Misstrauen einen wertvollen Verbündeten. Gemeinsam gelingt es dem Duo, nach einem furiosen Banküberfall Indio zum entscheidenden Showdown zu stellen.

Ein namenloser Fremder (Clint Eastwood) kommt in ein kleines mexikanisches Dorf, das von zwei reichen rivalisierenden Gangster-Banden terrorisiert wird. Seinen Vorteil daraus witternd, lässt sich der Revolverheld von beiden Familien anheuern, um sie gegeneinander auszuspielen. Mit schnellem Colt, viel List und Tücke gelingt es dem Fremden, das gefährliche Spiel ums Gold zu seinen Gunsten zu wenden.

-> Für ein paar Dollar mehr (1965, ca. 127 Min.):

Ex-Offizier Colonel Mortimer (Lee van Cleef) sucht nach dem sagenumwobenen Banditenchef Indio, um die Ermordung seiner Schwester zu rächen. In dem reisenden Revolverhelden Monco (Clint Eastwood), der sich für Indios stattliches Kopfgeld interessiert, findet er nach anfänglichem Misstrauen einen wertvollen Verbündeten. Gemeinsam gelingt es dem Duo, nach einem furiosen Banküberfall Indio zum entscheidenden Showdown zu stellen.