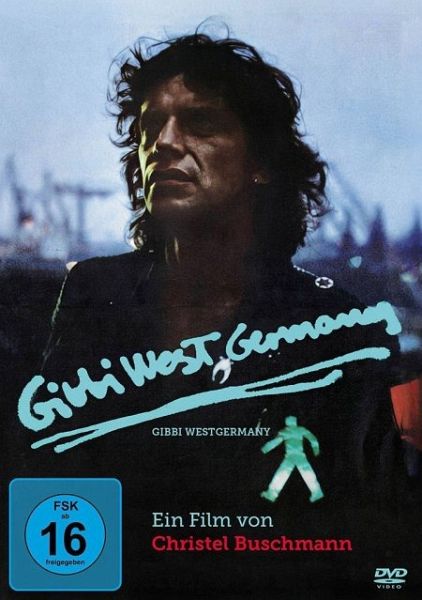

Gibbi Westgermany Filmjuwelen

Sofort lieferbar

17,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

9 °P sammeln!

Ein junger Mann kehrt, nach Jahren auf See, nach St. Pauli zurück, wo er an der Lieblosigkeit seiner Mutter und an gesellschaftlichen Widerständen zugrunde geht.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.