Nicht lieferbar

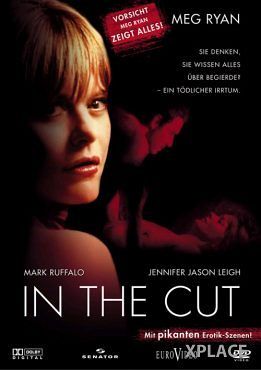

In the Cut

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Frannie Avery (Meg Ryan), ein bis dahin eher leidenschaftslos lebender New Yorker Single, steigt die Kellertreppe einer Bar hinab, und damit in die Untiefen ihrer eigenen Begierden. Durch Zufall beobachtet sie im Halbdunkel der Bar eine Blowjob-Szene: der Kopf einer Frau in seinem Schritt, ihre Bewegungen, dahinter die Umrisse des Mannes, sein Tattoo auf dem Handrücken. Das Bild geht Frannie nicht mehr aus dem Kopf. Nichts geht mehr seinen gewohnten Gang, als am nächsten Morgen die grausam entstellte Leiche der Frau gefunden wird und der Mann mit dem Tattoo sich Frannie als Detective Malloy ...

Frannie Avery (Meg Ryan), ein bis dahin eher leidenschaftslos lebender New Yorker Single, steigt die Kellertreppe einer Bar hinab, und damit in die Untiefen ihrer eigenen Begierden. Durch Zufall beobachtet sie im Halbdunkel der Bar eine Blowjob-Szene: der Kopf einer Frau in seinem Schritt, ihre Bewegungen, dahinter die Umrisse des Mannes, sein Tattoo auf dem Handrücken. Das Bild geht Frannie nicht mehr aus dem Kopf. Nichts geht mehr seinen gewohnten Gang, als am nächsten Morgen die grausam entstellte Leiche der Frau gefunden wird und der Mann mit dem Tattoo sich Frannie als Detective Malloy (Mark Ruffalo) vorstellt, der in dem Mordfall ermittelt. Der undurchschaubare Macho Malloy fasziniert Frannie und eine verhängnisvolle Beziehung zwischen Zeugin und Detective nimmt ihren Lauf, bis ein weiterer Mord geschieht. Hin- und hergerissen zwischen Misstrauen und Verlangen, zwischen Faszination und Angst, droht Frannie die Kontrolle über ihre sexuellen Begierden zu verlieren und gerät in Lebensgefahr.