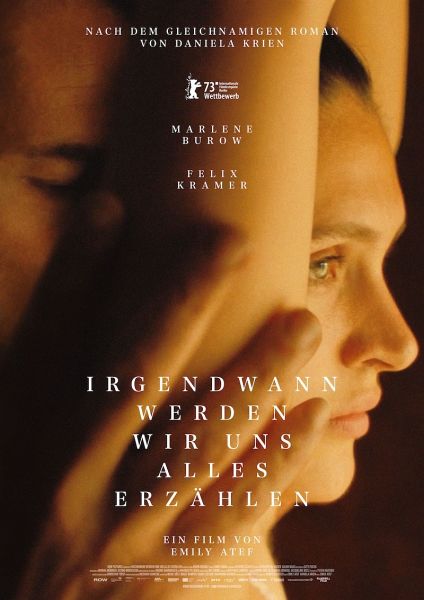

Irgendwann werden wir uns alles erzählen

PAYBACK Punkte

10 °P sammeln!

Es ist ein heißer Sommer im Jahr 1990 in einem Dorf in Thüringen. Die bald 19-jährige Maria lebt mit ihrem Freund Johannes auf dem Hof seiner Eltern und verliert sich lieber in Büchern, als ihren Schulabschluss zu machen. Die Spannung des Umbruchs liegt in der Luft, als sie zufällig Henner, dem Bauer des benachbarten Hofes, begegnet. Eine Berührung reicht aus, um eine überwältigende Leidenschaft zwischen Maria und dem doppelt so alten, eigenwillig charismatischen Mann zu entfachen. In einer Atmosphäre, die von Möglichkeiten vibriert, entsteht im Geheimen eine alles verzehrende Liebe ...

Es ist ein heißer Sommer im Jahr 1990 in einem Dorf in Thüringen. Die bald 19-jährige Maria lebt mit ihrem Freund Johannes auf dem Hof seiner Eltern und verliert sich lieber in Büchern, als ihren Schulabschluss zu machen. Die Spannung des Umbruchs liegt in der Luft, als sie zufällig Henner, dem Bauer des benachbarten Hofes, begegnet. Eine Berührung reicht aus, um eine überwältigende Leidenschaft zwischen Maria und dem doppelt so alten, eigenwillig charismatischen Mann zu entfachen. In einer Atmosphäre, die von Möglichkeiten vibriert, entsteht im Geheimen eine alles verzehrende Liebe voller Sehnsucht und Begehren.