-14%6)

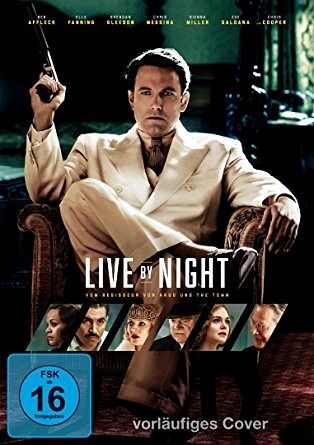

Live by Night

Sofort lieferbar

Statt: 10,49 €**

8,99 €

inkl. MwSt.

**Niedrigster Preis der vergangenen 30 Tage

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

"Live by Night" spielt in den Wilden Zwanzigern, als die Prohibition den Alkoholfluss in den von Gangstern betriebenen Flüsterkneipen noch nicht ausgetrocknet hatte. Für jeden Mann mit Ehrgeiz und guten Nerven bot sich hier die Möglichkeit, zu Macht und Geld zu kommen. Joe Coughlin, der Sohn des Bostoner Police Superintendents, hat schon vor langer Zeit seiner strengen Erziehung den Rücken gekehrt, um ein Gesetzloser zu werden. Doch auch unter Kriminellen gibt es Regeln, und Joe bricht eine wichtige: Er betrügt einen mächtigen Gangsterboss und stiehlt sein Geld und seine Braut. Die heiß...

"Live by Night" spielt in den Wilden Zwanzigern, als die Prohibition den Alkoholfluss in den von Gangstern betriebenen Flüsterkneipen noch nicht ausgetrocknet hatte. Für jeden Mann mit Ehrgeiz und guten Nerven bot sich hier die Möglichkeit, zu Macht und Geld zu kommen. Joe

Coughlin, der Sohn des Bostoner Police Superintendents, hat schon vor langer Zeit seiner strengen Erziehung den Rücken gekehrt, um ein Gesetzloser zu werden. Doch auch unter Kriminellen gibt es Regeln, und Joe bricht eine wichtige: Er betrügt einen mächtigen Gangsterboss und stiehlt sein Geld und seine Braut. Die heiße Affäre endet tragisch und Joe landet auf einem Pfad der Rache, des Ehrgeizes, der Liebe und des Betruges, der ihn hinaus aus Boston führt und hinein in die feucht-heiße Unterwelt der Rum-Schmuggler von Tampa.

Coughlin, der Sohn des Bostoner Police Superintendents, hat schon vor langer Zeit seiner strengen Erziehung den Rücken gekehrt, um ein Gesetzloser zu werden. Doch auch unter Kriminellen gibt es Regeln, und Joe bricht eine wichtige: Er betrügt einen mächtigen Gangsterboss und stiehlt sein Geld und seine Braut. Die heiße Affäre endet tragisch und Joe landet auf einem Pfad der Rache, des Ehrgeizes, der Liebe und des Betruges, der ihn hinaus aus Boston führt und hinein in die feucht-heiße Unterwelt der Rum-Schmuggler von Tampa.