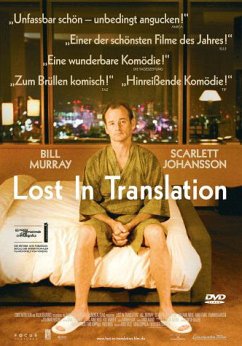

Gefeierte Tragikomödie von Sofia Coppola

Bob Harris (Bill Murray) ist ein abgehalfterter US-Fernsehstar in der Late Life Crisis. Als er nach Tokio reist, um dort einen hochdotierten Whiskey-Werbespot zu drehen, lernt er beim Frustertränken in der Hotelbar die ebenso reiche und unglückliche, bloß vierzig Jahre jüngere Landsfrau Charlotte (Scarlett Johansson) kennen. Die unterforderte Ehefrau eines etwas allzu umtriebigen Starfotografen fühlt sich ziemlich allein unter all den vielen, fremd sprechenden Leuten. Da man ohnehin nichts besseres vorhat, treibt man sich ein Weilchen gemeinsam herum, entdeckt Gemeinsamkeiten und noch viel mehr.

Bob Harris (Bill Murray) ist ein abgehalfterter US-Fernsehstar in der Late Life Crisis. Als er nach Tokio reist, um dort einen hochdotierten Whiskey-Werbespot zu drehen, lernt er beim Frustertränken in der Hotelbar die ebenso reiche und unglückliche, bloß vierzig Jahre jüngere Landsfrau Charlotte (Scarlett Johansson) kennen. Die unterforderte Ehefrau eines etwas allzu umtriebigen Starfotografen fühlt sich ziemlich allein unter all den vielen, fremd sprechenden Leuten. Da man ohnehin nichts besseres vorhat, treibt man sich ein Weilchen gemeinsam herum, entdeckt Gemeinsamkeiten und noch viel mehr.

Bonusmaterial

DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü - DVD-Menü mit Soundeffekten - Darsteller-Infos - Interviews mit deutschen UT - Deleted Scenes - Blick hinter die Kulissen mit deutschen UT - ein Gespräch mit Bill Murray und Sofia Coppola mit deutschen UT - Kevin Shields "City Girl" Musikvideo - Making of mit deutschen UT - Matthews Best Hit

Sofia Coppolas neuer Film "Lost in Translation" ist eines der großartigsten Kinoerlebnisse der letzten Jahre

Wenn sie auch nicht im Kino geboren wurde, so wurde sie doch dort getauft. Als ihr Vater Anfang der siebziger Jahre den ersten Teil des "Paten" drehte, war auch die kleine Sofia dabei. Sie war das Baby, welches das Sakrament empfing, ein Junge im übrigen, und sie blieb eine Weile in diesem Kinderzimmer für große Jungs. In kleinen und kleinsten Rollen spielte sie in "Rumble Fish", "Peggy Sue hat geheiratet" und einigen anderen Filmen ihres Vaters. Mit 18 schrieb sie das Drehbuch und entwarf die Kostüme für "Life without Zoe", eine Episode des Films "New York Stories". Und als sie im dritten Teil des "Paten" dann Mary spielte, die Tochter des alten Michael Corleone, da lästerte die Branche über Francis Ford Coppolas Familiensinn, der die vermeintlich unbegabte Tochter besetzte, nachdem Winona Ryder abgesagt hatte. Doch sie war viel besser, als behauptet wurde, und man erinnert sich gern daran, wie sie im herbstlaubfarbenen Rock mit Al Pacino übers Parkett schwebte oder unter Andy Garcias Anleitung Gnocchi formte. Am Ende lag sie dann in ihrem eigenen Blut auf den Treppen des Opernhauses von Palermo. Vielleicht mußte sie im Kino des Vaters sterben, um selber Filme machen zu können.

Sofia Coppola ging aufs California Institute of the Arts, sie drehte einen Kurzfilm, sie heiratete Spike Jonze, den Regisseur von "Being John Malkovich" und "Adaptation", und sie adaptierte Jeffrey Eugenides' Roman "The Virgin Suicides" - die "Selbstmordschwestern". Inzwischen hat sie sich von Jonze getrennt und ihren zweiten Film gedreht, zu dem sie ebenfalls das Drehbuch schrieb. "Lost in Translation" lief beim Festival von Venedig, er bekam fünf Nominierungen bei den Golden Globes, und wenn demnächst die Oscar-Stimmzettel ausgezählt werden, wäre es keine Überraschung, wenn der Film in der einen oder anderen Kategorie unter den Nominierten auftauchte. All diese Resonanz ist nur angemessen, denn "Lost in Translation", das kann man jetzt schon sagen, wird einer der Filme des Jahres 2004 sein.

Niemand ist eine Insel

Er beginnt ganz leise, wie auf Zehenspitzen. Ein junges Mädchen (Scarlett Johansson) in fleischfarbenem Höschen liegt auf dem Bett und kehrt einem den Rücken zu. Das Bett ist ihre Insel, die auf einer anderen Insel liegt, die Park Hyatt Hotel heißt und mitten in Tokio liegt. Zu Füßen des Hochhauses breitet die Stadt sich wie ein funkelnder, bläulicher Teppich aus. Ihr Mann (Giovanni Ribisi) ist unterwegs. Er reist als Prominentenfotograf durch die Welt und läßt sie in Hotelzimmern zurück. Charlotte, so ihr Name, absolviert brav ein touristisches Programm, sie besucht einen Schrein, ruft Freunde zu Hause an und sagt: "Ich habe nichts gefühlt", dann bricht es aus ihr heraus: "Ich weiß nicht, wen ich geheiratet habe." Ein anderer Mann (Bill Murray) kommt in die Stadt. Er sieht sich selbst überlebensgroß an den Häusern schweben, auf Plakaten der Firma Suntory, die Whiskey herstellt. Seine Frau schickt ihm Faxe und drängt ihn, über Tapetenmuster oder Teppichfarben zu entscheiden. Manchmal telefonieren sie auch, und man hat das Gefühl, daß sie diese Gespräche schon unzählige Male geführt haben. Es klingt fast wie eine Comedy-Routine, wenn es nicht so traurig wäre. "Muß ich mir Sorgen um dich machen, Bob?" fragt sie ihn, und er antwortet bloß: "Nur wenn du willst." Auch Bob wohnt im Park Hyatt. Ein paar tausend Meilen entfernt von Zuhause, haben sie ihre Einsamkeit gemeinsam.

"Lost in Translation" ist weniger eine Story als ein Nach- und Nebeneinander von Befindlichkeiten, ihn treibt keine Handlung voran, er folgt den zögernden Bewegungen seiner beiden Protagonisten. Er ist, wie jede gute Komödie, von einer tiefen Melancholie erfüllt, so daß er einem gar nicht so komisch vorkommt, weil unter jedem Lachen ein leiser Seufzer liegt. Bob steht im Fahrstuhl des Hotels, inmitten gleich gekleideter japanischer Geschäftsleute. Er überragt sie alle um einen Kopf, und wie er da steht, wirkt er wie ein trauriger Riese, der gleich eine Clownsgrimasse schneiden wird, weil er aussieht wie Bill Murray. Doch dieser Bill Murray lacht nicht und schneidet keine Grimassen. Sofia Coppola hat die Rolle für ihn geschrieben, weil sie in dem Dauerkomiker Murray etwas gesehen hat, was er bislang allenfalls in Wes Andersons Film "Rushmore" gezeigt hat. Murray hat sich mit einer Vorstellung revanchiert, für die er eigentlich einen Oscar bekommen müßte.

Er kann nicht schlafen und streift durch das Hotel, um in der Bar zu enden. Dort trifft er Charlotte, die auch nicht schlafen kann. Eine "May-November Romance" nennt man das in Amerika, eine Romanze, in der zwischen den Flirtenden so viele Jahre liegen wie zwischen Gary Cooper und Audrey Hepburn in Billy Wilders "Liebe am Nachmittag". Mit großer Zärtlichkeit folgt Coppola den Annäherungsversuchen ihrer beiden Protagonisten und erzählt davon in der paradoxen Form eines Melodramas, das sich nicht wirklich dramatisch zuspitzt. Auf der Oberfläche erleben Bob und Charlotte, was Ausländer in Japan erleben: die vielfältigen Verbeugungen, das durchgeknallte lokale Fernsehprogramm, die scheinbar undurchdringliche Fremdheit der Zeichen, wo selbst der Auftritt einer Hure in Bobs Hotelzimmer noch ein exotisches Rätsel ist. Jetlag und Schlaflosigkeit umgeben sie dabei wie ein durchsichtiger Kokon. Das Tageslicht ist fahl, die Nächte sind so grellbunt wie die Neonfarben im Vergnügungsviertel oder voll tiefer Schatten wie im Hotel - als kehrte der Film ihr Gefühl nach außen, niemals in einer wirklichen Tagwelt anzukommen.

Love is in the air

Einmal gehen sie in eine Karaokebar, Charlotte setzt sich eine blaßrosa Perücke auf und stolpert durch eine Version von "Brass in Pocket". Die Kamera verweilt kurz auf Murrays Gesicht, und aus seinem angedeuteten Lächeln spricht die Liebeserklärung, die er ihr nicht machen wird. Und weil sie über alles mögliche sprechen in diesen Stunden zwischen Morgengrauen und Tag, nur nicht über das, was zwischen ihnen beiden ist, muß auch er zum Mikrophon greifen und "More than this" von Roxy Music singen. Wie Bill Murray das macht, so fern aller Parodie und Stand-up-Routine, die er in so vielen Filmen vorgeführt hat, kann man den Titel nur auf ihn und Charlotte beziehen. Stoisch läßt er die Dreharbeiten für das neue Whiskey-Commercial über sich ergehen, wenn der Regisseur immer wieder ein martialisches Gebrüll ausstößt und der Übersetzer nur sagt, Bob möge ein wenig mehr zur Seite schauen oder gelassener blicken. Der Rest ist "lost in translation".

So schlafwandeln sie durch Tokios Nächte, liegen angezogen nebeneinander auf dem Bett, und Murray tut nicht mehr, als zärtlich ihren Fuß zu berühren. Gegen Ende, wenn man sich fragt, wie die beiden sich voneinander verabschieden sollen, erlebt man die vielleicht schönste der vielen wunderbaren Szenen des Films. Bob rennt hinter Charlotte her und flüstert ihr etwas ins Ohr. Wir erfahren nicht, was er sagt; wir wollen es nicht und müssen es auch nicht wissen. Es ist einfach nur schön, ihnen dabei zuzusehen und sich vorzustellen, was er gesagt haben könnte.

"Lost in Translation" ist ein Film, der ganz in der Möglichkeitsform spielt, in dem die Phantasien, die Vorstellungen von dem, was sein könnte, die Szenen aufladen; ein Film, in dem das Unsichtbare und Ungesagte viel wichtiger und bewegender ist als das, was man sieht und hört. Es sind Stimmungen, Halbwirklichkeiten, die sich nur in Tönen, Farben und Atmosphären zeigen, allenfalls in den kleinen Gesten und Übergängen. Und wie eine Leitmelodie scheint das "More than this" unter den diffusen Sehnsüchten zu liegen, von denen beide wohl selbst nicht sagen könnten, worin sie bestehen. Was zählt, ist weder das, was passiert, noch das, was passieren könnte. Es ist der Zustand dazwischen, der dem Film seine melancholische Schönheit verleiht. Vorm Umkippen in Schwermut, in Jungmädchen- oder Altmännersentimentalität schützt ihn die Komik, die aus dem Zusammenstoß mit der fremden Welt entsteht.

Die Inszenierung hat etwas Schwebendes, wie schon bei dem Vorgänger "The Virgin Suicides", in dem die Drastik des Geschehens eigentümlich zurückgenommen wirkte und der Film erfüllt war von dem Gefühl des Verlusts und dem Geheimnis der fünf Selbstmorde, für die es weder eine psychologische noch überhaupt eine Erklärung gab. Da ist nur ein überwältigendes Vertrauen in die Darsteller - aber auch ein Gespür für die eigenen Fähigkeiten, durch Buch, Musik und Montage genau die Atmosphäre zu schaffen, aus der jene seltsame Magie des Kinos entsteht.

Sofia Coppola, die im Mai 33 Jahre alt wird, hat nicht nur eine große Zukunft vor sich. Diese Zukunft hat längst begonnen. Sie habe in "Lost in Translation" von einem Gefühl erzählen wollen, das nur einen kurzen Moment lang dauert, das einen aber in der Erinnerung ein Leben lang begleitet, hat sie in einem Interview gesagt. Schöner läßt sich kaum beschreiben, wie es einem geht, wenn man aus dem Kino kommt. PETER KÖRTE

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG