Nicht lieferbar

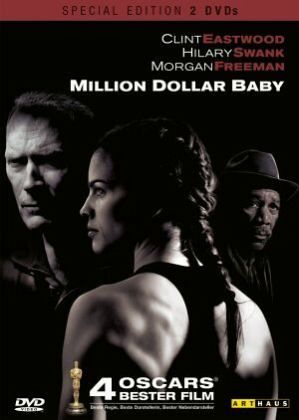

Million Dollar Baby/Special Edition

Million Dollar Baby

Vorlage: Toole, F. X.;Regie: Eastwood, Clint

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Frankie Dunn (Clint Eastwood) hat sein Leben lang im Ring verbracht - als Trainer und Manager hat er etliche legendäre Boxer betreut. Die entscheidende Regel, die er seinen Fightern beibringt, befolgt er auch selbst: Wichtiger als alles andere ist die eigene Deckung. Weil Frankie sehr darunter leidet, dass seine Tochter sich von ihm abgewendet hat, ist er schon seit vielen Jahren keine engere Beziehung mehr eingegangen. Nur einer darf sich sein Freund nennen: Ex-Boxer Scrap (Morgan Freeman), der in Frankies Trainingscenter nach dem Rechten sieht und genau weiß, dass unter der harten Schale e...

Frankie Dunn (Clint Eastwood) hat sein Leben lang im Ring verbracht - als Trainer und Manager hat er etliche legendäre Boxer betreut. Die entscheidende Regel, die er seinen Fightern beibringt, befolgt er auch selbst: Wichtiger als alles andere ist die eigene Deckung. Weil Frankie sehr darunter leidet, dass seine Tochter sich von ihm abgewendet hat, ist er schon seit vielen Jahren keine engere Beziehung mehr eingegangen. Nur einer darf sich sein Freund nennen: Ex-Boxer Scrap (Morgan Freeman), der in Frankies Trainingscenter nach dem Rechten sieht und genau weiß, dass unter der harten Schale ein weicher Kern steckt: Seit 23 Jahren besucht Frankie fast täglich die heilige Messe und bittet um Vergebung, die ihm aber bisher nicht gewährt worden ist.

Doch dann taucht Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) in seinem Trainingscenter auf.

Maggie hat es nie leicht gehabt, aber sie besitzt etwas, was die wenigsten je erreichen: Sie weiß, was sie will, und sie geht jedes Risiko ein, um es zu bekommen. Maggies Leben ist ein ständiger Kampf, und sie bewährt sich täglich neu mit unbändigem Talent, unbeirrbarer Entschlossenheit und erstaunlicher Willenskraft. Mehr als alles andere wünscht sie sich jedoch, dass jemand an sie glaubt.

Aber gerade diese Verantwortung lehnt Frankie strikt ab - vom Risiko ganz zu schweigen. Er redet nicht um den heißen Brei herum: Maggie ist schon zu alt, und außerdem trainiert Frankie keine Frauen. Doch weil sie keine Wahl hat, lässt sie sich von seiner Ablehnung nicht abschrecken. Maggie ist nicht bereit, ihren Traum aufzugeben, vielleicht kann sie es einfach nicht. Jedenfalls trainiert sie täglich bis zum Umfallen, wobei nur Scrap ihr Mut macht. Schließlich lässt Frankie sich von ihrer Hartnäckigkeit erweichen und erklärt sich widerstrebend bereit, sie unter seine Fittiche zu nehmen.

Während die beiden sich gegenseitig abwechselnd anfeuern oder zur Weißglut bringen, merken sie bald, dass sie aus demselben Holz geschnitzt sind: Es gelingt ihnen, die schmerzliche Vergangenheit hinter sich zu lassen, und im Team wachsen sie endlich zu der Familie zusammen, die beide seit langem vermissen. Noch ahnen sie nicht, dass ihnen ein Kampf bevorsteht, der mehr Konzentration und Mut von ihnen verlangt, als sie sich vorstellen können.

Doch dann taucht Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) in seinem Trainingscenter auf.

Maggie hat es nie leicht gehabt, aber sie besitzt etwas, was die wenigsten je erreichen: Sie weiß, was sie will, und sie geht jedes Risiko ein, um es zu bekommen. Maggies Leben ist ein ständiger Kampf, und sie bewährt sich täglich neu mit unbändigem Talent, unbeirrbarer Entschlossenheit und erstaunlicher Willenskraft. Mehr als alles andere wünscht sie sich jedoch, dass jemand an sie glaubt.

Aber gerade diese Verantwortung lehnt Frankie strikt ab - vom Risiko ganz zu schweigen. Er redet nicht um den heißen Brei herum: Maggie ist schon zu alt, und außerdem trainiert Frankie keine Frauen. Doch weil sie keine Wahl hat, lässt sie sich von seiner Ablehnung nicht abschrecken. Maggie ist nicht bereit, ihren Traum aufzugeben, vielleicht kann sie es einfach nicht. Jedenfalls trainiert sie täglich bis zum Umfallen, wobei nur Scrap ihr Mut macht. Schließlich lässt Frankie sich von ihrer Hartnäckigkeit erweichen und erklärt sich widerstrebend bereit, sie unter seine Fittiche zu nehmen.

Während die beiden sich gegenseitig abwechselnd anfeuern oder zur Weißglut bringen, merken sie bald, dass sie aus demselben Holz geschnitzt sind: Es gelingt ihnen, die schmerzliche Vergangenheit hinter sich zu lassen, und im Team wachsen sie endlich zu der Familie zusammen, die beide seit langem vermissen. Noch ahnen sie nicht, dass ihnen ein Kampf bevorsteht, der mehr Konzentration und Mut von ihnen verlangt, als sie sich vorstellen können.