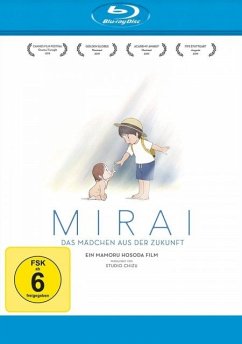

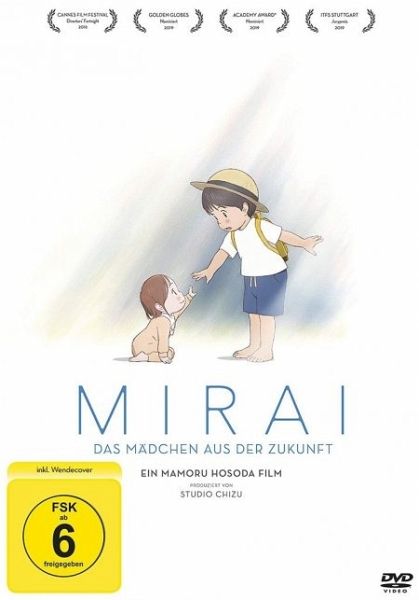

Mirai Mädchen Aus Der Zukunft

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

11,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

Der vierjährige Kun wächst unbeschwert auf - bis seine kleine Schwester Mirai geboren wird. Von nun an steht er nicht mehr allein im Mittelpunkt, sondern muss sich die Aufmerksamkeit seiner Eltern hart erkämpfen. Zu allem Überfluss schimpfen sie ständig mit ihm, und mit dem Baby kann er nicht mal richtig spielen! Doch immer, wenn Kun besonders wütend wird, geschehen im Garten des Hauses magische Dinge. So begegnet er dem Familienhund in menschlicher Gestalt, seinem längst verstorbenen Urgroßvater, und plötzlich sogar seiner Schwester in Teenagergestalt: der Mirai aus der Zukunft! In d...

Der vierjährige Kun wächst unbeschwert auf - bis seine kleine Schwester Mirai geboren wird. Von nun an steht er nicht mehr allein im Mittelpunkt, sondern muss sich die Aufmerksamkeit seiner Eltern hart erkämpfen. Zu allem Überfluss schimpfen sie ständig mit ihm, und mit dem Baby kann er nicht mal richtig spielen! Doch immer, wenn Kun besonders wütend wird, geschehen im Garten des Hauses magische Dinge. So begegnet er dem Familienhund in menschlicher Gestalt, seinem längst verstorbenen Urgroßvater, und plötzlich sogar seiner Schwester in Teenagergestalt: der Mirai aus der Zukunft! In den kleinen Abenteuern, die Kun dabei erlebt, lernt er einiges über sich selbst - und vor allem auch, dass das Leben mit Mirai gar nicht so schlimm ist wie gedacht ...