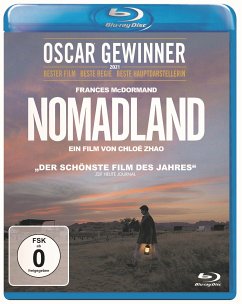

NOMADLAND erzählt die Geschichte von Fern (Frances McDormand), die wie viele in den USA nach der großen Rezession 2008 alles verloren hat. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Industriestadt im ländlichen Nevada packt Fern ihre Sachen und bricht in ihrem Van auf, ein Leben außerhalb der konventionellen Regeln als moderne Nomadin zu erkunden.

Bonusmaterial

Das vergessene Amerika Zusätzliche Szenen Telluride Film Festival: Frances McDormand und Chloé Zhao stellen sich den Fragen

Nach acht langen Monaten Wartezeit ist es endlich so weit: Am 1. Juli werden die Kinos in Deutschland wiedereröffnet. Mit Abstand, mit Maske, teilweise auch mit Tests. Aber es gibt viele neue, lohnende Filme. Große und laute, kleine und kühle, berührende und romantische, dokumentarische, preisgekrönte und politische - Filme, die zeigen, warum wir das Kino brauchen. Sechs von ihnen, die von Donnerstag an zu sehen sein werden, möchten wir Ihnen hier vorstellen.

Nomadland.

Vermutlich ist dies der bekannteste ungesehene Film des Jahres in Deutschland, weil er schon im April den Oscar für den besten Film, die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Chloé Zhaos "Nomadland" hat nun zwar einen Spielfilm-Oscar bekommen, ist aber, streng genommen, ein Hybrid aus Spielfilm und Dokumentation. Darin liegt seine Originalität im Mainstream - und das ist zugleich seine Schwäche.

Zhao erzählt die Geschichte von Fern (Frances McDormand), die nach dem Tod ihres Mannes ihre Heimatstadt in Nevada verlässt, wo es keine Arbeit mehr gibt. Im Wohnmobil fährt sie durch ein ländliches Amerika der weiten Himmel und leeren Räume. Sie nimmt alle möglichen Jobs an, und sie merkt schnell, dass es noch viele andere gibt, die wie sie nicht obdachlos ("homeless"), sondern bloß ohne Haus ("houseless") sind. In dieser Geschichte einer Reise steckt das Portrait eines anderen Amerikas, in dem es möglich scheint, fern von den Metropolen und am Rande der bürgerlichen Gesellschaft eine karge nomadische Existenz am Existenzminimum zu führen.

Die Menschen, denen Fern begegnet, bilden eine eigene subsidiäre Gemeinschaft ohne Hierarchien, was sich ganz in der amerikanischen Tradition des Kommunitarismus bewegt. Sie helfen einander und sind ihr eigenes Netzwerk. Als ihr Wohnmobil kaputt geht, reist Fern kurz zu ihrer Schwester. Die bietet ihr an zu bleiben, doch Fern schlägt das Angebot, wieder sesshaft zu werden, ebenso aus wie das eines Mannes (David Strathairn), den sie bei einem ihrer Jobs kennenlernt. Sie muss weiter. Und das Ringen um diese Entscheidungen spiegelt sich im Gesicht der fabelhaften Frances McDormand, das eine rauere, intensivere Landschaft zeigt als die oft ins Pittoreske driftenden Bilder von Lagerfeuer und gewaltigen Sonnenuntergängen.

Dieser romantisierende Blick erfasst leider nicht allein die Natur. Er greift auf die Menschen über. McDormand ist fast die einzige Schauspielerin unter lauter Laien, die sich selbst spielen, die ihre Geschichten erzählen, und auf Grund dieser Lebensgeschichten wurden sie auch für den Film gecastet. Zugleich werden diese Geschichten immer wieder der Dramaturgie unterworfen, die Ferns Story vorgibt. Man muss deshalb nicht behaupten, dass der Film diese modernen Nomaden und ihre Welt ausbeute; aber er funktionalisiert sie für eine Fiktion, die das Leben und die Einsamkeit an den gesellschaftlichen Rändern mit leicht verklärendem Blick schildert. Der Film hat die besten Absichten, aber das ist manchmal nicht genug. Peter Körte.

Courage.

Drei Menschen aus Belarus stehen für die Millionen, die das System Lukaschenko loswerden wollen: Denis, Maryna und Pavel. Als Schauspieler im Belarus Free Theatre haben sie schon lange deutliche Oppositionsarbeit gemacht. Der Dokumentarfilm von Aliaksei Paluyan wollte ein Porträt dieses Theaters machen, er begann, mit Denis, Maryna und Pavel zu filmen, und wurde dann von den Ereignissen des Jahres 2020 gleichsam mitgerissen.

Eigentlich wollte er drei Helden einer Zivilgesellschaft porträtieren, die schon vor mehr als zwanzig Jahren mutig für die Freiheit eintrat. Doch plötzlich stand er inmitten der riesigen Massen, die gegen den Wahlbetrug des Langzeitmachthabers in dem kleinen Nachfolgestaat der Sowjetunion protestierten. Was auf dem Spiel steht, wird aus einer Frage deutlich, die Maryna stellt: "Was ist besser für unser Kind? In einem freien Land aufzuwachsen oder als Halbwaise?" Die Alternative ist schief, denn im schlimmsten Fall könnte das Kind in einem unfreien Land aufwachsen, also unter den fortgesetzten Bedingungen der gegenwärtigen Herrschaft, und dabei auch noch durch die Repressionen die Mutter verlieren. Leider ist das angesichts der dramatischen Lage in Putins Vasallenstaat keine Übertreibung.

"Courage" zeigt den Alltag der Protestbewegung, zum Beispiel in Szenen, in denen Menschen vor den Gefängnissen warten, um ihre Angehörigen in Empfang zu nehmen. Die Stimmung ist bang, aber immer noch geprägt durch den großen Aufbruch, den die Menschen von Belarus im Sommer 2020 erlebten. Das Theater arbeitet an einer Inszenierung, die aus London über Skype angeleitet wird. Der Regisseur ist schon lange im Exil, arbeitet aber unverdrossen weiter. Man fühlt sich ein wenig an die Allegorien erinnert, in denen zu Zeiten der kommunistischen Regime die Hoffnungen auf Freiheit verschlüsselt werden mussten.

Neulich hatte "Courage" beim Berlinale Summer Special Publikumspremiere. Das Festival, das während des Kalten Kriegs eine wichtige Brückenfunktion zwischen Ost und West hatte, hat für Menschen aus Belarus nun einen anderen Aspekt, wie Aliaksei Paluyan in einem Interview sagte: Für sie ist ihre Hauptstadt Minsk das neue Berlin, eine Stadt an der Systemgrenze, wobei es nicht mehr um Kommunismus gegen liberale Demokratie geht, sondern um eine Graswurzelbewegung gegen nackten Despotismus. Lukaschenko ist immer noch im Amt.

Die Menschen in Belarus werden noch viel Courage brauchen. Und viel Unterstützung durch Deutschland. Aliaksei Paluyan, der in Kassel Kunst studiert, wird den Film durch die Republik begleiten und Auskunft geben über den aktuellen Stand der Revolution der Würde in seinem Land. Bert Rebhandl.

Judas and the Black Messiah.

William O'Neal war 18 Jahre alt, als er es mit der Polizei zu tun bekam. Er war mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen, kein großes Delikt, aber genug, um ihn hinter Gitter zu bringen. Das FBI hatte andere Pläne mit ihm. Es war das Jahr 1968, und ein junger Afroamerikaner, gegen den man etwas in der Hand hatte, konnte sich vielleicht als nützlich erweisen. O'Neal wurde zu einem Informanten. Er brauchte dazu nur ein Auto. Als Chauffeur und später als Security Captain wurde er zu einer allgegenwärtigen Figur in der Black Panther Party von Illinois. Er war ständig an der Seite von Fred Hampton, dem charismatischen Agitator, der sich für eine revolutionäre Politik starkmachte. O'Neal war eine "Ratte", ein "snitch" ("Spitzel") in einer Zeit, in der in den radikalen Gruppen das allergrößte Misstrauen herrschte. Zeitgenössische Filme wie "Uptight" von Jules Dassin oder "Ice" von Robert Kramer zeugen davon.

O'Neal wurde zum Judas neben dem "Schwarzen Messias" Fred Hampton: So spitzt es der Filmtitel "Judas and the Black Messiah" zu. Wie bei Jesus und Judas kreist die Geschichte letztlich um ein Geheimnis. Denn es ist zwar genau belegt, welche Rolle O'Neal in den Monaten bis zu der Ermordung von Hampton spielte, es bleibt aber in der Darstellung von Regisseur Shaka King relativ undeutlich, was für ein Mensch er eigentlich war. Das ist umso bedeutsamer, als im Abspann dann noch das einzige Interview zu sehen ist, das O'Neal später gegeben hat (es ist auf der Vimeo-Seite der Washington Library Universities zu finden). Er rechtfertigt sich darin mit dem rätselhaften Satz "I was part of the struggle".

Fred Hampton wurde am 4. Dezember 1969 im Schlaf de facto hingerichtet, in einem der skandalösesten Akte von Polizeigewalt in der amerikanischen Geschichte. O'Neal hatte ihm noch heimlich ein Beruhigungsmittel verabreicht, um ihn zu einem wehrlosen Opfer zu machen. "Judas and the Black Messiah" ist nun vor allem ein Porträt des großen Bürgerrechtlers, gespielt von Daniel Kaluuya, der seit "Get Out" ein Superstar ist und der sowohl den Enthusiasmus wie auch die Disziplin von Hampton sehr intensiv erlebbar macht. Es ist die Gegenseite, mit der Shaka King (er hat gemeinsam mit Will Berson auch das Drehbuch geschrieben) sich schwertut: Das gesellschaftliche Klima, in dem der Rassismus der Institutionen so brutal gedeihen konnte, bleibt undeutlich, ein paar Verweise auf Präsident Nixon und das allgegenwärtige Wort "pigs" für Polizisten helfen nicht darüber hinweg, dass O'Neal und sein Gegenüber Roy Mitchell (Jesse Plemons) in einem Leerraum zu agieren scheinen. Dazu kommt eine groteske Rolle für Martin Sheen, der dem im amerikanischen Kino schon häufig angeklagten FBI-Direktor J. Edgar Hoover einmal mehr eine hässliche Fratze verleiht.

Daniel Kaluuya und der eigentümlich ungerührt agierende LaKeith Stanfield in der Rolle von William O'Neal waren beide für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Kaluuya gewann verdient, und damit ist eigentlich das Wesentliche über "Judas and the Black Messiah" gesagt, einen Film, der mehr Sinn hat für revolutionäre Eindeutigkeit als für die Zerrissenheit seines negativen Helden. breb.

Ich bin dein Mensch.

Wenn im Kino Androiden, Roboter und Replikanten auftauchen, wollen Menschen wissen, wer sie sind. Zum Beispiel, ob das angebliche Mängelwesen glücklicher wäre, wenn es seine Mängel in einer besseren Version seiner selbst kompensieren könnte; oder ob nicht gerade Imperfektion und Unberechenbarkeit den Menschen zum Menschen machen und ein perfekter Android nur eine Bedrohung wäre. Der Titel von Maria Schraders Film "Ich bin dein Mensch" scheint eher den Geltungsanspruch des Androiden zu formulieren, der uns ebenbürtig sein will.

Alma (Maren Eggert), eine Frau von Anfang vierzig, soll zwei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter verbringen, den man als ihren idealen Partner programmiert hat, und anschließend einen Bericht schreiben, ob man Androiden künftig Menschenrechte zuerkennen solle. Sie hat keine Lust, lässt sich aber darauf ein, weil sie auf diesem Wege neue Forschungsgelder erhalten soll. Was nun ausgerechnet eine Keilschriftexpertin für dieses Gutachten qualifiziert, bleibt nebulös - sorgt allerdings für hübsche Schauwerte, weil sich aus dem Job Drehorte im Pergamonmuseum und in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel ergaben. Schrader lässt dieses odd couple ganz genregerecht im

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Rahmen einer romantischen Komödie agieren, deren Bewegungsprinzip das Spiel aus Anziehung und Abstoßung ist. Alma wehrt sich gegen die abgegriffenen Flirtroutinen, die in Toms Betriebssystem vorgesehen sind, sie spottet über seine Sensoren, die erotische Reaktionen auslösen sollen, und probiert es dann doch mal aus.

Das ist nicht ohne Situationskomik. Und Maren Eggert, die den Darstellerpreis der Berlinale erhielt, überzeugt ebenso wie Dan Stevens, der seinen Humanoiden souverän auf dem Grat zwischen zu viel und zu wenig Künstlichkeit hält. Es ist nur alles ein wenig zu ausgewogen, zu schematisch ausgedacht, als sei beim Drehbuch auch ein Algorithmus im Spiel gewesen. Almas seniler Vater muss als Repräsentant für Kontingenz und Menschlichkeit herhalten, und der Junge, für den Alma als Pubertierende schwärmte, soll noch immer ihre große Sehnsucht verkörpern. Da kann auch das beste Update für den Androiden nicht viel ausrichten. Und dass am Ende Alma ihr Gutachten aus dem Off spricht, in dem alles erklärt und gesagt wird, was jeder schon längst kapiert hat, macht den Film dann doch zu einer eher faden Angelegenheit. pek.

Der Spion.

Für die Dienstreise in die Sowjetunion bekommt Greville Wynne noch eine scherzhafte Bemerkung seiner Ehefrau mit auf dem Weg: "Stay out of the Gulag, Darling!" Es ist ein Satz, der seine Erfüllung vor sich her trägt. Denn ein Handelsreisender, der in den frühen sechziger Jahren zwischen Moskau und London unterwegs war, musste sowieso vorsichtig sein. Und wenn er sich dann noch als Amateur für den britischen Geheimdienst rekrutieren ließ, musste er wirklich auf alles gefasst sein, auch wenn der Gulag ein gutes Jahrzehnt nach Stalins Tod vielleicht nicht mehr ganz so furchtbar gewesen sein mag.

Wynne ist einer von zwei Helden, deren Lied der Film "Der Spion" ("The Courier") von Dominic Cooke singt. Der andere ist Oleg Penkovsky, ein hoher Beamter in der Sowjetunion, der auch Zugang zu militärischen Geheimnissen hat. Historischer Hintergrund sind die Monate, die in der Kuba-Krise von 1962 gipfelten, also eine Zeit, in der die Welt so nahe an einem Atomkrieg war wie vielleicht nie zuvor oder danach. Das ist jedenfalls die Suggestion von Bedrohung, auf die das Drehbuch von Tom O'Connor setzt: Wer sich den Film ansieht, stattet damit auch noch den tatsächlichen Helden der großen Zeit der Spionage ein Stück Dankbarkeit ab. Benedict Cumberbatch und Merab Ninidze sind ein gutes Paar. Wenn sie in Moskau gemeinsam eine Ballettvorstellung besuchen, dann hat das wirklich etwas von dem Pathos einer schicksalhaften Beziehung.

Im Übrigen folgt "Der Spion" den Konventionen des Ausstattungskinos. Die Sowjetunion wird im Rückblick immer pittoresker, ein einmal aufgebautes altes Flugzeug kommt mehrfach zu Ehren, auch in der spannendsten, weil für die Gegenwart beziehungsreichsten Szene: Wynne hat die Passkontrolle schon passiert, die Maschine ist startklar, doch es gibt eine Verzögerung. Er begreift natürlich, dass er selbst die Verzögerung ist. Das sieht man nicht ohne Unbehagen in einer Zeit, in der Diktatoren Flugzeuge zu Landungen zwingen oder am Starten hindern, in denen Menschen sitzen, die ihnen unangenehm sind. "Der Spion" erinnert an eine Ära, in der Zivilcourage eine Menschheitsfrage war. Das ist sie heute immer noch, aber die Gulags sind viel unübersichtlicher. breb.

The Trouble with Being Born.

Vom Unheimlichen, das sich seit E.T.A. Hoffmanns "Sandmann" bei der Vorstellung eines künstlichen Menschen einstellt, der von einem realen Menschen kaum zu unterscheiden ist, will "Ich bin dein Mensch" nichts wissen. In Sandra Wollners Film überfällt es einen vom ersten Moment an. Seltsame, kaum identifizierbare Geräusche, Dunkelheit, ein Mann am Pool, ein Haus am Waldrand, ein etwa zehnjähriges Mädchen, das man ganz genau anschauen muss, bis man merkt, was nicht stimmt. Zu glatt die Haut, zu glatt das Haar, zu fremd Stimme und Intonation.

Es ist ein Film, der komplett im "uncanny valley" spielt, dem "unheimlichen Tal", das in der Robotik den in einem Kurvendiagramm sichtbaren Effekt bezeichnet, dass menschliche Akzeptanz für Roboter jäh abfällt, wenn diese dem Menschen zu sehr ähneln. Es ist nicht nur befremdlich, dass dieses androide Wesen dem Vater die vor zehn Jahren verschwundene Tochter ersetzen soll; es ist zugleich Objekt seiner pädophilen Begierden. Sandra Wollner findet dafür Blickwinkel und Gesten, die Sekundenbruchteile harmlos erscheinen, um dann Entsetzen und Ekel auszulösen.

Die künstliche Elli mit dem starren Blick und den koketten Posen ist mit Sätzen programmiert, sie lernt ständig neue dazu, und wenn man sie hört und sieht, wenn man die Abwesenheit einer Frau/Mutter registriert, ist sofort die Frage, ob nicht das verschwundene Mädchen schon ein Missbrauchsopfer war, an dessen Stelle ein Sexroboter getreten ist. Die Atmosphäre im Haus fern der Stadt hat etwas Diffuses, ein Halbdunkel umgibt diese gespenstische Dyade.

Dann geht ein Riss durch den Film, weil der Elli-Ersatz einfach mitten in der Nacht abhaut und aufgelesen wird von einem Mann, der es/sie zu seiner Mutter bringt. Sie soll ihr den früh verstorbenen Bruder verkörpern, an dessen Tod die alte Frau sich schuldig fühlt. Es braucht nur ein Update und paar Handgriffe, dann ist die Simulation eines Jungen da. Die alte Frau in ihrem trostlosen Plattenbau will diesen Emil nicht, der nachts nach ihr ruft, "Papa" und rätselhafte Sätze sagt, weil im Betriebssystem noch immer Elli-Sätze gespeichert sind.

Der Titel des Films kaschiert, dass er auf ein Buch des großen Pessimisten Emil Cioran anspielt: "Vom Nachteil, geboren zu sein". Es ist Sandra Wollners Abschlussarbeit an der Filmakademie Ludwigsburg. Man kann den Film im heißen Sommer sehen und frösteln; da ist ein Unbehagen, das so schnell nicht vergeht. Doch er hat die visuelle und akustische Form, die diese Geschichte verlangt. Er ist eine Zumutung. Man sollte sie sich antun. pek

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG

FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG