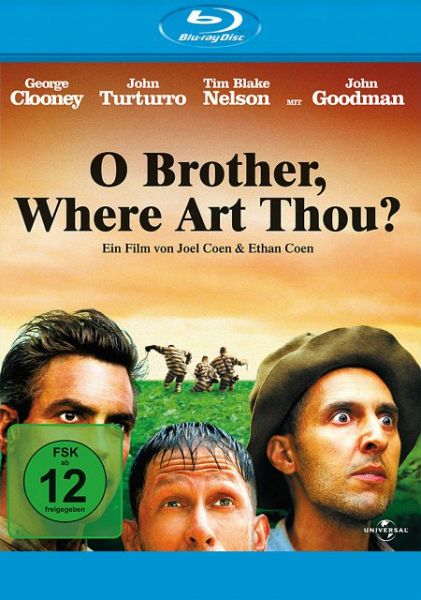

O Brother, Where Art Thou? - Eine Mississippi-Odyssee

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

14,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

7 °P sammeln!

Der elegante, wortgewandte Ulysses Everett McGill (George Clooney) hat vom Steineklopfen auf der Gefängnisfarm in Mississippi genug und flüchtet kurz entschlossen - gekettet an seine beiden Mitgefangenen, den übellaunigen Pete (John Turturro) und den gutmütigen, etwas dümmlichen Delmar (Tim Blake Nelson). Alle drei haben wenig zu verlieren und viel zu gewinnen, zum Beispiel die vergrabene Beute aus einem Geldtransporter-Überfall, bevor diese für immer von den Fluten davon gespült wird. So machen sich die drei unfreiwilligen Helden in diesem schrägen, außergewöhnlichen Film auf in das Abenteuer ihres Lebens. Besetzt mit skurrilen Charakteren wie einem blinden Propheten, verführerischen Sirenen und einem einäugigen Bibelverkäufer (John Goodman) beginnt eine Odyssee aus Verfolgungsjagden, falschen Fährten, Fehlschlägen und Verrat, die ihr Publikum vom ersten bis zum letzten Moment mit haarsträubenden Wendungen amüsiert.

Mitten in der Depressionszeit, mitten in Mississippi, mitten in einem Maisfeld: Angeführt von dem redegewandten Everett Ulysses McGill (George Clooney) gelingt drei Häftlingen die Flucht aus einer Sträflingskolonne. Everett hat seine Kumpanen Delmar (Tim Blake Nelson) und Pete (John Turturro) mit der Aussicht auf einen sagenhaften Goldschatz zur Flucht überredet. Doch zunächst hat das chaotische Trio noch ganz andere Sorgen - denn auf ihrem Weg in die Freiheit warten jede Menge seltsame Zeitgenossen auf sie. Da wären zum Beispiel verführerische Sirenen, die am Flußufer lauern, ein einäugiger Bibelverkäufer (John Goodman), dem man besser nicht trauen sollte und der blinde Chef einer Plattenfirma, bei dem das Trio so ganz nebenbei den Überraschungshit des Jahres aufnimmt. Als schließlich Delmar und Pete erfahren, dass der versprochene Goldschatz gar nicht existiert, sondern Everett nur schnellstens zu seiner Ex-Frau Penny (Holly Hunter) will, um deren neuerliche Hochzeit zu verhindern, sitzen die drei erst so richtig in der Tinte ...

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.