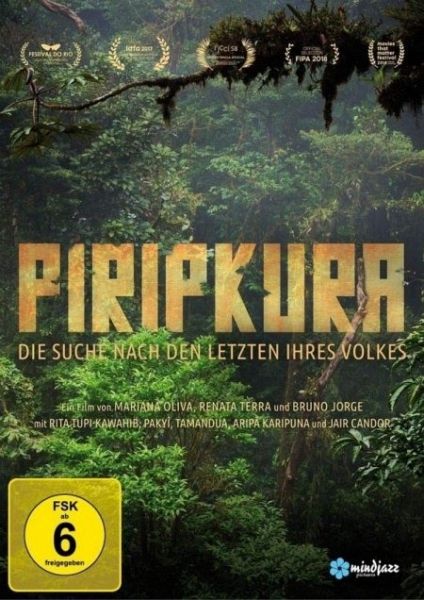

Piripkura - Die Suche nach den Letzten ihres Volkes

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

17,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

9 °P sammeln!

Die letzten beiden Angehörigen des indigenen Volkes der Piripkura leben inmitten des Amazonas-Regenwalds in Brasilien. Eine seit 1998 von ihnen entzündete, und seitdem ununterbrochen brennende Fackel ist ihr wertvollster Besitz, und der Schutzstatus des von ihnen bewohnten Waldgebiets beruht auf ihrem Überleben.Gewaltsam wird das Amazonasgebiet nach und nach von unkontrollierten Abholzungen zerstört. Um das Regenwaldgebiet des indigenen Volkes der Piripkura zu beschützen, muss Jair Candor, Koordinator der brasilianischen Indigenenschutzbehörde (FUNAI), beweisen, dass die letzten beiden �...

Die letzten beiden Angehörigen des indigenen Volkes der Piripkura leben inmitten des Amazonas-Regenwalds in Brasilien. Eine seit 1998 von ihnen entzündete, und seitdem ununterbrochen brennende Fackel ist ihr wertvollster Besitz, und der Schutzstatus des von ihnen bewohnten Waldgebiets beruht auf ihrem Überleben.

Gewaltsam wird das Amazonasgebiet nach und nach von unkontrollierten Abholzungen zerstört. Um das Regenwaldgebiet des indigenen Volkes der Piripkura zu beschützen, muss Jair Candor, Koordinator der brasilianischen Indigenenschutzbehörde (FUNAI), beweisen, dass die letzten beiden überlebenden Männer noch existieren. Gemeinsam mit einer Film-Crew und mit Rita, der letzten Verwandten der Beiden, begibt er sich in die Tiefen des Tropenwalds auf die Suche nach Pakyî und Tamandua.

Gewaltsam wird das Amazonasgebiet nach und nach von unkontrollierten Abholzungen zerstört. Um das Regenwaldgebiet des indigenen Volkes der Piripkura zu beschützen, muss Jair Candor, Koordinator der brasilianischen Indigenenschutzbehörde (FUNAI), beweisen, dass die letzten beiden überlebenden Männer noch existieren. Gemeinsam mit einer Film-Crew und mit Rita, der letzten Verwandten der Beiden, begibt er sich in die Tiefen des Tropenwalds auf die Suche nach Pakyî und Tamandua.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.