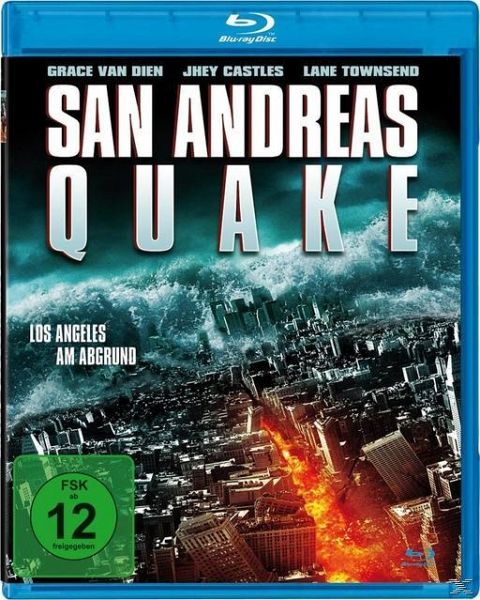

San Andreas Quake

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

Nach den Berechnungen einer Seismologin (Jhey Castles) wird die San Andreas-Verwerfung aktiv. Sie warnt die Fachwelt vor einem nie dagewesenen Beben. Ihren Zahlen nach wird das Beben 12,7 auf der nach oben offenen Richter-Skala erreichen. Obwohl alle wissen, dass es jederzeit dazu kommen kann schenkt ihr niemand Beachtung, stattdessen wird sie von ihren Kollegen verhöhnt. Auf sich allein gestellt versucht sie, sich, ihre Familie und ihre engsten Freunde zu retten, bevor die Wucht des Bebens Los Angeles auseinanderbrechen lässt und die gesamte Westküste in den Fluten des Pazifiks versinken w...

Nach den Berechnungen einer Seismologin (Jhey Castles) wird die San Andreas-Verwerfung aktiv. Sie warnt die Fachwelt vor einem nie dagewesenen Beben. Ihren Zahlen nach wird das Beben 12,7 auf der nach oben offenen Richter-Skala erreichen. Obwohl alle wissen, dass es jederzeit dazu kommen kann schenkt ihr niemand Beachtung, stattdessen wird sie von ihren Kollegen verhöhnt. Auf sich allein gestellt versucht sie, sich, ihre Familie und ihre engsten Freunde zu retten, bevor die Wucht des Bebens Los Angeles auseinanderbrechen lässt und die gesamte Westküste in den Fluten des Pazifiks versinken wird. Ein verzweifeltes Rennen gegen die Zeit beginnt. Die Erdbebengefahr, die von der San Andreas-Verwerfung ausgeht, ist alles andere als Fiktion: Die Kontinentalplattengrenze, an der sich San Francisco langsam auf Los Angeles zubewegt, ist eine tickende Zeitbombe. Bereits 1906 löste sie das große Erdbeben von San Francisco aus, das 3000 Menschen tötete und 80% der Stadt zerstörte. Auch heute warten Geologen auf das nächste große Erdbeben, denn die Spannung zwischen den tektonischen Platten hat bereits seit 2006 das kritische Level überschritten, auch wenn das Hauptgefahrengebiet mittlerweile im mexikanischen Teil von Südkalifornien liegt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.