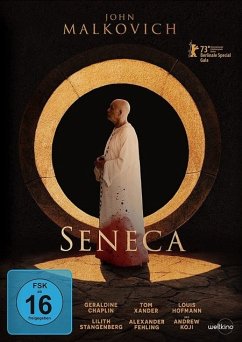

Seneca

PAYBACK Punkte

9 °P sammeln!

Als Ziehvater und Vordenker des späteren Kaisers Nero ist Seneca maßgeblich am Aufstieg des selbstgefälligen jungen Tyrannen beteiligt. Der Philosoph, bekannt für seine großen Reden über Verzicht und Milde, gehört selbst zu den reichsten Männern im alten Rom. Doch als eines Tages der Schüler seines Lehrers überdrüssig wird, befehligt Nero Seneca, sich selbst zu töten. Ist dieser bereit für einen ehrenhaften Freitod oder bleibt noch etwas Zeit für ein paar philosophische Ausschweifungen und spitzzüngige Lektionen?