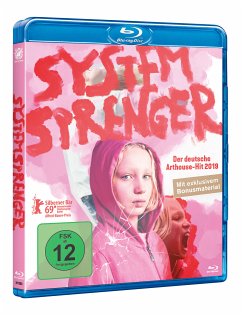

Systemsprenger

PAYBACK Punkte

8 °P sammeln!

Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei Mama wohnen! Doch Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.