DVD

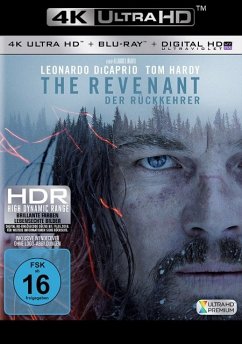

The Revenant - Der Rückkehrer

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

Inspiriert von einer wahren Geschichte ist THE REVENANT – DER RÜCKKEHRER ein Filmerlebnis, das tief unter die Haut und mitten in die Eingeweide der Zuschauer zielt. Oscar®-Preisträger Alejandro González Iñárritu (Birdman, Babel), der auch mit für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, inszeniert das monumentale Survival-Abenteuer eines einzelnen Mannes und eine Geschichte von der außergewöhnlichen Kraft des menschlichen Geistes.

Bei einer Expedition tief in der amerikanischen Wildnis wird der legendäre Jäger und Abenteurer Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) von einem Bären attackiert und von seinen Jagdbegleitern, die überzeugt sind, dass er dem Tod geweiht ist, zurückgelassen. In seinem Überlebenskampf erleidet Glass nicht nur unerträgliche Qualen, er muss auch erleben, dass sein vermeintlicher Beschützer John Fitzgerald (Tom Hardy) ihn verrät, beraubt und im Stich lässt.

Angetrieben von der Liebe zu seiner Familie und einem schier übermenschlichen Willen zu überleben, um diesen Verrat zu rächen, kämpft Glass sich durch einen unerbittlichen Winter und eine feindliche Wildnis zurück ins Leben.

Bei einer Expedition tief in der amerikanischen Wildnis wird der legendäre Jäger und Abenteurer Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) von einem Bären attackiert und von seinen Jagdbegleitern, die überzeugt sind, dass er dem Tod geweiht ist, zurückgelassen. In seinem Überlebenskampf erleidet Glass nicht nur unerträgliche Qualen, er muss auch erleben, dass sein vermeintlicher Beschützer John Fitzgerald (Tom Hardy) ihn verrät, beraubt und im Stich lässt.

Angetrieben von der Liebe zu seiner Familie und einem schier übermenschlichen Willen zu überleben, um diesen Verrat zu rächen, kämpft Glass sich durch einen unerbittlichen Winter und eine feindliche Wildnis zurück ins Leben.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Produktdetails

- Anzahl: 1 DVD

- Hersteller: 20th Century Fox Home Entertainment

- Gesamtlaufzeit: 150 Min.

- Erscheinungstermin: 19. Mai 2016

-

- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

- Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch

- Regionalcode: 2

- Bildformat: 2.40:1 / SDTV 576i (PAL) / Anamorph

- Tonformat: Deutsch DD 5.1 ...

- EAN: 4010232068064

- Artikelnr.: 44396135

Herstellerkennzeichnung

LEONINE Distribution GmbH

Taunusstrasse 21

80807 München

www.leoninedistribution.com

Für seine Hauptrolle im Western-Thriller „The Revenant – Der Rückkehrer“ hat Leonardo DiCaprio endlich einen Oscar erhalten – völlig zu Recht. Denn nicht zuletzt dank seiner intensiven Darstellung ist „The Revenant“ ein mitreißender, …

Mehr

Für seine Hauptrolle im Western-Thriller „The Revenant – Der Rückkehrer“ hat Leonardo DiCaprio endlich einen Oscar erhalten – völlig zu Recht. Denn nicht zuletzt dank seiner intensiven Darstellung ist „The Revenant“ ein mitreißender, spannender Film. Wie er den Überlebenskampf des schwer verletzten Trappers Hugh Glass darstellt, seine unglaublichen Leiden und seinen unbändigen Willen auf Rache, ist einfach klasse. Bei einigen Szenen – sei es der blutige Arikaree-Angriff zu Beginn des Films, der minutenlange Grizzlyangriff, oder die Behandlung von Glass Wunden – leidet man als Zuschauer fast körperlich mit, das Hinsehen schmerzt. Dafür kann man sich an den wunderschönen, winterlichen Landschaftsaufnahmen wiederum fast nicht sattsehen. Der ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnete Kameramann Emmanuel Lubezki hat hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ebenfalls hervorzuheben ist Tom Hardys grandiose Darstellung des gewissenlosen Widersachers John Fitzgerald. Toller Film!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

+++Spektakuläre Bilder eines existenzialistischen Überlebenskampfes+++

In den 1820ern zieht der legendäre Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) durch die Weiten der USA, wo er mit einer von Captain Andrew Henry (Domhnall Gleeson) angeführten Expedition dabei ist, den Missouri …

Mehr

+++Spektakuläre Bilder eines existenzialistischen Überlebenskampfes+++

In den 1820ern zieht der legendäre Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) durch die Weiten der USA, wo er mit einer von Captain Andrew Henry (Domhnall Gleeson) angeführten Expedition dabei ist, den Missouri River zu erforschen. Am Fluss hat er einen unachtsamen Moment – den ein Grizzly ausnutzt, ihn übel zuzurichten. Glass schwebt in Lebensgefahr. Seine Begleiter, unter ihnen der raubeinige John Fitzgerald (Tom Hardy) und der junge Jim Bridger (Will Poulter), glauben nicht, dass er den Vorfall überleben wird und als sie dann Ureinwohner in der Nähe ihres Lagers erspähen, fackeln sie nicht lange. Sie nehmen dem Schwerverwundeten Gewehr, Messer und seine weitere Ausrüstung ab und überlassen ihn sich selbst. Aber überraschend überlebt Glass doch – und schwört allen Begleitern Rache, die ihn zurückgelassen haben. Auf der Suche nach ihnen schleppt sich der verletzte Abenteurer durch die eisige Bergwelt…

Schon für sein 2000 in Cannes uraufgeführtes Langfilmdebüt „Amores Perros“ erntete Alejandro González Iñárritu zahlreiche Lorbeeren, bevor er sich mit „21 Gramm“ und „Babel“ endgültig als zeitgenössischer Meisterregisseur etablierte. Auf das zermürbende Melodram „Biutiful“ ließ der Mexikaner mit „Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)“ schließlich eine wuselige Satire auf das Showgeschäft folgen, die ihm persönlich gleich drei Oscars einbrachte (Bester Film, Beste Regie, Bestes Original-Drehbuch). In seinem sechsten Kinofilm schlägt Iñárritu nun wieder einen gänzlich anderen Ton an als in „Birdman“, dessen Humor in „The Revenant – Der Rückkehrer“ wie weggefegt ist. Aus dem gleichnamigen Roman von Michael Punke über die wahre Geschichte des Trappers Hugh Glass, die als „Ein Mann in der Wildnis“ bereits 1971 sehr frei verfilmt wurde, zimmert der Regisseur einen grimmigen Survival- und Rache-Thriller im Gewand eines Westerns. Neben dem willensstarken Iñárritu und dem Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio, der sich seiner in jeder Hinsicht extremen Rolle mit Leib und Seele verschreibt, ist Kameramann Emmanuel Lubezki (Oscars für „Gravity“ und „Birdman“) mit seiner spektakulären Bebilderung des existenzialistischen Überlebenskampfs der dritte große Star des Films.

Fazit: Zu Recht wurde die darstellerische Leistung DiCaprios mit einem Oscar prämiert.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ganz großes Kino welches seine Oscars absolut verdient hat!

Und nicht nur Leo DiCaprio überzeugt als Darsteller. Auch Tom Hardy und Domhnall Gleeson brillieren hier. Auf BluRay sehr zu empfehlen, da es ein sehr bildgewaltiger Film ist.

Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film, …

Mehr

Ganz großes Kino welches seine Oscars absolut verdient hat!

Und nicht nur Leo DiCaprio überzeugt als Darsteller. Auch Tom Hardy und Domhnall Gleeson brillieren hier. Auf BluRay sehr zu empfehlen, da es ein sehr bildgewaltiger Film ist.

Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film, einer der besten, die ich je gesehen habe.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

1823 - Hugh Glass ist ein Forscher und Abenteurer und zusammen mit ein paar anderen Männern auf der Jagd nach Fällen. Nachdem sie zunächst von Ureinwohner überfallen werden und die meisten ihr Leben lassen müssen, muss sich Hugh Glass auch noch mit einen Bären …

Mehr

1823 - Hugh Glass ist ein Forscher und Abenteurer und zusammen mit ein paar anderen Männern auf der Jagd nach Fällen. Nachdem sie zunächst von Ureinwohner überfallen werden und die meisten ihr Leben lassen müssen, muss sich Hugh Glass auch noch mit einen Bären auseinander setzen. Den Kampf überlebt er gerade noch so. Doch um weiter zu reisen, ist er zunächst zu verletzt und Kraftlos. Als dann sein "bester" Freund dann noch vor seinen Augen seinen Sohn umbringt und ihn hilflos zurück lässt beginnt für ihn erst recht der Kampf um das nackte Überleben und ein riesen Abenteuer voller Dramen.

Schöne Szenen im Film , die hin und wieder doch arg Überhand nehmen und den Film somit in die Länge zieht. Die Geschichte an sich ist gut verfilmt. Mein Mann und ich konnten kaum glauben, dass es eine wahre Geschichte war, die verfilmt wurde. Man konnte gut mitfühlen und sich in Hugh Glass hinein versetzen. Bei manchen Szenen wunderten wir uns jedoch das er überlebt hat oder nicht schlimmer dran war. Ist aber erstaunlich, welche Kräfte man entwickelt, wenn man auf Rache aus ist.

Wenn jemand was meinen Kindern antun würde, würde ich vermutlich auch einiges in Bewegung setzen, dass die Person eine gerechte Strafe erhält. Auch wenn ich mit dem Hauptdarsteller sonst nicht so viel anfangen kann, kann ich nachempfinden, dass er für die Rolle einen Oskar gewonnen hatte. Hat er wirklich gut gespielt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Wow!! Ein wirklich toller Film! Tolle Bilder, ein wunderbarer Leonardo de Caprio und überhaupt nicht langatmig. Ich habe mich nicht eine einzige Minute gelangweilt. Werde mir den Film auf jeden Fall nochmal anschauen!!

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für