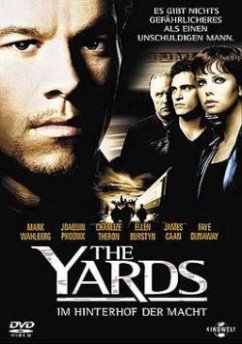

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis will Leo Handler (Mark Wahlberg) endgültig ein neues Leben beginnen. Also steigt er in das Familien-Unternehmen ein, das sich mit der Wartung der New Yorker Subway eine Monopolstellung erarbeitet hat. Doch ziemlich schnell stellt Leo fest, dass sein einflussreicher Onkel Frank (James Caan) seine vielen Millionen Dollar nur durch ein dichtes Netz aus Korruption anhäufte. Und nicht nur dies: Auch Leos bester Freund und Cousin Willie (Joaquin Phoenix) ist eng darin verstrickt. Als Willie bei einem schief gelaufenen Sabotage-Anschlag einen Wachmann ersticht, gerät jedoch Leo fälschlicherweise unter Mordverdacht. Um sich reinzuwaschen beschließt er, sein Wissen den Behörden preiszugeben. Doch dadurch wird er zur akuten Gefahr für die eigene Familie. Als Leo schließlich auch von seinem Onkel zum Abschuss frei erklärt wird, hält nur noch ein einziger Mensch zu ihm: seine alte Jugendliebe Erika (Charlize Theron)...

Bonusmaterial

DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü - DVD-Menü mit Soundeffekten - Behind the Scenes - Audiokommentar - Trailer "The Yards" in Deutsch und Englisch - B-Roll

Filmfestspiele Cannes: Denkwürdiges aus Hongkong und Merkwürdiges aus Schweden zum Ende des Wettbewerbs

CANNES, 21. Mai

Das Festival in Cannes ist mit ein paar schwachen Filmen zu Ende gegangen - und mit zwei zwar nicht makellosen, aber künstlerisch doch ausgesprochen wagemutigen Werken. Ein Beispiel für die schwächeren Filme ist der amerikanische Wettbewerbsbeitrag "The Yards" von James Gray. Mit Ellen Burstyn, Faye Dunaway und James Caan kostspielig besetzt, ist es eine Art Mafiafilm ohne Mafia. Das italienische Element fehlt, und ohne dessen mediterrane Exotik wirkt die Brutalität, mit der in einer korrupten New Yorker Familie notfalls auch die eigenen Verwandten beseitigt werden, nur noch trostlos. Der Film versucht unentwegt mit Nahaufnahmen und dramatischen Verhörszenen dem "Paten" nachzueifern, mündet aber doch nur in das Fahrwasser einer seifigen Familienschnulze.

Mit großem Respekt sah man dagegen den Wettbewerbsbeitrag "Untitled" (Ohne Titel) von Wong Kar-wai aus Hongkong, eine bittersüße Liebesgeschichte aus den sechziger Jahren. Ein Zeitungsredakteur freundet sich mit seiner Nachbarin an, die in einem Hotel arbeitet. Beide sind verheiratet, und die Partner von beiden sind beruflich viel im Ausland. Aber es geht nicht so einfach weiter, wie man es erwartet. Vielmehr finden beide heraus, dass ihre Partner ein Verhältnis miteinander haben. Aber auch das treibt die beiden Schüchternen noch lange nicht in eine Liebesbeziehung, obwohl es schließlich wohl doch so weit kommt. Ganz sicher ist man sich nicht, derart zurückhaltend benehmen sich die beiden und derart dezent und symbolisch ist die Sprache dieses Films. Auf jeden Fall scheinen sich am Schluss beide von ihren Ehepartnern getrennt zu haben, aber sie finden trotzdem nicht zueinander.

Er lebt in Singapur, sie in Hongkong. Sie besucht ihn heimlich, gibt sich aber aus lauter Schüchternheit und Scham nicht zu erkennen; er sucht sie in Hongkong, kann sie aber nicht wieder finden. Sie lebt allein mit einem Kind, das doch wohl aus der Liebesbegegnung stammen dürfte; er, ebenfalls allein, sucht Trost in der Religion. Beide, so sollen wir uns vorstellen, werden ihr Leben lang in der Erinnerung an ihre kurze Liebesbegegnung leben; beide, so mögen wir uns hinzudenken, büßen für die "Sünde" ihrer Liebe.

Keine Frage, das ist der Stoff für einen Groschenroman, und dazu passt es nur zu gut, wenn im Film die Geige schluchzt oder die Samtstimme von Nat King Cole ertönt. Eine Weile lang meint man, bloß einen Kitschfilm à la Lelouch zu sehen, bis man die kunstvolle Dramaturgie begreift und schließlich sogar bewundert.

Wieder, wie so oft im asiatischen Gegenwartsfilm, leben die Menschen in engen Straßen, vollgestopften Büros und verschachtelten Wohnungen. Es sind Bienenwaben-Existenzen, und die Dramen des Lebens spielen sich hier notgedrungen anders ab als bei Shakespeare, Ibsen oder Tschechow. In dieser engen Welt, wo die Menschen von der Furcht vor dem Gerede der Nachbarn wie gelähmt sind, kommt selbst das Schicksal mit Trippelschritten daher.

Diese Miniaturisierung des Lebens entzieht sich dem Theater und ist eine Domäne des Films. Der Regsiseur kennt sich aus in diesem Labyrinth und versteht es, mit Kamerablicken durch Fenster oder in den Spiegel die Enge der Räume symbolisch zu weiten. Die Seele der Menschen, begreifen wir, lebt in anderen Dimensionen.

Herrlich verhalten bewegen sich die beiden attraktiven und sympathischen Hauptdarsteller Maggie Cheung und Tony Leung im langsamen Rhythmus eines Melodrams. Der Film schreckt vor keiner Verdeutlichung zurück, beispielsweise verlangsamt er die Bewegung der Hauptfiguren, als wären sie Wesen aus einer anderen Welt. Der beträchtliche Aufwand an künstlerischer Stilisierung, den Wong Kar-wai in sein Melodram investiert, hat etwas Zeremonielles, als wollte er sich vor seinen Figuren verneigen. Das geht über heutige europäische Melodramen, etwa die Filme von Claude Sautet, noch hinaus und erreicht streckenweise das Niveau von Hollywoods melodramatischem Klassiker Douglas Sirk.

Zweispältiger ist der schwedische Film "Lieder aus dem zweiten Stock", der aus anekdotischen Szenen, locker aufeinander bezogen, ein absurdes Mosaik heutigen Großstadtlebens zusammensetzt. Wir werden in die triste Welt von leeren Straßen, spießigen Sozialwohnungen, antiseptischen Krankenhausfluren und gekachelten Schnellrestaurants versetzt: der große Wartesaal des Lebens, wie wir ihn vor allem vom finnischen Chaosfilmer Kaurismäki kennen. Die Domäne des Regisseurs Roy Andersson ist ein grotesker Humor, der von ferne an "Groß und klein", das unvergessliche Stück von Botho Strauss, erinnert. Anderssons Menschen freilich sind meist schon in reiferem Alter, tragen Bauch und Brille und müssten dringend zum Frisör.

Da gibt es etwa den Fabrikbesitzer, der seine eigene Fabrik angezündet hat und der nun wie ein Clochard durch die Gegend irrt, oder den hundertjährigen General, der im Altersheim gerade auf dem Töpfchen sitzt, als die Gratulanten aufmarschieren. Als die Glückwunschrede zu Ende ist, kramt er angestrengt in seinem Gedächtnis und sagt dann lallend: "Schöne Grüße an Göring!". Ein Zauberkünstler zersägt derweil einen Freiwilligen aus dem Publikum, der aber, als die Säge immer tiefer in die Kiste dringt, plötzlich laut "Aua" schreit. Ein bisschen später sind wir im Krankenhaus, wo eine nicht mehr junge Krankenschwester gerade einen nicht mehr jungen Arzt unter Tränen fragt, wann er sich denn nun endlich scheiden lassen wolle. Der Arzt mampft ungerührt an seinem Sandwich und blickt nicht einmal auf, vermutlich geht es mit den beiden schon seit Jahrzehnten so. Plötzlich öffnet sich zaghaft die Tür und wir sehen den Zauberkünstler, der betreten sein blutendes Opfer hereinführt.

So geht das unentwegt und sorgt verständlicherweise für viel Heiterkeit. Aber dann kommen plötzlich Szenen, bei denen es nichts mehr zu lachen gibt. Die Erscheinung eines Selbstmörders verfolgt den zündelnden Fabrikdirektor. Der äußert offen seine Freude darüber, dass der andere tot ist, denn dadurch braucht er ein Darlehen nicht zurückzuzahlen. Aber mit dieser brutalen Offenheit wird er die Qualen des schlechten Gewissens nicht los. Als ihm auch noch ein im Krieg von den Nazis ermordeter Jude wie das Gespenst unseres kollektiven Gewissens erscheint, verschlägt es selbst ihm die Sprache. Die Kirche kann dem verzweifelten Brandstifter auch nicht helfen. Wir alle haben unsere Probleme, tröstet ihn der Pfarrer, er beispielsweise könne schon seit Jahren sein Ferienhaus nicht verkaufen, und sein Kollege hätte gerade Geld an der Börse verloren - was für Zeiten!

Der Film endet mit christologischen Fantasien, halb blasphemisch voller Kirchenspott und und halb bekümmert daüber, dass die Religion so schweigsam geworden ist. Gewiss, das erinnert an Buñuel, aber warum denn nicht. Auch wenn Anderssons Film völlig "daneben" sein mag, hat er einen grandiosen Mut bewiesen. Der Versuch, die surreale, katholische, mediterrane Bilderwelt des Spaniers in die graue, öde Kaurismäki-Tristesse zu verplanzen, hat etwas Heroisches.

Die Auswahl, die das Festival in Cannes dieses Jahr für den Wettbewerb getroffen habe, sei entweder "pervers" oder "heroisch" oder "irrelevant", auf jeden Fall aber schlecht - so war es im amerikanischen Nachrichtenmagazin "Time" zu lesen. Das ist die Stimme einer von Hollywood geprägten Nation, die nicht verstehen kann, dass jemand schwedische oder koreanische Filme besser findet als amerikanische Großproduktionen. Cannes hat offenkundig eine Konsequenz gezogen aus der Juryentscheidung des Vorjahres, die die besten Preise an ausgesprochen "kleine" Filme aus Europa gab. In diesem Jahr hatten die asiatischen Filmländer ihren großen Auftritt, und in der Tat gehörten die Filme aus Japan, Korea, Hongkong und Taiwan sowie der Beitrag aus dem Iran zu den Höhepunkten des Wettbewerbs.

WILFRIED WIEGAND

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG