Nicht lieferbar

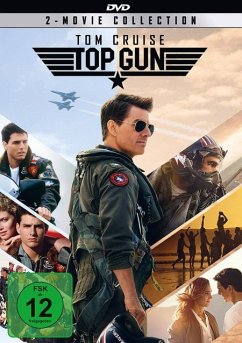

Top Gun: Maverick

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Seit mehr als 30 Jahren ist Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Als furchtloser Testflieger lotet er die Grenzen des Möglichen aus und drückt sich vor der Beförderung, die ihn auf den Boden verbannen würde. Als er eine Gruppe von Top-Gun-Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller) mit dem Spitznamen "Rooster", den Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, "Goose". Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit, ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Äng...

Seit mehr als 30 Jahren ist Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Als furchtloser Testflieger lotet er die Grenzen des Möglichen aus und drückt sich vor der Beförderung, die ihn auf den Boden verbannen würde. Als er eine Gruppe von Top-Gun-Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller) mit dem Spitznamen "Rooster", den Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, "Goose". Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit, ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, denn die Sondermission wird von allen, die für diesen Einsatz auserwählt werden, das ultimative Opfer fordern.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.