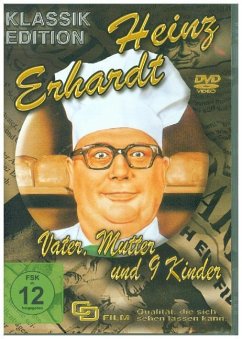

Bäckermeister Schillers Gutmütigkeit wird ihm scheinbar zum Verhängnis: Er hat eine attraktive Dame, eine reiche Industriellengattin, am Straßenrand aufgelesen, mit seinem Wagen zu ihrem Jagdhaus gebracht und dort einen Dankes-Cognac angenommen. Ebendort ist er auch am nächsten Morgen erwacht, ohne klare Erinnerung an alles Vorangegangene.

Bonusmaterial

DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü

Warten auf Godard: Rebellische Frauen und lüsterne Männer beim Weltfilmfestival in Montreal

MONTREAL, 4. September

Der Chefredakteur der italienischsprachigen Zeitung von Montreal rückt die Dinge zurecht: "Wenn man die Geschichte nicht kennt, sieht man bloß einen Ex-Diktator und ist empört." Der Ex-Diktator ist Benito Mussolini, und er schmückt ein Fresko über dem Altar der Montrealer Kirche der Madonna della Difesa. Dort soll er auch nach der Renovierung bleiben, weil er 1929 mit dem Lateran-Vertrag den Vatikan zu einem selbständigen Stadtstaat gemacht hat. Wer der katholischen Kirche nützt, kann nicht ganz schlecht sein. So sorgt man, kenntnisreich und frei von Empörung, für Konstanten in der Geschichte.

Die Rückkehr zu konservativen Werten kennzeichnete über weite Strecken auch den Wettbewerb beim Weltfilmfestival in Montreal. Das einzige A-Festival Nordamerikas überschneidet sich regelmäßig mit einem der drei großen europäischen Festivals, mit Venedig. Serge Losique, den schlitzohrigen Leiter, scheint das nicht zu beirren. In Sachen Festivalkoordination kann von Globalisierung jedenfalls keine Rede sein. Sechsundzwanzig abendfüllende Filme liefen diesmal im Wettbewerb neben mehr als vierhundert Filmen in zwölf anderen Sektionen.

Am Kostümfilm scheiden sich die Geister. Beim breiten Publikum hat er seit Beginn der Filmgeschichte Erfolg. Die ernsthafte Kritik verdächtigt ihn oft der Spekulation mit Äußerlichkeiten. Die Bezeichnung legt solchen Verdacht nahe. Das englische Äquivalent "period picture" verschiebt den Fokus. Im besten Fall liefern Kostümfilme das Bild einer vergangenen Epoche, sinnlicher, lebhafter, als jede verbale Geschichtsdarstellung es vermag. "Carols Reise" von Imanol Uribe spielt im Hinterland des Spanischen Bürgerkriegs, behutsam, unspektakulär, technisch konventionell. Die Titelheldin, Tochter einer spanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters und Enkelin eines idealen Großvaters, ist ein starrköpfig liebenswertes Mädchen in der Pubertät, dessen individuelle Geschichte, eingebettet in die Lebensgeschichten der anderen typenmäßig besetzten Charaktere, so organisch mit den Zeitumständen verwoben wird, daß tatsächlich ein differenziertes und zugleich ergreifendes Bild der Epoche entsteht: "period picture" ohne romantisierende Klischees.

Stark, stur und rebellisch gegenüber tradierten Geschlechterrollen wie Carol ist auch die Titelfigur der skandinavisch-deutsch-französischen Koproduktion "Ich bin Dina" von Ole Bornedal. Für den Unfalltod ihrer Mutter verantwortlich gemacht, nimmt sie später die Geschicke der sie umgebenden Männer resolut in die Hand. Die unverkennbar auf einer literarischen Vorlage beruhende Verfilmung zeichnet das Panorama aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts mit kräftigen, effektbewußten Strichen, als Legende mit transzendenten Dimensionen im Windschatten von Lars von Triers "Breaking the Waves". Auch männliche Regisseure simulieren, aus Einsicht oder aus Opportunismus, eine weibliche Perspektive. Feministinnen mit Identifikationsbedarf haben die Wahl zwischen der Frau als Opfer und der idealisierten Heroine. Daß beides in einer Figur nicht zu haben ist, scheint manche zu deprimieren.

Aus Deutschland nahm der im Herbst anlaufende Film "Väter" am Wettbewerb teil. Der Titel deutet zwar an, daß in diesem Fall ein Mann ins Visier genommen wird, und ein Opfer ist er allemal, aber auch hier darf die Frau gleichermaßen dekorativ leiden. Auf dem Weg in den Mainstream sind Dani Levy der subversive Witz und die Milieukenntnis abhanden gekommen. Geblieben ist Krieger vs. Krieger, eine sentimentale Scheidungsgeschichte mit geringem Innovationswert.

Überhaupt fielen in diesem Jahr die zahlreichen Familienprobleme auf und ein Genre, für das wiederum das Englische den treffenden Begriff bereithält: "Coming of Age Stories". Manchmal trifft beides zusammen, das Erwachsenwerden und der Opferstatus der Frau. "Blue Car" von Karen Moncrieff warnt Mütter von Mädchen, die ohne Vater aufwachsen, vor jenen Ersatzvätern, hinter deren fürsorglicher Fassade sich der ewige lüsterne Bock verbirgt. Das ist pädagogisch gemeint und moralisch bieder wie die Aufklärungsfilme der fünfziger Jahre. Auf der Strecke bleibt die Filmkunst. Solch eine verstaubte Dramaturgie, solch eine uninspirierte Kamera hat man seit ebenjenen Aufklärungsfilmen kaum mehr erlebt.

Wie eine Antwort auf "Blue Car" läßt sich der zweite deutsche Wettbewerbsbeitrag "Mein erstes Wunder" interpretieren. Anne Wilds Spielfilmdebüt handelt, professionell und mit der überwältigenden Henriette Confurius in der Hauptrolle, von der unkonventionellen Liebe zwischen einer Elfjährigen und einem Familienvater. Statt Dämonisierung von Sexualität - die pure Unschuld. Anders als Wim Wenders mit "Alice in den Städten" entgeht Anne Wild nicht ganz der Kitschfalle, die bei diesem Sujet lauert: der sentimentalen Verliebtheit in die eigene kindliche Biographie, die offensichtlich als Vorlage diente. Die objektive Kamera gerät in Widerspruch zur Subjektivität der rekonstruierten Wahrnehmung wie der Erinnerung. Sie sagt nicht "so habe ich es gesehen", sondern behauptet "so war es" und setzt abweichende Sichtweisen ins Unrecht. All dies wird überlagert von einer Mythisierung der Natur. Da kommen an der kanadischen Küste die Gezeiten zum Stillstand, die iberische Halbinsel löst sich vom Festland und schwimmt auf die Azoren zu, Erdbeben kündigen sich mal auf dem üblichen Weg über Seismographen, mal geheimnisvoll über einen sensiblen Apotheker an, und ein Vogelschwarm folgt einem Lehrer mit verschämtem Gruß von Hitchcock, ohne freilich so richtig bedrohlich zu wirken. Diese mystischen Vorgänge sind als Parabeln zu verstehen. Was sie suggerieren, ist ein direkter Zusammenhang zwischen dem Universum und der Lieblosigkeit unter den Menschen. Für so irdische Dinge wie Industrieabgase oder Streubomben ist da kein Platz.

Der vom Festival stolz angekündigte Jean-Luc Godard mußte absagen. Dafür erschienen Robert De Niro und Gérard Depardieu leibhaftig. Aber auch bildlich gesprochen war De Niro an- und Godard abwesend: bemerkenswerte Schauspielkunst und ein Mangel an Regietalent, so läßt sich der Wettbewerb resümieren. Im Film herrscht keine Postmoderne, sondern eine Rückkehr zu den Anfängen vor der Avantgarde. Dem ideologischen entspricht ein ästhetischer Konservatismus. Von den Errungenschaften der vergangenen achtzig Jahre ist fast nichts geblieben, nicht die Zerstörung platt realistischer Erzählweisen, nicht die suggestive Atmosphäre Antonionis oder Tarkowskis, nicht die subtile Kameraarbeit Renoirs oder von Ophüls, nicht die intellektuelle Durchdringung Godards oder Kluges. Kaum einem Regisseur gelingt es noch, Zeit oder Entfernung spürbar zu machen. Hollywood auf der einen Seite und biederes Fernsehen auf der anderen prägen einen großen Teil des Angebots.

Das restriktive Reglement von A-Festivals hat zur Folge, daß die besseren Filme oft außerhalb des Wettbewerbs zu sehen sind. Solch ein Film ist "Altweibersommer" von Vladimír Michálek in der Tradition der tschechischen Komödie. Der bald nach Drehschluß verstorbene großartige Vlastimil Brodský verkörpert darin einen alten Mann, der nicht daran denkt, sich würdig zu benehmen, sondern es genießt, seiner Umwelt Streiche zu spielen. Das ist urkomisch und doch Welten entfernt von jenem Klamauk, mit dem unser Fernsehen Woche für Woche auf Lacher hofft.

THOMAS ROTHSCHILD

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG