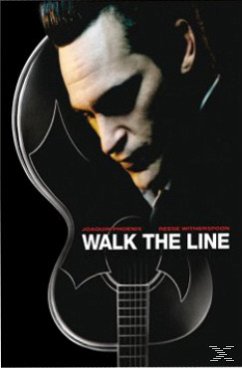

Eine große Geschichte, große Schauspieler, einfach ein großer Film! WALK THE LINE ist ein bewegender und musikalisch dynamischer Film über den jungen Johnny Cash - den Man in Black", der die Musikszene revolutionierte und zur Ikone ganzer Generationen wurde. Nominiert für 5 Oscars® (Beste Schauspielerin, Bester Schauspieler, Bester Schnitt, Bestes Kostüm, Bester Ton) war das bewegene und unterhaltsame Biopic von Regisseur James Mangold einer der Top-Titel bei der diesjährigen Verleihung. Erhalten hat den begehrten Goldjungen schließlich Reese Witherspoon für ihre herausragende Darstellung der June Carter in WALK THE LINE. Zusätzlich hat sie neben dem Golden Globe bereits etliche wichtige Kritikerpreise wie z. B. den Screen Actors Guild Award bekommen. Besonders beeindruckend sind neben den schauspielerischen Leistungen die musikalischen Qualitäten der beiden Hauptdarsteller: Zusammen mit Joaquin Phoenix, der Johnny Cash beeindruckend authentisch darstellt, performt sie alle Songs im Film selbst.

Bonusmaterial

DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Audiokommentar von James Mangold - Unveröffentlichte Sezenen - Internationaler Kinotrailer - Johnny Cash Jukebox - Cash und sein Comeback - Ring of Fire Die Passion von Johnny und June - Die Entstehung von Cash und Carter - The Making Of Walk the Line - Cash und sein Glaube - Musical Sampler - Gesungen von Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon I Walk the Line, Wild Flower, Ring of Fire

Wie es war, Johnny Cash zu sein: James Mangolds Film "Walk the Line" erzählt eine moralische Geschichte

Quentin Tarantino mag ihn, Farin Urlaub und Bono auch, Kris Kristofferson, Bob Dylan und Dolly Parton sowieso, und vermutlich würden sich auch der amerikanische Präsident und der Gouverneur von Kalifornien gar nicht mehr einkriegen, wenn man sie danach fragte - es gibt, zweieinhalb Jahre nach seinem Ableben, nur noch ganz wenig Prominente, die sich nicht im Tone höchster Bewunderung über Johnny Cash geäußert haben. Alle sagen "I love you" - die Seligsprechung dieses Mannes ist inzwischen nur noch ganz schwer zu ertragen. Wer sich so richtig ekeln will, der werfe einen Blick in die nun auch auf deutsch vorliegende und selbstverständlich noch autorisierte Biographie von Steve Turner ("Ein Mann namens Cash", Johannis-Verlag): Soviel unbeholfene Frömmelei wäre selbst dem polnischen Papst zuviel geworden. Das hat Johnny Cash nicht verdient.

Unter diesem Eindruck mußte es mißtrauisch stimmen, als es hieß, der Regisseur James Mangold arbeite an einem Film über Cash und erfülle sich damit nicht nur einen Lebenstraum, sondern habe dazu auch noch den Segen derer von Cash und Carter gütigst erhalten. Es war alles eine Herrlichkeit, und wenn auf den Pressemitteilungen noch Platz gewesen wäre, dann hätte wohl auch das Beleuchtungspersonal davon geschwärmt, wie faszinierend es sei, sich in diese Materie vertiefen zu dürfen, und daß es sich das immer schon gewünscht habe: einen Film über Johnny Cash. Nun ist er fertig, am kommenden Donnerstag kommt er in die Kinos: "Walk the Line".

Der Anfang handelt vom Ende, das der Film in kluger Selbstbeschränkung auf die Saison 1968/69 terminiert, als Cash mit seinen Knastauftritten von sich reden machte. Die von Phedon Papamichael, der auch für Alexander Paynes "Sideways" im Einsatz war, bediente und stilecht mit einer alten, authentizitätsfördernden Linse ausgestattete Kamera zeigt uns den noch nicht schwarzen Mann im Folsom Prison: Die Insassen warten auf den Musiker und sind schon kurz vor der Meuterei. Cash zögert. Traut er sich nicht heraus? Während alles jubelt, steht er, gewissermaßen backstage, ganz allein vor einer Kreissäge mit furchteinflößenden Zacken, die sonst von den Gefangenen bedient wird, und ist in Gedanken ganz woanders. Was hat Johnny Cash mit einer Säge zu tun? Einen Selbstmordversuch kann er hier jetzt nicht unternehmen, das wüßte man, wenn das so gewesen wäre.

Dann gibt es einen Schnitt. Wir sehen John R., genannt J. R. (wie später der Ewing), und seinen Bruder Jack in der weitläufigen Baumwollgegend von Arkansas eine Huckleberry-Finn-Jugend ohne Streiche verleben und in ihrem Südstaatenidiom so reden, als hätten sie heiße Kartoffeln im Mund. In Schach gehalten von ihrem so beschränkten wie jähzornigen, erbittert strengen Vater Ray, wagen sie höchstens einmal ans Angeln zu denken. "Es war der 12. Mai 1944, an einem Samstag morgen. Ich hatte vor, angeln zu gehen. Jack wollte zum Arbeiten in die landwirtschaftliche Werkstatt der High-School gehen, wo er einen Job hatte und am Sägetisch Eichenbäume zu Zaunpfählen zersägte."

So beginnt Johnny Cash den Abschnitt in seiner Autobiographie, in dem er beschreibt, was vermutlich seine ganze Musik grundierte.

Der kleine, zwölfjährige Johnny geht also angeln, während sein zwei Jahre älterer Bruder sich ein letztes Mal ans Sägen macht. Wie das Unglück passiert ist, spart Mangold aus, um aus dieser Lücke den stärksten Effekt herauszuholen. Ein Schnitt: Johnny ist fertig mit dem Angeln und steht in der Gegend herum. Plötzlich taucht sein Vater im Auto auf, und das Gesicht, das er macht, verheißt noch weniger Gutes als sonst. Man muß sich nämlich klarmachen, daß es in den Augen dieses Ray Cash schon Vergehen genug ist, daß der jüngere Bruder einfach zum Angeln geht, während sich der ältere placken muß. Wie muß nun aber erst dies ihn herausfordern? Der Vater kann sich mit knapper Not beherrschen und fragt den Sohn durchs Fenster hindurch: "Where have you been?" Und er legt alle Wut und Trauer in diesen einen Satz, die ein Mann nur empfinden kann. Es eine Kainsfrage. "Bin ich der Hüter meines Bruders?" Für eine solche Gegenfrage ist J. R. noch zu jung und sowieso nicht schlagfertig, durchtrieben genug. Er steigt ein, sie fahren nach Hause, und dort, in dem bescheidenen Holzhaus nahe dem Mississippi, sehen wir auch schon Jacks blutdurchtränkte Kleider herumliegen. Vater und Sohn treten ins Zimmer, Jack liegt im Bett, unendlich blaß und aufgedunsen, der vom Sägeblatt zerfetzte Darm hat seinen Körper in kürzester Zeit vergiftet. Ob sie die Engel singen höre, fragt Jack seine Mutter, seine gute Mutter, die selber so gerne singt und überhaupt immer so ausgleichend ist zwischen den Jungs und dem Vater. Aber nur Jack hört die Engel.

In Wirklichkeit hat Jack noch eine Woche gelebt und ist im Krankenhaus gestorben. Allein daraus hätte Mangold ein langwieriges Rührstück machen können, aber er mutet uns das Äußerste an erzählerischer Ökonomie und Härte zu. Diese effektsicher geschnittenen Szenen entfalten eine moralische Wucht, die den Film über und darüber hinaus wirkt.

Wie man damit lebt, die Schuld am Tod des eigenen Bruders in die Schuhe geschoben zu bekommen, erfahren wir am Ende des Films: nur um den Preis des inneren Gleichgewichts. Bei einem bedrückenden Familienessen spielt Johnny Cash, der es inzwischen zu etwas gebracht hat, den Ball zurück in die Hälfte des nicht nennenswert gealterten, aber nach wie vor eisig schweigsamen Vaters: "Und wo warst du?" Das hätte Kain nicht zu fragen gewagt; und wir wissen, daß es für Johnny Cash jetzt auch einer Gotteslästerung gleichkommt. Aber von nun an ist er ein anderer. Den Rest besorgt die Ehe mit June Carter, die Cash mit einem Heiratsantrag auf offener Bühne geschmacklos und plump einfädelt.

Der Brudertod war schon bei "Ray" tragend. Anders als Taylor Hackford, der sein Souldrama damit auch visuell aufmöbelte, läßt Mangold diese Katastrophe die meiste Zeit auf sich beruhen und überläßt es dem Zuschauer, sich auszurechnen, was sie in Cash angerichtet hat. Und wenn wir den düster vor sich hin brütenden jungen Mann sehen, der als GI 1952 in Landsberg am Lech landet, dort eine heftige Liebe zu Gitarren entwickelt und nur noch Rockabilly-Musiker werden will, haltlos, aber irgendwie auch sehr entschlossen und zumindest in den entscheidenden Momenten so selbstsicher, daß er seiner anfangs zögerlichen ersten Frau Vivian songtitelreif sagt: "Baby, you tell your daddy I'm your man" - wenn wir ihn so sehen, dann fällt uns zunächst nichts Besonderes an ihm auf: just another rock 'n' roller. Wir wissen aber von Johnny Cash - und jeder, der näher mit ihm zu tun hatte, bestätigt es -, daß er zeitlebens das Gefühl hatte, seinen Erfolg und vielleicht sogar schon sein weiteres Leben nicht verdient zu haben. Gesprochen wird darüber im Film an keiner Stelle, Mangold wußte vermutlich, wie es wirken würde, die ganze Zeit darauf herumzureiten. Diese Leerstelle entfaltet Wirkung, indem erst sie uns einen Begriff davon gibt, was eine schwere Kindheit, von der im Zusammenhang mit dieser Generation oft etwas gedankenlos die Rede ist, bedeuten kann: noch mehr als ein betrunkener Vater, ein Holzklosett in der Scheune und Barfußlaufen zur Schule. Was hätte man auf diesem Resonanzboden für eine Gospelei anstimmen können, zumal der wirkliche Cash überzeugt war, Bruder Jack wäre ein Mann Gottes geworden!?

Und was ist aus J. R. Cash geworden? Nach einer demütigenden Kurzzeitkarriere als Handelsvertreter ("My name is Johnny Cash and I . . .") spielt er dem smarten Sam Phillipps vor. Der Sun-Produzent winkt ab, Gospelmusik könne er nicht mehr vermarkten: "Believe in yourself!" Das läßt Cash sich nicht zweimal sagen und spielt in Begleitung seiner "Tennessee Two" seinen "Folsom Prison Blues". Rührend aufgelöst über den Plattenvertrag, ruft er bei seiner Frau an, die schon denkt, einen brotlosen Künstler geheiratet zu haben: "A real, real record!"

"I shot a man in Reno just to watch him die": Über den Satz aus dem "Folsom Prison Blues" ist schon viel Unsinn gesagt worden, und es ehrt Mangold, daß er diesen ganzen denkfaulen Outlaw-Mist nicht mitmacht. Ihn interessiert vielmehr das, was neben dem Bruderthema der Urkonflikt des jungen Johnny Cash war: Familie versus Rockzirkus, nervtötend plärrende Kinder an Weihnachten versus das Bedürfnis, mit den übrigen Wilden - also Elvis Presley, Roy Orbison, Carl Perkins und dem Oberwilden Jerry Lee Lewis - einen draufzumachen. Man könnte das für ein oberflächliches Problem halten, aber vor der Familienfolie hebt sich desto triftiger ab, wonach es Johnny Cash in seinem Leben am meisten verlangte: June Carter. Irgendwann stolpert er seinem Glück in die Arme, und es rührt einen fast, wie wenig dieser schwerfällige Ländler zu diesem quecksilbrigen Showtalent paßte. Aber das ist nicht der Grund, warum sie sich so lange bitten läßt. Sie will keinen Amphetaminjunkie, sondern einen ausgeglichenen, professionellen Mann. Daß Cash das nie wurde und June Carter das fast vierzig Jahre aushielt, wird man als ihre Lebensleistung ansehen müssen. Erst dann kommt die Musik, die hier fast dezent behandelt und mit einer Einstellung eingefangen wird, die das Gegenteil von Obsession ist: Mangold inszeniert die gemeinsamen Bühnenauftritte, die Cashs erste Frau zur Verzweiflung treiben, so unglamourös, daß man zu keiner Zeit das Gefühl hat, er wolle einen mit einer Nummernrevue überrumpeln. Eigenartig eckig und hüftsteif, wie ein Kind ein viel zu großes Gewehr, hält Cash sein Instrument, von dem andere Musiker schon behaupteten, es könne töten. Cash ruiniert sich lieber (fast) selbst. Noch bei dem erwähnten Familienessen mit den Cashs und Carters, bei dem das Unterste zuoberst kommt, beobachtet Vater Ray den Sohn, wie der heimlich eine Pille einwirft. "Sieh dich an", sagt der Vater zum Sohn. "Du hast nichts."

Ist das alles? Konrad Heidkamp hat einmal gesagt, nur ein Drittel von Cashs Karriere zähle, und das ganze Phänomen könne man auf "Sturheit und Sucht" reduzieren. Das ist nicht abwegig. Mangold weiß mit dieser Erkenntnis etwas anzufangen. Allein deswegen ist der Film, der Cash natürlich nicht schlechter, aber auch kaum besser macht, als er war, ein Ereignis. Der zweite Grund dafür sind die durchweg wunderbaren Darsteller: Neben dem erstaunlichen Robert Patrick, der als Vater Cash fast noch beängstigender wirkt als damals in der Rolle des T 1000 in "Terminator 2", sind, allen voran, Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon (der die eingedunkelten Haare viel besser stehen als naturblond) als Cash und Carter zu nennen. Sie singen alles selbst, und das kann sich hören lassen. Phoenix legt es nicht auf eine Deckungsgleichheit an, die aufgrund der dazu nötigen Virtuosität ohnehin mehr nerven als Aufschlüsse geben würde; es bleibt eine plausible Differenz. Vielleicht ist June Carter hier eine Spur zu patent, aber so war sie wahrscheinlich: immer alles richtig machen. Fürs Sündigen ist der Mann an ihrer Seite zuständig, und er tut das glaubwürdig. Auch wenn Cashs Laufbahn das hergegeben hätte - Mangold sorgt dafür, daß er es nicht übertreibt, und das ist dann doch sehr angenehm. Statt dieser verlogenen Haltlosigkeit (oder haltlosen Verlogenheit), wie sie uns im Reiche der Rock-'n'-Roll-Mythen gerne mal aufgetischt werden, haben wir hier: eine moralische Geschichte, die auch im bürgerlichen Milieu begriffen wird, weil dies die Folie ist, vor der sich ein Mann wie Johnny Cash überhaupt erst abhebt.

EDO REENTS

"Walk the Line": ab Donnerstag im Kino.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG