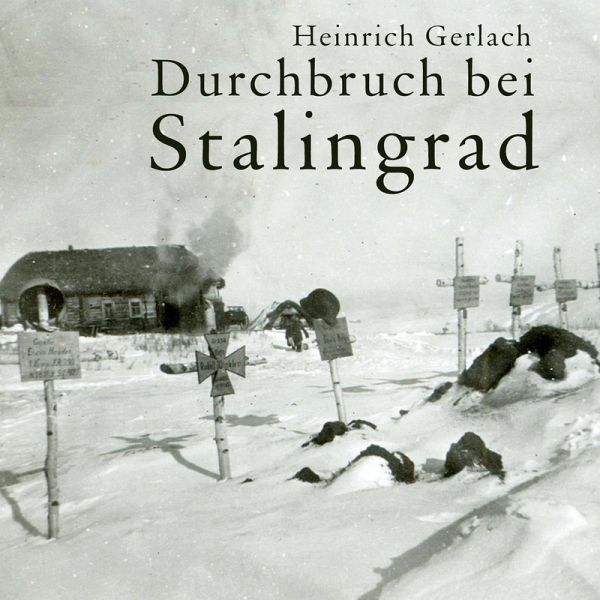

Durchbruch bei Stalingrad (MP3-Download)

Ungekürzte Lesung. 1223 Min.

Sprecher: Henkel, Bodo

PAYBACK Punkte

11 °P sammeln!

Heinrich Gerlachs großer Antikriegsroman: Direkt nach der Schlacht um Stalingrad im sowjetischen Kriegsgefangenenlager geschrieben, durch verschiedene Arbeitslager gerettet, aber letztendlich vom russischen Geheimdienst konfisziert - jetzt nach fast 70 Jahren erstmals im Original veröffentlicht.

Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch ist in diesem Buch nichts erfunden. Alles, was die Romanhandlung an Begebenheiten schildert, war irgendwann und irgendwo auf den Schneefeldern vor Stalingrad und in den Trümmern der Stadt einmal Wirklichkeit. Nur mit Ort, Zeit und den beteiligten Persone...

Heinrich Gerlachs großer Antikriegsroman: Direkt nach der Schlacht um Stalingrad im sowjetischen Kriegsgefangenenlager geschrieben, durch verschiedene Arbeitslager gerettet, aber letztendlich vom russischen Geheimdienst konfisziert - jetzt nach fast 70 Jahren erstmals im Original veröffentlicht.

Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch ist in diesem Buch nichts erfunden. Alles, was die Romanhandlung an Begebenheiten schildert, war irgendwann und irgendwo auf den Schneefeldern vor Stalingrad und in den Trümmern der Stadt einmal Wirklichkeit. Nur mit Ort, Zeit und den beteiligten Personen ist der Verfasser nach eigenem Ermessen verfahren. Den Stoff bot ihm, was er selbst vor und in Stalingrad erlebte und was er in den drei Jahren seiner Gefangenschaft von überlebenden Stalingradern – Soldaten, Offizieren und Generalen – erfuhr.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.