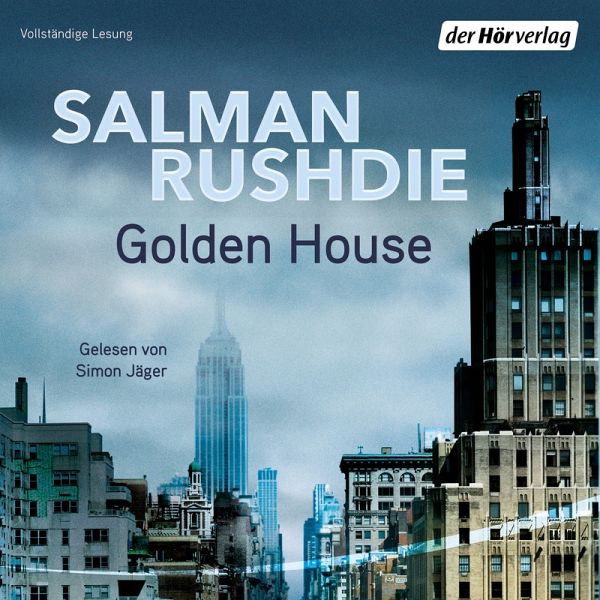

Golden House (MP3-Download)

Ungekürzte Lesung. 872 Min.

Sprecher: Jäger, Simon / Übersetzer: Herting, Sabine

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

23,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

12 °P sammeln!

»Gebt Salman Rushdie den Nobelpreis.« FAZ Nero Golden kommt aus einem Land, dessen Namen er nie wieder hören wollte, seit er mit seinen drei Söhnen vor ein paar Jahren nach New York gezogen ist. Der junge Filmemacher René ist fasziniert von der Familie und gerät in ihren Bann. Er hat Zugang zu der prächtigen Welt der Goldens – und wird Zeuge davon, wie das Reich des alten Golden zerfällt. Salman Rushdie erfasst den irritierenden Zeitgeist und zeichnet mit größter Erzähllust ein genaues Bild unserer heutigen Welt. Ungekürzt gelesen von Simon Jäger. (Laufzeit: ca. 14h 32)

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.