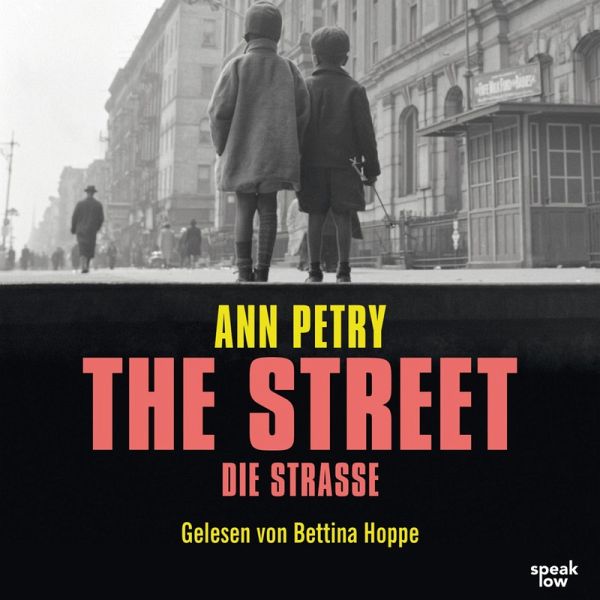

Ann Petry

Hörbuch-Download MP3

The Street (MP3-Download)

Die Straße Ungekürzte Lesung. 689 Min.

Sprecher: Hoppe, Bettina

PAYBACK Punkte

9 °P sammeln!

New York, vierziger Jahre. Lutie Johnson zieht mit ihrem Sohn in eine schäbige Mietwohnung in Harlem. Ein übergriffiger Hausmeister, ein Bordell im Erdgeschoss und flüchtige Schatten, die die dunklen Flure bevölkern. Luties Leben wird bestimmt von täglichen Kämpfen. Gegen die Zweifel, ob sie ihrem Sohn eine gute Mutter sein kann, gegen Armut und Rassismus, gegen die Eintönigkeit des Alltags und die Perspektivlosigkeit ihrer Lage. Doch Lutie ist entschlossen, den Sprung in ein besseres Leben zu schaffen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.

Ann Petry (1908-1997) war Journalistin, Pharmazeutin, Lehrerin und Gemeindeaktivistin. Ihre drei Romane, zahlreichen Kurzgeschichten, journalistischen Texte und Kinderbücher beschäftigen sich mit Rassismus in all seinen Facetten.The Streetwar der erste Roman einer afroamerikanischen Frau, der sich über 1,5 Millionen Mal verkaufte.

Produktdetails

- Verlag: speak low

- Gesamtlaufzeit: 689 Min.

- Erscheinungstermin: 10. Februar 2020

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783940018861

- Artikelnr.: 58613751

Gebundenes Buch

Ein Klassiker der 50er Jahre, heute genauso aktuell wie damals. Es geht um diskriminierte schwarze Menschen, ausgestoßen von der Gesellschaft, kämpferisch ein besseres Leben zu führen, eine Zukunft in einer weiß dominierend Welt zu ergattern.Im Fokus steht eine alleinstehende …

Mehr

Ein Klassiker der 50er Jahre, heute genauso aktuell wie damals. Es geht um diskriminierte schwarze Menschen, ausgestoßen von der Gesellschaft, kämpferisch ein besseres Leben zu führen, eine Zukunft in einer weiß dominierend Welt zu ergattern.Im Fokus steht eine alleinstehende Mutter mit ihrem Sohn. Sie möchte ein besseres Leben für den Kleinen und sich selbst, arbeitet hart daran, um am Ende an all den unfairen und Erwartungen und Forderungen in ihrem Umfeld zu scheitern, sich dem gleichen Moloch hinzugeben, wie alle in ihrer Straße dazu gezwungen sind. Ein Buch ohne Happy End. Traurig und mahnend gerade in unserem Jahrhundert. PoC sind immer noch Zielscheibe von Hass und Unterdrückung, siehe George Floyd.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

MP3-CD

Ein Hörbuch-Highlight

Lutie Johnson will für sich und ihren Sohn ein besseres Leben schaffen. Ihr Leben in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Harlem ist ein ständiger Kampf gegen die Armut, Rassismus und Sexismus. Doch ihr Ziel ist es, herauszukommen aus dem …

Mehr

Ein Hörbuch-Highlight

Lutie Johnson will für sich und ihren Sohn ein besseres Leben schaffen. Ihr Leben in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Harlem ist ein ständiger Kampf gegen die Armut, Rassismus und Sexismus. Doch ihr Ziel ist es, herauszukommen aus dem erdrückenden Leben in einer kleinen Wohnung, einem schlechtbezahlten Job und Männern, die sie als ihren Besitz ansehen.

Zu Beginn des Hörbuchs war ich vollkommen geflasht. Noch nie habe ich eine Sprecherin als so perfekt besetzt empfunden, wie Bettina Hoppe für „The Street – Die Straße“ von Ann Petry. Sie passt mit ihrer erwachsen klingenden Stimme super zu dem Hörbuch, in dem eine Mutter und Schwarze gegen die Lebensumstände ankämpft. Die Figuren entstehen so ausdrücklich vor einem, dass man sie und die Umgebung und Umstände, in denen sie leben, plastisch vor sich sieht.

Dafür verantwortlich ist selbstverständlich ebenso die Autorin Ann Petry. Sie ist sehr privilegiert als Tochter einer Familie, die bereits seit Generationen dem Beruf des Apothekers nachgeht, in einem kleinen Ort aufgewachsen, in dem sie wohlbehütet groß geworden ist, ohne mit Armut, Sexismus oder ausgeprägtem Rassismus in Berührung zu kommen. Erst als sie im Alter von 30 Jahren nach New York gegangen ist, wurde sie mit dem Leben konfrontiert, das die meisten Schwarzen in Großstädten oder den Südstaaten führten.

Sie schildert die Lebensumstände der schwarzen Menschen in Harlem sehr eindrücklich. Als Hörerin konnte ich mir die Straßen, Gebäude und Menschen lebhaft vorstellen. Dabei verleiht sie den einzelnen Figuren eine eigene Persönlichkeit, in dem sie uns an deren Gedankengängen und Motivationen teilhaben lässt.

Zu Beginn habe ich die Leichtigkeit bewundert, mit der uns Ann Petry das harte Leben besonders der schwarzen Frauen schildert, ohne dass ich die Lektüre als deprimierend, niederdrückend oder frustrierend empfunden habe. Wir lernen Lutie als mutige und starke Frau kennen, die das Leben immer wieder bei den Hörnern packt und versucht, sich und ihrem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Doch wir lernen unter anderem auch die schwarze Partnerin des Hausmeisters und ihre Sorgen kennen. Wir begleiten die weiße Lehrerin, die in Harlem angstvoll schwarze Kinder betreut. Und so lernen wir nach und nach viele Menschen kennen und verstehen. Selten habe ich ein Buch gelesen, das ein Lebensgefühl, die Menschen und ihre Beweggründe so gut transportieren kann.

Ganz außergewöhnlich finde ich zudem, dass dieser Roman bereits im Jahr 1946 erschienen ist. Das merkt man dem Buch in keiner Weise an. Der Erzählstil ist modern, die Lebensumstände sind nachvollziehbar. Natürlich gibt es Inhalte, die heute nicht mehr unserer Realität entsprechen, zumindest hoffe ich das. So denkt hier z. B. jeder Mann, dass Lutie Johnson ihm gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Egal, ob es sich dabei um den schwarzen älteren Hausmeister handelt, der völlig auf die junge Frau fixiert ist oder der schwarze Musiker, der ein Gigolo und Lebemann ist. Genauso wie der weiße, hutzelige Pate des Stadtteils, der seinen Anspruch auf sie geltend macht.

Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Buch ein Aufruf zu Mut, Selbstständigkeit und Stärke ist, sich nicht in sein Schicksal als Schwarze/r zu fügen. Vielleicht bin ich genau deshalb frustriert und deprimiert über den Verlauf, den die Geschichte nimmt. Aber wahrscheinlich war es der Schriftstellerin gar nicht möglich, etwas anderes zu schreiben, mit Blick auf ihre Biografie und ihrer Wahrnehmung der Lebensumstände von Schwarzen in New York.

Ein tolles Buch, das mich leider resigniert zurückgelassen hat.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für