-19%20)

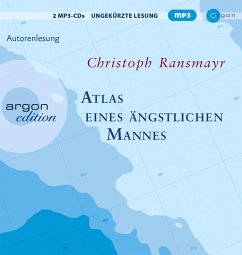

Als ich noch unsterblich war

Erzählungen. 396 Min.. Lesung. Ungekürzte Ausgabe

Gesprochen: Ransmayr, Christoph

Sofort lieferbar

Statt: 24,00 €**

19,45 €

inkl. MwSt.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

10 °P sammeln!

Wer in den zwölf weißen Bänden von Christoph Ransmayrs Spielformen des Erzählens nach dem klassischen Ton großer Erzählungen sucht, wird jene 13 Geschichten entdecken, die nun erstmals in einem Band versammelt sind. Die Entdeckungsreise führt von Irland in den Transhimalaya, aus dem oberösterreichischen Bergland zu den Bürgerkriegsschauplätzen Sri Lankas oder in die Sahara, in den Frieden afrikanischer Nebelwälder und ins Südchinesische Meer.Das Leben selbst bestimmt den verführerischen Rhythmus der Erzählungen, das Entstehen und die Vergänglichkeit, der Aufbruch in die Welt und...

Wer in den zwölf weißen Bänden von Christoph Ransmayrs Spielformen des Erzählens nach dem klassischen Ton großer Erzählungen sucht, wird jene 13 Geschichten entdecken, die nun erstmals in einem Band versammelt sind. Die Entdeckungsreise führt von Irland in den Transhimalaya, aus dem oberösterreichischen Bergland zu den Bürgerkriegsschauplätzen Sri Lankas oder in die Sahara, in den Frieden afrikanischer Nebelwälder und ins Südchinesische Meer.

Das Leben selbst bestimmt den verführerischen Rhythmus der Erzählungen, das Entstehen und die Vergänglichkeit, der Aufbruch in die Welt und die Heimkehr ins Vertraute. In Christoph Ransmayrs Worten, durch seinen scharfen Blick, verwandelt sich die Welt in eine, die farbenprächtiger, detailreicher und ein wenig größer zu sein scheint, als wir sie kennen.

Das Leben selbst bestimmt den verführerischen Rhythmus der Erzählungen, das Entstehen und die Vergänglichkeit, der Aufbruch in die Welt und die Heimkehr ins Vertraute. In Christoph Ransmayrs Worten, durch seinen scharfen Blick, verwandelt sich die Welt in eine, die farbenprächtiger, detailreicher und ein wenig größer zu sein scheint, als wir sie kennen.