Nur das Erzählen kann über die Zeit triumphieren.

Der mächtigste Mann der Welt und Kaiser von China, Qiánlóng, lädt den englischen Uhrmacher Alister Cox mit dem Auftrag an seinen Hof, Uhren zu bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt der Kaiser, der gemäß einem seiner zahllosen Titel auch »Herr über die Zeit« ist, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen Auftrag nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Herrschers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

Der mächtigste Mann der Welt und Kaiser von China, Qiánlóng, lädt den englischen Uhrmacher Alister Cox mit dem Auftrag an seinen Hof, Uhren zu bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt der Kaiser, der gemäß einem seiner zahllosen Titel auch »Herr über die Zeit« ist, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen Auftrag nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Herrschers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

| CD 1 | |||

| 1 | Háng zhou, die Ankunft | 00:04:28 | |

| 2 | Háng zhou, die Ankunft | 00:03:50 | |

| 3 | Háng zhou, die Ankunft | 00:03:23 | |

| 4 | Háng zhou, die Ankunft | 00:03:56 | |

| 5 | Háng zhou, die Ankunft | 00:04:10 | |

| 6 | Háng zhou, die Ankunft | 00:03:25 | |

| 7 | Háng zhou, die Ankunft | 00:03:11 | |

| 8 | Háng zhou, die Ankunft | 00:02:45 | |

| 9 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:03:20 | |

| 10 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:03:41 | |

| 11 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:02:59 | |

| 12 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:05:03 | |

| 13 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:04:44 | |

| 14 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:03:07 | |

| 15 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:03:28 | |

| 16 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:03:37 | |

| 17 | Dà yùn hé, die Wasserstraße | 00:03:17 | |

| 18 | Zi jìn chéng, die Purpurstadt | 00:03:50 | |

| 19 | Zi jìn chéng, die Purpurstadt | 00:03:14 | |

| CD 2 | |||

| 1 | Zi jìn chéng, die Purpurstadt | 00:04:42 | |

| 2 | Zi jìn chéng, die Purpurstadt | 00:03:30 | |

| 3 | Zi jìn chéng, die Purpurstadt | 00:04:02 | |

| 4 | Zi jìn chéng, die Purpurstadt | 00:02:58 | |

| 5 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:04:15 | |

| 6 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:04:17 | |

| 7 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:04:14 | |

| 8 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:05:28 | |

| 9 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:03:37 | |

| 10 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:02:38 | |

| 11 | Wàn suì yé, ein Herr über zehntausend Jahre | 00:03:11 | |

| 12 | Shí jian, ein Mensch | 00:03:56 | |

| 13 | Shí jian, ein Mensch | 00:03:58 | |

| 14 | Shí jian, ein Mensch | 00:03:57 | |

| 15 | Shí jian, ein Mensch | 00:03:56 | |

| 16 | Shí jian, ein Mensch | 00:04:20 | |

| 17 | Shí jian, ein Mensch | 00:04:22 | |

| 18 | Shí jian, ein Mensch | 00:03:26 | |

| 19 | Hái zi, das Silberschiff | 00:03:08 | |

| 20 | Hái zi, das Silberschiff | 00:04:00 | |

| CD 3 | |||

| 1 | Hái zi, das Silberschiff | 00:03:17 | |

| 2 | Hái zi, das Silberschiff | 00:04:29 | |

| 3 | Hái zi, das Silberschiff | 00:04:38 | |

| 4 | Hái zi, das Silberschiff | 00:04:33 | |

| 5 | Hái zi, das Silberschiff | 00:03:46 | |

| 6 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:03:08 | |

| 7 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:03:13 | |

| 8 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:03:56 | |

| 9 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:04:34 | |

| 10 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:03:32 | |

| 11 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:03:11 | |

| 12 | Líng chí, eine Bestrafung | 00:05:25 | |

| 13 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:06 | |

| 14 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:06 | |

| 15 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:18 | |

| 16 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:02:48 | |

| 17 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:49 | |

| 18 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:04:11 | |

| 19 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:02:37 | |

| 20 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:43 | |

| Weitere 1 Tracks anzeigen | |||

| 21 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:05:21 | |

| CD 4 | |||

| 1 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:04:17 | |

| 2 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:04:24 | |

| 3 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:02:40 | |

| 4 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:14 | |

| 5 | Wàn li cháng chéng, die Mauer | 00:03:51 | |

| 6 | An, die Geliebte | 00:03:07 | |

| 7 | An, die Geliebte | 00:02:34 | |

| 8 | An, die Geliebte | 00:03:13 | |

| 9 | An, die Geliebte | 00:03:18 | |

| 10 | An, die Geliebte | 00:03:04 | |

| 11 | An, die Geliebte | 00:04:51 | |

| 12 | An, die Geliebte | 00:04:40 | |

| 13 | An, die Geliebte | 00:04:05 | |

| 14 | An, die Geliebte | 00:03:03 | |

| 15 | An, die Geliebte | 00:04:18 | |

| 16 | An, die Geliebte | 00:03:57 | |

| 17 | An, die Geliebte | 00:03:10 | |

| 18 | An, die Geliebte | 00:05:07 | |

| 19 | An, die Geliebte | 00:03:11 | |

| 20 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:03:27 | |

| Weitere 1 Tracks anzeigen | |||

| 21 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:04:15 | |

| CD 5 | |||

| 1 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:04:51 | |

| 2 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:04:51 | |

| 3 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:04:44 | |

| 4 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:04:17 | |

| 5 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:03:17 | |

| 6 | Lì Xià, Aufbruch in den Sommer | 00:02:40 | |

| 7 | Aishì, der Verlust | 00:04:55 | |

| 8 | Aishì, der Verlust | 00:04:48 | |

| 9 | Aishì, der Verlust | 00:04:35 | |

| 10 | Aishì, der Verlust | 00:03:10 | |

| 11 | Aishì, der Verlust | 00:03:22 | |

| 12 | Aishì, der Verlust | 00:02:13 | |

| 13 | Jehol, am heißen Fluß | 00:04:14 | |

| 14 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:17 | |

| 15 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:44 | |

| 16 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:04 | |

| 17 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:55 | |

| 18 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:08 | |

| 19 | Jehol, am heißen Fluß | 00:04:50 | |

| 20 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:20 | |

| Weitere 1 Tracks anzeigen | |||

| 21 | Jehol, am heißen Fluß | 00:03:23 | |

| CD 6 | |||

| 1 | Shuiyín, Quecksilber | 00:03:29 | |

| 2 | Shuiyín, Quecksilber | 00:03:06 | |

| 3 | Shuiyín, Quecksilber | 00:03:18 | |

| 4 | Shuiyín, Quecksilber | 00:02:38 | |

| 5 | Shuiyín, Quecksilber | 00:02:42 | |

| 6 | Shuiyín, Quecksilber | 00:03:05 | |

| 7 | Shuiyín, Quecksilber | 00:04:59 | |

| 8 | Shuiyín, Quecksilber | 00:04:43 | |

| 9 | Zhong, die Uhr | 00:04:28 | |

| 10 | Zhong, die Uhr | 00:04:46 | |

| 11 | Zhong, die Uhr | 00:04:09 | |

| 12 | Zhong, die Uhr | 00:05:00 | |

| 13 | Zhong, die Uhr | 00:04:03 | |

| 14 | Zhong, die Uhr | 00:02:49 | |

| 15 | Jing gào, eine Warnung | 00:03:42 | |

| 16 | Jing gào, eine Warnung | 00:02:55 | |

| 17 | Jing gào, eine Warnung | 00:03:20 | |

| 18 | Jing gào, eine Warnung | 00:04:17 | |

| 19 | Jing gào, eine Warnung | 00:04:47 | |

| 20 | Jing gào, eine Warnung | 00:03:18 | |

| Weitere 1 Tracks anzeigen | |||

| 21 | Jing gào, eine Warnung | 00:03:49 | |

| CD 7 | |||

| 1 | Ging Kè, der Augenblick | 00:04:21 | |

| 2 | Ging Kè, der Augenblick | 00:02:53 | |

| 3 | Ging Kè, der Augenblick | 00:04:19 | |

| 4 | Ging Kè, der Augenblick | 00:03:16 | |

| 5 | Ging Kè, der Augenblick | 00:03:59 | |

| 6 | Ging Kè, der Augenblick | 00:03:47 | |

| 7 | Ging Kè, der Augenblick | 00:04:06 | |

| 8 | Ging Kè, der Augenblick | 00:04:41 | |

| 9 | Ging Kè, der Augenblick | 00:04:33 | |

| 10 | Ging Kè, der Augenblick | 00:03:56 | |

| 11 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:04:32 | |

| 12 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:04:20 | |

| 13 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:04:11 | |

| 14 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:03:00 | |

| 15 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:04:50 | |

| 16 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:05:05 | |

| 17 | Gu Dú Qíu Bài, der Unbesiegbare | 00:04:35 | |

© BÜCHERmagazin, Ingeborg Waldinger (wal)

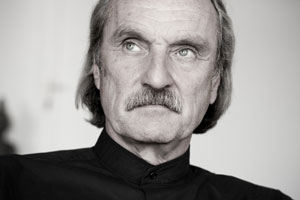

Christoph Ransmayr stellt in seiner Literatur das Erfundene über das Gefundene. Und doch hat sein Werk viel mit der Wirklichkeit zu tun: Auf den Spuren des historischen Romans "Cox oder Der Lauf der Zeit" durch das Peking von heute.

PEKING, im September

Am Ende von Christoph Ransmayrs 2016 erschienenem Roman "Cox" zögert der Kaiser von China, der "Herr der zehntausend Jahre", die neu gebaute Uhr für die Ewigkeit tatsächlich in Gang zu setzen. Würde sie die Allmacht jenes Mannes, der Herr über die Zeit ist, mehr noch: "die Zeit selbst war", nicht in Frage stellen und an eine Maschine abtreten? Ransmayr erzählt in seinem Roman vom Kaiser Qiánlóng, genannt der Himmelssohn, der Gottgleiche, der Allerhöchste, der Erhabene, der Herr der Welt. Für ihn soll ein Team englischer Uhrenbauer, damals die besten überhaupt, ein Wunderwerk der Zeitmessung konstruieren.

Länger als jeder andere Kaiser herrschte Qiánlóng im achtzehnten Jahrhundert, insgesamt mehr als sechzig Jahre. Das war in der mandschurischen Qing-Dynastie, die seit 1644 ganz China beherrschte. Erst 1911 endete sie mit Puyi, wie wir alle aus Bernardo Bertoluccis unvergesslichem Film "The Last Emperor" (1987) wissen. Auch wenn Ransmayr in einem Epilog betont, dass Qiánlóng wie andere wirklichkeitsnahe Figuren seines Romans "keine Gestalten unserer Tage" seien und lediglich als Vorwurf für seine "Erfindung eines Landes" dienten, so schimmert gleichwohl zwischen den Zeilen überall auch der Machtgestus des neuen Reichs der Mitte hindurch.

Das beginnt mit der grausamen Abstrafung einiger Börsenhändler und der qualvollen Hinrichtung von zwei Ärzten wegen angeblicher Verbreitung von Gerüchten, reicht über die "Observationsprotokolle" des "Mienenspiels" Verdächtiger in der Verbotenen Stadt und der Sommerresidenz Jehol und kulminiert in dem Wunsch nach uneingeschränkter, ewiger Macht. Dass Staatspräsident Chi Jinping sich diesem Ziel mit der am 11. März 2018 aufgehobenen Amtszeitbegrenzung jetzt nähert, konnte Ransmayr vor drei Jahren freilich noch nicht wissen.

Seit seinem Ovid-Pastiche "Die letzte Welt" verteidigt der Schriftsteller sich energisch gegen den Verdacht des historischen oder - noch schlimmer - des postmodernen Romans. Dennoch hat sein Anspruch einer narrativen "Erfindung der Welt", so der Titel seiner Kafka-Preisrede, ungeheuer viel mit der Wirklichkeit zu tun. Vieles ist aus der früheren Beschäftigung mit Reisereportagen hervorgegangen, nicht erst mit dem "Atlas eines ängstlichen Mannes". Darin erfasst Ransmayr die gesamte Welt in siebzig prägnanten Miniaturen, die alle mit dem fast biblisch-mythischen "Ich sah" beginnen.

Teils erlebte, teils geschaute oder zusätzlich erlesene Schauplätze und Ereignisse liegen allen seinen Büchern zugrunde: "Morbus Kitahara" führt in den Kurort Moor am Traunsee zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In den "Schrecken des Eises und der Finsternis" geht es mit dem Marineleutnant Carl Weyprecht und seinem späteren Spurensucher Josef Mazzini hinauf ins sibirische Polarmeer. Im modernen Epos "Der fliegende Berg" besteigen zwei Brüder im Himalaya einen unbenannten Berg, von dem - wie im Fall des befreundeten Reinhold Messner - nur einer zurückkehrt. Und "Cox oder Der Lauf der Zeit" führt uns nach Peking, dort in die Verbotene Stadt und den Sommerpalast mit dem wunderbaren Kunming-See sowie die in den nordöstlichen Bergen gelegene Sommerresidenz Chengde mit dem älteren Namen Jehol.

Im kurzen Epilog mit dem Titel "Zuletzt", der so vehement das Erfundene über das Gefundene erhebt, räumt Ransmayr ein, dass ihm am Anfang jene Uhrenausstellung in den Pavillons der Verbotenen Stadt "den Takt ins Innere meiner Geschichte geschlagen" habe. Wer sie selbst besucht, kann die Verzauberung durch diese oft phantastischen Chronometer verstehen. Ein einziger langer Satz des Romans fasst dieses bunte Wunderkabinett am besten zusammen: "Tischuhren, Pendeluhren, Standuhren, Wasser- und Sanduhren, sogar aus Goldblech gehämmerte und ziselierte Sonnenuhren, die, von einem Rad nun erloschener Fackeln beleuchtet, einen Sonnentag zu allen Jahreszeiten nachspielen konnten, Hunderte, Aberhunderte mechanische Werke, die, auf Podesten oder unter Glasstürzen und in Vitrinen stehend, eine Art Museum der gemessenen Zeit präsentieren, in dem auch Maschinen gesammelt worden waren, deren Funktionsweise selbst Meister wie Cox und Merlin nur erahnen konnten." Wie Ransmayr einmal mit Canettis "Stimmen von Marrakesch" vor sich auf dem Teetisch den Jemaa el Fna, den Platz der Toten, in der marokkanischen Stadt beobachtete, so gehen wir mit "Cox" in der Hand durch die kaiserliche Uhrensammlung. Viele der schmuckvollsten Modelle verbinden sich mit dem Namen von James Cox (1723 bis 1800), der im Roman leicht verfremdend Alister mit Vornamen heißt. Sein Sohn John Henry betrieb seit 1781 einen Laden im kantonesischen Guangzhou, dem Zentrum des chinesischen Uhrenhandels.

Cox senior gewann 1775 in London einen Preis mit einer genial funktionierenden, aber ganz schlicht aussehenden Uhr, die in Peking aber gar nicht gezeigt wird: Ihren Antrieb bildet eine durch Luftdruckschwankungen auf- und absteigende Quecksilbersäule. Diese bizarr wirkende Idee einer "Perpetual Motion", eines Perpetuum mobile, übernimmt Ransmayr für die dritte, raffinierteste Konstruktion der englischen Tüftler. Voraus gehen eine Uhr in Form einer silbernen Dschunke, die ihre Energie aus geblähten Segeln bezieht, und eine Feueruhr in Gestalt der Großen Mauer, die in fünf Glutpfannen menschliche Substanzen zu Aromen verbrennt, den "Gestank des Alters", den "Geruch des Angstschweißes" und die "Parfüms der Erinnerung".

Die Pekinger Ausstellung schafft einen Pfad in die phantastische Zauberwelt dieses Romans, in dem Uhren wie "helle, funkelnde Gleichnisse und Vorahnungen der Ewigkeit" wirken. Der beschriebene überbordende Schmuck von Figürchen, Tieren und Pflanzen auf Pagoden und Türmen, die Sonnen, Monde und Sterne, bei denen sich außer Zeigern auch sonst alles Mögliche dreht, bewegt und zum Klingen gebracht wird, ist hier auf viele Modelle verteilt zu bewundern. Eine Uhr ließ sich Ransmayr dabei seltsamerweise entgehen, die bestens in den Roman gepasst hätte: Da sitzt ein Gelehrter in seinem Uhrenbauwerk und vermag zu bestimmten Zeiten acht verschiedene chinesische Schriftzeichen in ein Buch zu schreiben.

Kalligraphie ist der zweite große Komplex in "Cox", der Zeit als "kostbarste aller menschenmöglichen Güter" ausweist. Denn die Kunst der Kalligraphie verbindet den Bestand uralter, literarisch tradierter Zeichen mit dem Hauch vorübergehender Flüchtigkeit. Der Kaiser wirft seine Wünsche nach der kaum vorstellbaren "Zeitlosen Uhr" der Ewigkeit als Gedicht auf Reispapier, das er anschließend in einem Glutbecken verbrennt. Gleiches geschieht zum Schluss mit der geheimnisvollen Anleitung - einer "unbeholfenen Kalligraphie" - zur Aktivierung der Himmelsmaschine, weil Qiánlóng sie als "ungeteiltes Geheimnis" längst im Gedächtnis birgt.

Bei der dritten, unfassbar gleichberechtigten Zusammenkunft mit dem Herrn über die Zeit und Ewigkeit erscheint der Kaiser den englischen Uhrenbauern in den frühen Morgenstunden am heißen Fluss (so lediglich die wörtliche Übersetzung von Jehol) - ganz einfach gewandet wie ein Hirte oder Fischer. Mit einem Kalligraphenpinsel tupft er Gedichte auf die glatten Steine, die rasch wieder verdampfen. Diese wundervoll mythische Szene über Schrift, Kunst und Vergänglichkeit verdankt sich einer anderen Reisespur Ransmayrs.

Festgehalten hat er sie im "Atlas eines ängstlichen Mannes" (2012) unter dem Titel "Kalligraphen". Gemeint sind jene älteren Männer, die mit Bambusstöcken klassische Wasserzeichen aus dem ruhig daliegenden Kunming-See auf die flachen Ufersteine pinseln. Auch wir haben sie dort im weiten Areal des Sommerpalastes unweit der Peking-Universität gesehen. Sie bieten ein einzigartiges Bild von Ruhe und Gelassenheit, das auch vom Roman "Cox" ausgeht.

ALEXANDER KOSENINA

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Andreas Platthaus dachte schon, Christoph Ransmayrs Kunst zu kennen. Allein, erst in diesem Roman, den Platthaus überschwänglich das Ereignis des Bücherherbstes nennt, bringt der Autor laut Rezensent seine "elegante Prosa" zur Vollendung. Das Buch, das von der Reise eines englischen Uhrmachers im Jahr 1757 zum Hof des chinesischen Kaisers erzählt, ist für Platthaus ein Roman über die Zeit an sich, über ferne Zeiten und die heutige Zeit, ein meisterhafter Versuch zudem, zwischen Orient und Okzident zu vermitteln, und sei es auch nur, indem der Autor Grausamkeit und Autokratie hüben wie drüben vergleicht. Aus dem Nachwort erfährt Platthaus, was an dieser Geschichte authentisch ist und was nicht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

ein großer Beschreiber. [...] Man kann in seinen Büchern ins Kino gehen, so sehr sind sie Wort für Wort [...] fein ziseliert. Jörg Magenau taz 20161026