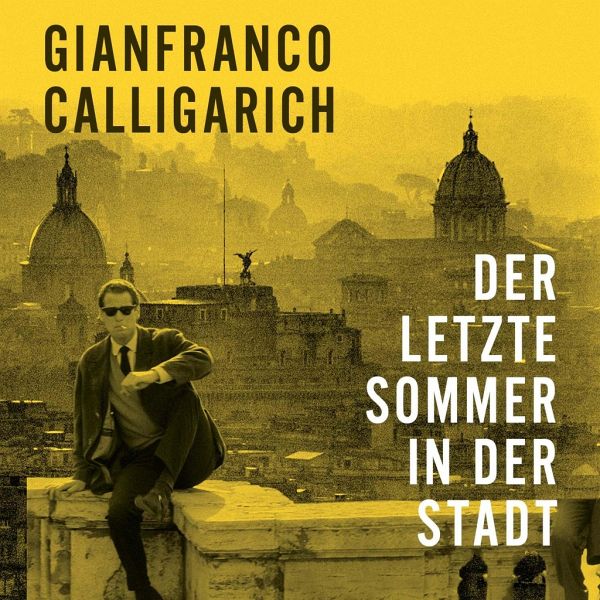

Gianfranco Calligarich

MP3-CD

Der letzte Sommer in der Stadt

347 Min.. Lesung

Übersetzung: Krieger, Karin;Gesprochen: Milovanovic, Milos

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Wiederentdeckung aus Italien: eine melancholische Liebesgeschichte im Rom der siebziger Jahre im Stil von Fellinis "La Dolce Vita"Rom, Anfang der siebziger Jahre: Der junge Leo Gazzarra kommt aus Mailand in die Ewige Stadt, die ihm alles zu bieten scheint. Ein befreundetes Paar überlässt ihm seine Wohnung und verkauft ihm einen alten Alfa Romeo, ein anderer Freund verschafft ihm einen Job beim "Corriere dello Sport". Mühelos fast findet er Anschluss, frequentiert die angesagten Bars und begegnet eines Abends der so exzentrischen wie umwerfenden Arianna, die sein Leben umkrempelt.Gianfra...

Die Wiederentdeckung aus Italien: eine melancholische Liebesgeschichte im Rom der siebziger Jahre im Stil von Fellinis "La Dolce Vita"Rom, Anfang der siebziger Jahre: Der junge Leo Gazzarra kommt aus Mailand in die Ewige Stadt, die ihm alles zu bieten scheint. Ein befreundetes Paar überlässt ihm seine Wohnung und verkauft ihm einen alten Alfa Romeo, ein anderer Freund verschafft ihm einen Job beim "Corriere dello Sport". Mühelos fast findet er Anschluss, frequentiert die angesagten Bars und begegnet eines Abends der so exzentrischen wie umwerfenden Arianna, die sein Leben umkrempelt.Gianfranco Calligarich hat mit "Der letzte Sommer in der Stadt" einen Roman voller Wunder geschrieben, einen Roman, der auf jeder Seite Fellinis "La Dolce Vita" und Paolo Sorrentinos "La Grande Bellezza" heraufbeschwört und durch seine schwindelerregende Unrast fasziniert.

Gianfranco Calligarich, geboren 1947 in Asmara, Eritrea, stammt aus einer Triestiner Familie. Er wuchs in Mailand auf, bevor er nach Rom zog, wo er als Journalist und Drehbuchautor arbeitet. 1994 gründete er das Teatro XX Secolo. Die Originalausgabe von Der letzte Sommer in der Stadt erschien 1973. Der Roman wird derzeit in zwanzig Sprachen übersetzt.

Produktdetails

- Verlag: Medienverlag Kohfeldt

- Gesamtlaufzeit: 347 Min.

- Erscheinungstermin: August 2022

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783863525453

- Artikelnr.: 63612552

Herstellerkennzeichnung

Kohfeldt, Christian

Luise-Uhlhorn-Str. 7

26188 Edewecht

BESTELLUNG@HIERAX.DE

www.hoer-cds.de

+49 (04486) 9377-64

Ein kostbarer Roman [...]. Calligarich erzählt und reflektiert mit Eleganz, die Poesie seiner Sprache geht auch in der sorgfältigen deutschen Übersetzung nicht verloren." Susanna Bastaroli, Die Presse am Sonntag, 20.02.22 "Mit einer wunderbar Haken schlagenden Sprache, [...] Witz und Poesie schildert dieses Buch, das in Italien in den Siebzigern berühmt war und nun international wiederentdeckt wird, eine süße und traurige Liebesgeschichte." Wolfgang Höbel, Der Spiegel, 19.02.22 "Der sinnlichste Rom-Roman seit Langem! ... Ein Buch voller leibhaftiger Figuren und poetischer Sehnsüchte. Ein Setting, in dem Leute noch ohne Handytexten durchs Nachtleben ziehen, um Freunde und Bekannte zu treffen - und mit etwas Glück sogar die Liebe. ... Caput

Mehr anzeigen

mundi als Kulisse postmoderner Liebessehnsüchte hat lange keiner so zauberhaft geschildert wie Calligarich." Marc Reichwein, Literarische Welt, 05.02.22 "All die Höhen und Tiefen der Beziehung bettet Gianfranco Calligarich ein in wunderbare, skurrile und dramatische Episoden wie ein Fellini mit der Schreibfeder. Er erweckt markante Charaktere zum Leben und schüttelt anscheinend so nebenbei famose Erkenntnisse aus dem Ärmel. Ein zartes und fragiles Werk über die Magie des Augenblicks und das nur selten verdrängbare Wissen, dass alles seine Zeit und seine Vergänglichkeit hat." Werner Krause, Kleine Zeitung, 29.01.22 "Rom-Sehnsucht gegen den Pandemie-Blues: Heldin des Buchs ist die Stadt, und die Menschen darin dürfen sich in ihr frei verlieren." Gerald Heidegger, orf.at, 24.1.22 "Intensiv leuchtet Gianfranco Calligarichs Der letzte Sommer in der Stadt. ... Eine wilde, zärtliche, schräge Liebesgeschichte, die ins Schwitzen bringt." Barbara Weitzel, Die Welt am Sonntag kompakt, 23.1.22 "Eine Liebeserklärung an das Leben in faszinierender Intensität. Ein grandioses, zartes und fragiles Werk über die Magie des Augenblicks und das nur selten verdrängbare Wissen, dass alles seine Zeit und seine Vergänglichkeit hat." Werner Krause, Kleine Zeitung, 22.1.22 "Wie eine Reise in den Süden und in vergangene Zeiten." Dirk Versendaal, Stern, 20.1.22 "Calligarich hat eine ganz eigene Stimme ..., ein fabelhaftes visuelles Gespür für solche kleinen Szenen, man sieht das sofort vor sich, als habe man es selbst an der Piazza del Popolo erlebt. Ein großes Geschenk." Peter Körte, FAS, 9.1.22 "Dieser erste Roman ist ein Meisterwerk! Eine Liebesgeschichte, die in Rom zwischen La dolce vita und La Grande Bellezza spielt: elegant, melancholisch, außergewöhnlich gut geschrieben." Frédéric Beigbeder "Ein Roman für alle, die Philipp Roth oder Jonathan Franzen lieben. ... Eine Lektüre voller Überraschungen." Guiseppe Gena, Vanity Fair "Der Roman erweckt die Erinnerung an eine ebenso glühende wie frivole Epoche der italienischen Geschichte. ... Die Dialoge, so köstlich wie ein Glas Barolo, erinnern an das aristokratische und literarische Geplänkel eines Woody-Allen-Films. Die Piazza del Popolo oder das Meer, in dem sich der 'ägyptische Himmel' spiegelt, erinnern an die Wanderungen in Rom von Stendhal." Flavie Philipon, Elle "Beeindruckend! Calligarich beschwört Italiens Plätze, Partys, Strände und Bars mit einer Stimmung, die an Hemmingways 'Ein Fest fürs Leben' erinnert ... das Gefühl, dass Leo allein auf der Welt ist, wird ergreifend vermittelt." Nicola Vacca, linea "Eine Liebesgeschichte, bei der man den Verstand verliert. ... Wenn du merkst, dass sich die Träume von jemanden in Luft auflösen, dann gib ihm dieses Buch zu lesen. Er wird wieder richtig lernen zu träumen." Fabrizio Ottaviani, Il Giornale "Den letzten Sommer in der Stadt vergisst man nie wieder." Paolo di Stefano, Corriere della Serra

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension

Rezensentin Sigrid Löffler hofft, dass Gianfranco Calligarich durch die Wiederentdeckung seines Romans "Der letzte Sommer in der Stadt" endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Der italienische Roman erschien bereits 1973 und erzählt von der Liebe des 30-jährigen Ich-Erzählers Leo, unverkennbar ein Alter Ego des Schriftstellers, zu einer jungen Frau und der Stadt, in der er lebt - dem altehrwürdigen Rom, beschreibt Löffler. Das beschriebene Milieu und Figurenensemble gibt einen Einblick in den römischen Zeitgeist der frühen siebziger Jahre und erinnert die Rezensentin an Federico Fellinis Film "La Dolce Vita" aus dem Jahr 1960. Diese Hymne auf Rom und Abgesang auf die Jugend ist ein wiederentdecktes kleines Meisterwerk, das sich gut gehalten hat, schließt Löffler.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Gebundenes Buch

Der "wiederentdeckte" Roman von Gianfranco Calligarich erzählt die Geschichte des jungen Mannes Leo, der auszog, um das Dolce Vita der italienischen Hauptstadt auszukosten. Leo ist durchaus sympathisch, wirkt intelligent, aber lässt sich eben so durchs Leben treiben. Er wirkte …

Mehr

Der "wiederentdeckte" Roman von Gianfranco Calligarich erzählt die Geschichte des jungen Mannes Leo, der auszog, um das Dolce Vita der italienischen Hauptstadt auszukosten. Leo ist durchaus sympathisch, wirkt intelligent, aber lässt sich eben so durchs Leben treiben. Er wirkte ständig, als wäre er auf der Suche, aber nach was?

Im Großen und Ganzen geht es um eine Liebesgeschichte, aber ist sie immer begleitet von einem "fast", einer gewissen Melancholie und vor allem unausgesprochenen Gefühlen: sei es gegenüber Leo's Geliebten, den Freunden oder den Eltern. Aber vielleicht waren selbst die Italiener damals nicht so offen mit Emotionen, wie man es heute erwarten würde. Schließlich ist der Roman schon über 40 Jahre alt. Der Erzählung merkt man ihr Alter meiner Meinung nach nicht an. Abgesehen von ein paar technischen Erwähnungen könnte sie genauso gut in den 2000er Jahren spielen.

Was ich an diesem Buch am meisten bemängele, ist die Tatsache, dass die Handlung oft so vor sich hin plätscherte. Es kam einfach keine Spannung auf.

Wunderbar fand ich dagegen die eigenwilligen und wiederkehrenden Redewendungen und der Umgang mit der Sprache insgesamt. Der Text wirkt dabei intelligent, aber nicht überkandidelt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

La vita agrodolce

Ich: Wie zeitlos kann ein Buch sein?

Der letzte Sommer in der Stadt: Ja.

1973 ist Gianfranco Calligarichs Roman erschienen. Vor 49 Jahren. Zwei, fast drei Generationen junger Leute später wirkt „Der letzte Sommer in der Stadt“ frisch wie am ersten …

Mehr

La vita agrodolce

Ich: Wie zeitlos kann ein Buch sein?

Der letzte Sommer in der Stadt: Ja.

1973 ist Gianfranco Calligarichs Roman erschienen. Vor 49 Jahren. Zwei, fast drei Generationen junger Leute später wirkt „Der letzte Sommer in der Stadt“ frisch wie am ersten Tag.

Ein junger Mann in einer großen Stadt, der ewigen Stadt, Rom, natürlich. Das sorglose Leben, wenn die Schulzeit hinter und noch so vor einem Menschen liegt. Die flüchtigen Bekannt- und besseren Freundschaften. Jobs, die noch keine Arbeit sind. Durchfeierte Nächte. Und die Liebe, ja, die Liebe, oder besser: Amore.

Die findet Leo Gazzarra, der (Anti-)Held dieser Geschichte, in Arianna. Schön ist sie, wankelmütig, undurchschaubar. Und trotz aller Nähe wahrt sie eine gewisse Distanz, die Leo schier um den Verstand bringt, aus Rom weg in die Mailänder Heimat treibt, die längst keine mehr ist.

Calligarich hat hier vor fast fünf Jahrzehnten einen Roman geschaffen, der mehr ist als nur eine Verbeugung vor amerikanischen Literaten wie Kerouac oder Hemingway. Es ist ein Werk, dass Beat-Literatur mit La Dolce Vita von Fellini verknüpft – nur dass es oft agrodolce ist. Bittersüß. Von Seite zu Seite bis zu seinem Ende nimmt die Süße ab, verschwindet die Wärme, das Wohltun des Sommers, hin zum großen Finale.

Ein wunderbares Buch, eine großartige Wiederentdeckung, eine tolle Übersetzung. Und kein Jahr gealtert. Amore!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Leo Gazzara weiß nach dem Wehrdienst nicht, als was er arbeiten soll und will. Eins weiß er aber ganz genau, weg aus Mailand und von seinem Elternhaus. Es ist Anfang der Siebziger und Leo bekommt einen Job als Journalist in Rom. Aber nach ein paar Monaten verliert er diese Arbeit. Aber …

Mehr

Leo Gazzara weiß nach dem Wehrdienst nicht, als was er arbeiten soll und will. Eins weiß er aber ganz genau, weg aus Mailand und von seinem Elternhaus. Es ist Anfang der Siebziger und Leo bekommt einen Job als Journalist in Rom. Aber nach ein paar Monaten verliert er diese Arbeit. Aber Glück im Unglück, er kann in der Wohnung eines befreundeten Ehepaares wohnen, sie verkaufen ihm ihren alten Alfa Romeo und er bekommt einen neuen Job beim Corriere dello Sporto. Jede Nacht verbringt er in Bars, wird immer mehr zum Alkoholiker und geht zum Essen bei Freunden. Eines Tages trifft er Arianna, die ihn nicht liebt, aber trotzdem mit ihm zusammen sein möchte.

Dass dieser Roman jahrelang in der Versenkung verschwunden war, ist unbegreiflich. Ein Liebesroman, eine Lebensgeschichte, die das rastlose Leben des jungen Leo Gazzara erzählt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Sofort hatte mich der Klappentext angesprochen, genau für mich, dachte ich und wurde nicht enttäuscht. Ein junger Mann geht von Mailand nach Rom, um dort in Journalisten - und Künstlerkreisen sein Glück zu suchen. Die Hitze liegt schwer über der Stadt und der Leser …

Mehr

Sofort hatte mich der Klappentext angesprochen, genau für mich, dachte ich und wurde nicht enttäuscht. Ein junger Mann geht von Mailand nach Rom, um dort in Journalisten - und Künstlerkreisen sein Glück zu suchen. Die Hitze liegt schwer über der Stadt und der Leser spürt das erschöpfende Leben nach. Man sitzt mit dem Protagonisten im Cafe, auf der Piazza del Popolo oder fährt mit ihm ans Meer, um Luft zu holen. Das Leben ist nicht so unbeschwert, der Eindruck des leichten Sommers täuscht. Der Lebensunterhalt will erarbeitet werden, fast ein wenig frech weiß der Protagonist sich bei Bekannten durchzufuttern. Über allem schwebt besagte Melancholie, über den nächtlichen Feiern, den Restaurantbesuchen mit Freunden, den Aufbrüchen und Treffen mit der ungewöhnlichen jungen Frau. Etwas verhuscht ist sie, auf die er trifft, irgendetwas zwischen reizend, überfordert und kess.

Insgesamt ein wenig ungestüm, unbekümmert lebt der Ich-Erzähler weiter vor sich hin, er wird erwachsener im Verlauf der Geschichte und auch diese Entwicklung ist von der allgegenwärtigen Melancholie umfangen. Das ist schön zu lesen, es berührt und hinterlässt einen wunderbaren Blick auf eine vergangene Zeit. Das Cover passt übrigens hervorragend zur Geschichte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Sehr melancholische Lebens- und Liebesgeschichte

Die Leseprobe ließ mich etwas ratlos zurück, der Beginn des Romans las sich flüssig und der romantische, melancholische Stil machte mich neugierig, obwohl nicht zu erahnen war, wohin die Geschichte führt.

Als das Buch kam, war …

Mehr

Sehr melancholische Lebens- und Liebesgeschichte

Die Leseprobe ließ mich etwas ratlos zurück, der Beginn des Romans las sich flüssig und der romantische, melancholische Stil machte mich neugierig, obwohl nicht zu erahnen war, wohin die Geschichte führt.

Als das Buch kam, war ich schon vom Äußeren total begeistert. Der warme Farbton des Schutzumschlags, der junge Mann über der im Dunst liegenden Stadt Rom, einfach ein Buch zum Zugreifen.

Ich las das ganze Buch wie in Trance, Rom war einer der "Hauptdarsteller", wie ein Film mit einem magischen Ambiente umfing mich das Gefühl der Stadt. Ich fragte mich tatsächlich, wie jemand, der Rom, die Piazza Navona, die Piazza del Popolo, die traumhaften Gassen, die sieben Hügel, den Lärm, den Gestank der Vespas, die verlotterten Toiletten in den Cafés, die schwatzenden Leute und die Geschäfte, die überquellen von bunten, teuren, schicken Sachen, wie jemand, der all das nie gesehen hat, dieses Buch aufnimmt. Denn sich in Leo Gazzaro hineinzuversetzen, der mit gerade mal dreißig Jahren daherkommt wie in einer schweren Midlifecrisis, der sich in die verrückte, sensible Arianna verliebt und doch nicht richtig verliebt ist, der mit dem Arbeiten so seine Probleme hat und mit der Freizeit auch, das ist trotz des einschmeichelnden Stils gar nicht so leicht.

Trotzdem kommt man nach ein paar Seiten nicht mehr los von diesem Buch, die Probleme, die Leo sieht, die er hat und die ihm das Leben schwer machen, sind greifbar. Seine Fahrt in die Heimatstadt Mailand, das Beobachten seiner Eltern, ohne sie - es ist Weihnachten - zu besuchen, das ging mir unter die Haut.

Auch der Tod seines Freundes ist ein Gewicht, das Leo hinabzieht, und dann ist da immer wieder Arianna, die er plötzlich wiedertrifft und sie doch nicht haben kann, denn sie lebt mit einem anderen und will heiraten. Leo ist am Ende, er sieht in seinem Leben nur eine überflüssige Zeit, die er verbringt. Sehr, sehr traurig, trotzdem sehr, sehr schön geschrieben.

Dass dieses Buch bereits 1973 erstmals erschienen ist, lässt einen verwundert auf das Rom von heute und die Leute um die 30 von heute blicken. Hat sich irgendetwas geändert in 49 Jahren? Ja, heute hätte jede Figur im Buch ein Handy am Ohr und zu dem Lärm in Rom käme das ständige Klingeln der Smartphones und das ununterbrochene Brabbeln, Schwatzen, Schreien der Telefonierenden hinzu. Aber sonst? Rom ist eine ewige Stadt, sie bleibt Rom bis ans Ende ihrer Tage. Dieser Roman setzt auch ihr ein Denkmal. Brillant.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein Hommage an das Rom der 70er-Jahre

Wer "Der letzte Sommer in der Stadt" liest und die ewige Stadt schon einmal gelesen hat, wird sich bald im Kopf durch die Straßen Roms flanieren sehen. Gemeinsam mit dem Protagonisten Leo trinkt man einen Caffé in einer der …

Mehr

Ein Hommage an das Rom der 70er-Jahre

Wer "Der letzte Sommer in der Stadt" liest und die ewige Stadt schon einmal gelesen hat, wird sich bald im Kopf durch die Straßen Roms flanieren sehen. Gemeinsam mit dem Protagonisten Leo trinkt man einen Caffé in einer der Frühstücksbars an der Piazza Navona oder nimmt abends Wein oder in Leos Fall eher ein Bier in der Nähe der spanischen Treppe zu sich. Obwohl das Buch 1973 geschrieben wurde, ist das Rom-Gefühl bis heute zwischen den Seiten spürbar und Gianfrano Calligarich gelingt es auf wunderbare Weise, den Leser selbst ein gutes Jahr in Rom leben zu lassen. Dieser kleine Italienurlaub im Kopf hat mir sehr gefallen.

Doch das Gefühl der dolce Vita steht im krassen Gegensatz zur eigentlichen Handlung. Denn Leo ist eine traurige, eine gescheiterte Figur. Obwohl die Stadt um ihn herum blüht und voller Verheißungen zu sein scheint, schafft er nicht, mit Fuß zu fassen. Er lebt mal im Hotel, mal in der Wohnung von Freunden und ist ständig pleite. Dass er mit seiner Situation eher sorglos bis verantwortungslos umgeht, hat mich das ein oder andere Mal fast wahnsinnig gemacht, so sehr habe ich mich über Leos Verhalten geärgert. Leider lag das auch an den Geschlechterbildern, die hier vermittelt werden.

Oft erkennt man dann doch, dass es sich bei "Der letzte Sommer in der Stadt" um eine Wiederentdeckung aus den 70er-Jahren handelt. Eine Zeit, in der Männer die Frauen vor allem auf ihr Aussehen reduzieren und die Frauen von ihren Männern ausgehalten werden wollen. Sie sind launisch, undurchschaubar und hangeln sich von einer Abendgesellschaft zur nächsten. Das mag in die Zeit passen, war für mich aber gewöhnungsbedürftig.

An diese Distanz lag es vermutlich auch, dass ich mit der Liebesgeschichte, die der Roman auch erzählt, nicht warm geworden bin. Sie wurde mir zu oberflächlich, zu wenig auf der emotionalen Ebene erzählt. Dabei wäre hier deutlich mehr drin gewesen.

Versöhnt haben mich schließlich Calligarichs poetische Sprache und seine feinen Beobachtungen. Nicht nur die Sätze über Rom, sondern auch die Passagen über das Lesen sind absolut lesenswert. Und so kann ich verstehen, dass der Roman zumindest in Italien immer wieder neu aufgelegt wurde und als Geheimtipp für Leserunde gilt.

Mein Fazit: Ein Roman, den man wegen des Lebensgefühl und für einen kurzen Italienurlaub im Lesesessel lesen sollt. Die Handlung tritt dahinter leider deutlich zurück.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Dies war eine schön geschriebene Geschichte von einem Erkennen eines 30-jährigen Mannes. Durch seine Augen gesehen, ist der Glanz der Welt verschwunden und der tief verwurzelte «Zweck» des Lebens ist nicht existent. Dies ist die wahre Geschichte des Lebens ohne die Romantik, …

Mehr

Dies war eine schön geschriebene Geschichte von einem Erkennen eines 30-jährigen Mannes. Durch seine Augen gesehen, ist der Glanz der Welt verschwunden und der tief verwurzelte «Zweck» des Lebens ist nicht existent. Dies ist die wahre Geschichte des Lebens ohne die Romantik, die die meisten Menschen ihr zuschreiben. Es enthüllt die Höhen, Tiefen und Alltägliches, das ein Leben ausmacht, und erzählt von einem Jahr eines Mannes, der eher zuschaut als teilnimmt, der sich in seinem Leiden verliert und dessen Freunde und Bekannte im Leiden leben. Anstatt tragisch, würde ich sagen, ist es ein unglücklicher Bericht darüber, wie viele von uns ihr Leben bis zu ihrem unausweichlichen Ende verbringen.

Wunderschönes Buch, das auf so besondere Weise alltägliche Tragödien in vertrauten Worten wiedergibt, obwohl es aus einer Zeit und Kultur stammt, die weit von meiner entfernt ist. Charaktere und Orte sind multidimensional und die Handlung liefert mühelos alles, was der Leser von einem Roman verlangen kann. Ich fand es toll.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Davon hatte ich mir mehr versprochen

Mich haben das Cover mit dem Mann auf der Mauer, im Hintergrund zahlreiche römische Bauten, und der Klappentext gleichermaßen stark angesprochen. Die Geschichte hat mich dann aber nicht fesseln können.

Zu Beginn der 1970er Jahre verlässt …

Mehr

Davon hatte ich mir mehr versprochen

Mich haben das Cover mit dem Mann auf der Mauer, im Hintergrund zahlreiche römische Bauten, und der Klappentext gleichermaßen stark angesprochen. Die Geschichte hat mich dann aber nicht fesseln können.

Zu Beginn der 1970er Jahre verlässt der junge Leo Gazzarra seine Heimatstadt Mailand und lässt sich in Rom nieder. Dort hat er eine Anstellung als Journalist bekommen, die ihn aber nicht ausfüllt. Er führt ein unstetes Leben, lebt in den Tag hinein, ist meistens pleite und lebt von der Hand in den Mund bzw. aus der Hand seiner wohlhabenderen Freunde. Durch seine Freunde Renzo und Viola lernt er Arianna kennen. Aber auch mit ihr wird er nicht glücklich.

In dieser Geschichte erzählt er von seinem letzten Sommer in dieser Stadt. Hier hat er nicht das gefunden, was er gesucht hat. Weiß er überhaupt nach was er sucht? Er scheint entwurzelt, sucht Geborgenheit und Halt, derer er sich aber auch immer wieder entzieht um sich der Leichtigkeit des Augenblicks hinzugeben. Liegt es an der Stadt, die einen in sich hinein zieht, an einem Lebensgefühl, das nicht halten kann, was es verspricht?

Ich konnte mit diesem sehr unsteten melancholischen jungen Mann nicht allzu viel anfangen. Ich hätte ihn gerne mal geschüttelt und ihm einen Weg aufgezeigt. Andererseits finde ich es faszinierend zu lesen, wie er sich selbst allem entzieht und doch mittendrin steckt, in seiner Ausweglosigkeit das Leben in vollen Zügen genießt.

Gianfranco Calligarichs Schreib- und Erzählstil ist einerseits so leicht, bildhaft und beschwingt, wie das Leben, das seine Hauptperson lebt. Andererseits aber auch so melancholisch und düster, dass es mich verstört. Ich liebe es ihn in die Stadt zu begleiten, wo er mich mit Bildern füttert, die sich in meinem Kopf festsetzen. Die Stadt, die nie schläft, wo sich Altertümer neben Neubauten behaupten – dieses Flair hat er sehr gut eingefangen.

“Der letzte Sommer in der Stadt” ist ein Roman, der mich nicht überzeugen konnte. Die Geschichte plätschert seicht dahin. Die Umgebungsbeschreibungen allerdings haben mir sehr gut gefallen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein Leben zwischen Dekadenz und Absturz

Wir befinden uns in Rom Anfang der 70er Jahre und lernen Leo Gazzarra kennen. Er kommt ursprünglich aus Mailand. Kaum in Rom angekommen, findet er gleich Anschluss, ebenso eine Wohnung, einen alten Alfa Romeo und eine Stelle beim Corriere dello Sport. …

Mehr

Ein Leben zwischen Dekadenz und Absturz

Wir befinden uns in Rom Anfang der 70er Jahre und lernen Leo Gazzarra kennen. Er kommt ursprünglich aus Mailand. Kaum in Rom angekommen, findet er gleich Anschluss, ebenso eine Wohnung, einen alten Alfa Romeo und eine Stelle beim Corriere dello Sport. Abends ist er auf der Piazza, in Cafés und Bars unterwegs und genießt sein unstetes Leben. Meist leidet er unter Geldknappheit, was ihn aber nicht allzu sehr beunruhigt. Immer wieder findet er jemanden, der ihm eine Mahlzeit oder einen Drink spendiert.

Dann lernt er Arianna kennen, die ihn völlig fasziniert. Arianna ist psychisch ziemlich labil und so gestaltet sich auch die Beziehung zwischen den beiden.

Der Roman erschien bereits 1973, geriet in Vergessenheit, um dann aufs Neue wieder entdeckt zu werden.

Gianfranco Calligarich lässt seinen Protagonisten Leo in der Ich-Form erzählen. Der Schreibstil ist lakonisch, melancholisch und distanziert.

Wir erfahren über ein Leben zwischen Dekadenz und Abgrund. Das viel gepriesene Dolce Vita paart sich mit Alkoholexzessen und Verzweiflung.

Der Roman entwickelt beim Lesen einen Sog und ist wirklich gut geschrieben. Allerdings hält einen der Protagonist auf Abstand. Ich konnte ihm nie richtig nahe kommen und daher auch nicht so gut mit ihm mitfühlen.

Am Ende bleibt man traurig zurück und wünscht sich, dass Leo irgendwann eine andere Abzweigung genommen hätte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Szenen aus einem flirrenden Sommer Roms

Leo Gazzarra verlässt Mailand um in Rom sein Glück zu suchen, wie einst der Autor, Gianfranco Calligarich, selbst. Aus Leos Erzählperspektive erleben wir Rom der 70er Jahre und wie er dort mehr Verlierer als Gewinner trunken durchs Leben …

Mehr

Szenen aus einem flirrenden Sommer Roms

Leo Gazzarra verlässt Mailand um in Rom sein Glück zu suchen, wie einst der Autor, Gianfranco Calligarich, selbst. Aus Leos Erzählperspektive erleben wir Rom der 70er Jahre und wie er dort mehr Verlierer als Gewinner trunken durchs Leben stolpert und die Nächte zum Tag macht. Er hat zunächst Arbeit und beginnt beim „Corriere dello Sport“, aber auch das wie vieles andere in seinem Leben ist nicht von langer Dauer, denn es kracht auch mit der Liebe seines Lebens: Arianna. Immer wieder ist der Roman bitterböse und dann doch voller Leben. Ein Gegensatz zwischen zwei Buchdeckeln.

So fern ist das was man dort liest von der eigene Realität weit entfernt und das nicht nur, weil er in den 70er Jahren spielt. Es ist eine Welt in sich, zwar gibt es wunderbare Liebeserklärungen im Roman an Rom und sein Flair, aber wir lernen eher die Halunken und Träumer der Stadt in den angesagten Bars kennen als die Normalen. Leo können wir beim Abbauen zusehen, denn sein Umfeld setzt ihm zu, es wird gestorben und nicht alles was brennt, wird ausgesprochen.

Dieser Roman wurde zum ersten Mal 1973 in Italien publiziert und avancierte zum Kultbuch. Daher war auch meine Erwartungshaltung eventuell eine zu hohe. Es ist ein Roman mit wenig Spannungsbogen. Wir folgen Leo durch die Stadt, fast Mosaikartig setzt sich ein Panorama der Stadt um die Hauptfigur zusammen. Die Hitze quilt förmlich aus den Seiten, das mäandernde spiegelt auch den Seelenzustand von Leo wieder. Warum also Kultbuch? Aus meiner Sicht die simple Sicht auf das Leben, dass es zeitlos kaputt zugeht. Auch heute könnte man diese Zeilen verorten. Das macht den Roman literarisch interessant, Spannung gibt es aus meiner Sicht weniger.

Aber interessant könnte das Buch für alle Besucher der Ewigen Stadt sein, in Mitten des Trubels hat der Roman sicher eine ganz andere Magie!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für